(एनबीएंडसीएल) बेशक, दुनिया रातोंरात नहीं बदलती। बहुध्रुवीयता और बहुपक्षवाद का चलन एक लंबी प्रक्रिया है और कई कड़ियों का जुड़ाव है। हालाँकि, इस समय, दुनिया की नई परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आकार ले रही हैं। इसे इतिहास के प्रवाह में माना जा रहा है, जो मानवता के वस्तुगत नियमों और आवश्यकताओं को दर्शाता है।

एक नई विश्व व्यवस्था की ओर: बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता हाल के वर्षों के विनाशकारी युद्धों और गंभीर मानवीय संकटों ने एकध्रुवीय विश्व के दुष्परिणामों को उजागर किया है, जिसने कूटनीतिक गतिविधियों को लगभग अप्रभावी बना दिया है। तो एक नई बहुपक्षीय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण कैसे हो रहा है और इसकी क्या संभावनाएँ हैं? क्या यह अधिक निष्पक्षता और स्थिरता लाने में मदद करेगी? |

एकध्रुवीय और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विफलता

दुनिया को कभी "बहुध्रुवीय" माना जाता था। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति स्पष्ट रूप से दो गुटों, "पश्चिम" और "पूर्व" में विभाजित हो गई थी। हालाँकि, यह "बहुध्रुवीयता" वास्तव में "द्विध्रुवीयता" ही थी। उस समय द्विध्रुवीय विश्व का चरम शीत युद्ध था। हालाँकि दोनों पक्ष बलपूर्वक युद्ध नहीं करते थे, फिर भी भू-राजनीतिक और सैन्य तनाव हमेशा मौजूद रहते थे।

हालाँकि, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दुनिया की इस द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। निस्संदेह, सोवियत ब्लॉक का पतन एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण था संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदय।

भारत, रूस और चीन का उदय एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। स्रोत: TASS

इसके बाद कई दशकों तक दुनिया एकध्रुवीय, एकतरफ़ा दिशा में आगे बढ़ी। सोवियत गुट के पतन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के मज़बूत विस्तार को नई गति दी। कई पूर्वी यूरोपीय देश जो साम्यवादी थे या पूर्व सोवियत गुट का हिस्सा थे, नाटो या पश्चिम के नेतृत्व वाली एक साझा व्यवस्था में शामिल हो गए।

द्विध्रुवीय व्यवस्था के पतन ने दुनिया के कुछ हिस्सों में सत्ता शून्यता पैदा कर दी है, जिससे संघर्षों और तनावों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई है। पूर्व और पश्चिम के बीच पूर्व बफर राज्यों को अपना रास्ता खुद तलाशना पड़ा है, जिससे कभी-कभी आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हुए हैं या संघर्ष के केंद्र बन गए हैं, जैसे कि पूर्व यूगोस्लाविया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, इराक में युद्ध...

विशेष रूप से, इसके परिणामों ने गाजा, लेबनान या सीरिया में भयानक युद्धों को जन्म दिया है, और आज मध्य पूर्व और कई अन्य स्थानों में अत्यधिक अस्थिर स्थिति है। विश्व के एकध्रुवीय युग में नाटो और पश्चिम का विस्तार भी रूस-यूक्रेन संघर्ष का गहरा मूल कारण माना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध है।

और भी ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत होगी, लेकिन अतीत की द्विध्रुवीय दुनिया की तरह एकध्रुवीय दुनिया भी स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का नुस्खा नहीं है। दुनिया भर में युद्ध, हिंसा और भूख से आज भी लाखों लोग जिस पीड़ा से जूझ रहे हैं, वह इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

बहुध्रुवीय विश्व अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है।

"बहुध्रुवीय विश्व" शब्द मूलतः एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें सत्ता कई राज्यों या राज्यों के समूहों के बीच साझा की जाती है। यह एकध्रुवीय विश्व का एक विकल्प है। इसमें, उभरती हुई शक्तियाँ और शक्ति समूह, अक्सर आर्थिक और राजनीतिक माध्यमों से, विश्व मामलों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं।

जून 2024 में 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में बोलते हुए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की: "वैश्विक अर्थव्यवस्था मौलिक और नाटकीय परिवर्तनों के युग में प्रवेश कर चुकी है। नए विकास केंद्रों, नए निवेशों और देशों व कंपनियों के बीच वित्तीय संबंधों के साथ एक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण हो रहा है।"

बहुपक्षवाद दुनिया में समानता और समावेशी विकास ला सकता है। स्रोत: 9डैशलाइन

यूरोपीय नेता भी मानते हैं कि बहुध्रुवीयता की ओर विकास वांछनीय है। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने एक बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था : "यूरोपीय संघ एक बहुध्रुवीय विश्व, सहयोग की दुनिया और अधिक लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के सम्मान की दिशा में प्रयासरत है।" जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने भी हाल ही में सोशल नेटवर्क एक्स पर घोषणा की: "विश्व बहुध्रुवीय है, इसलिए हमें अभी से उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।"

एक बहुध्रुवीय विश्व का उदय तेज़ी से स्पष्ट होता जा रहा है, जिसकी विशेषता कई शक्ति केंद्रों की उपस्थिति है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये शक्ति केंद्र राज्य या राज्यों के समूह हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, ब्रिक्स समूह – जिसके पाँच संस्थापक देश चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं – ने हाल के दशकों में तीव्र आर्थिक विकास किया है और अभी-अभी पाँच नए सदस्य जुड़े हैं। विशेष रूप से, चीन को पहले से ही एक महाशक्ति माना जाता है। अपनी तीव्र वृद्धि और विशाल जनसंख्या के साथ, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। यूरोपीय संघ भी इस बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना रहेगा।

इस बीच, अमेरिका अब स्पष्ट रूप से एकमात्र महाशक्ति नहीं रहा। कम से कम आर्थिक रूप से, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में उसकी हिस्सेदारी 1950 के 50% से घटकर 2023 में केवल 25% रह गई है। क्रय शक्ति समता के संदर्भ में, यह केवल 15% है, जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी 45% है - जिसमें चीन का योगदान 19% है।

वास्तविक बहुपक्षवाद की ओर

दुनिया को एक ऐसी नई व्यवस्था की ज़रूरत है जो साझा शांति और समृद्धि का निर्माण कर सके। यह एकध्रुवीय (किसी भी दिशा में), द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय नहीं होनी चाहिए। दुनिया को बहुध्रुवीयता की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ बहुध्रुवीयता का मतलब दो या तीन शक्तियों (या शक्तियों के समूहों) द्वारा विश्व नेतृत्व साझा करना नहीं है, बल्कि अंततः "अनंतता" की ओर बढ़ना है। यानी जब देश सभी रिश्तों में समान हों, तो शक्तियाँ आर्थिक, राजनीतिक और विशेष रूप से सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कमज़ोर देशों पर अत्याचार करने के लिए नहीं कर सकतीं।

इसे ही बहुपक्षवाद कहा जाता है - जिसे संयुक्त राष्ट्र और प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक नई, स्थिर, निष्पक्ष और विशेष विश्व व्यवस्था की नींव के रूप में पहचाना है जो मानवता की नाजुक शांति को मजबूत करने में मदद करेगी।

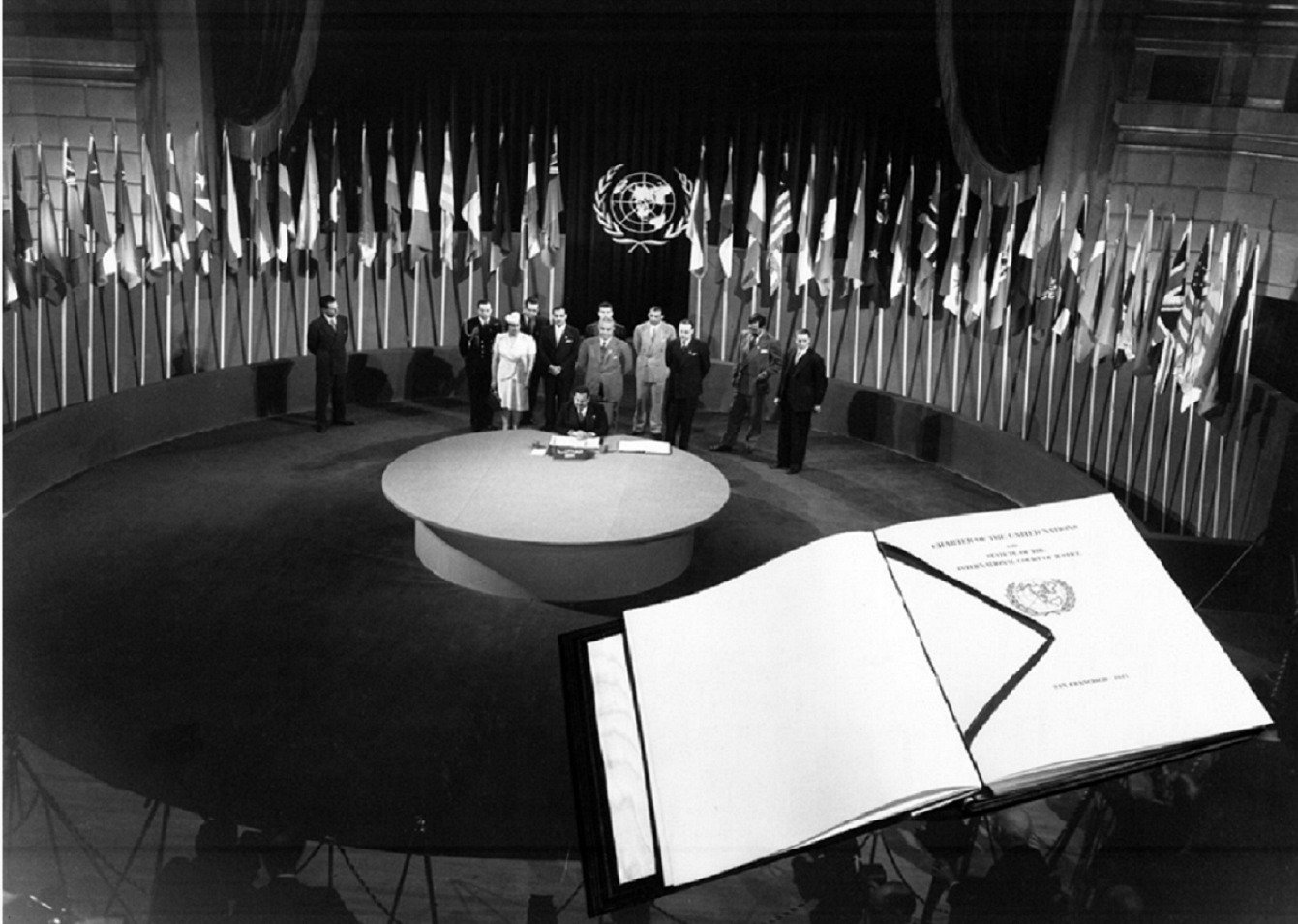

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। स्रोत: संयुक्त राष्ट्र

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, बहुपक्षवाद एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत कई देशों के गठबंधन को दर्शाता है। बहुपक्षवाद समावेशिता, समानता और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य एक अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ विश्व को बढ़ावा देना है। बहुपक्षवाद का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह देशों को साझा ज़िम्मेदारी और दायित्व-साझाकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारियों जैसी राष्ट्रीय सीमाओं से परे की समस्याओं का समाधान करने की अनुमति देता है।

बहुपक्षवाद शक्तिशाली राज्यों के प्रभाव को सीमित करता है, एकपक्षीयता को हतोत्साहित करता है, और छोटे व मध्यम आकार के राज्यों को वह आवाज़ और प्रभाव प्रदान करता है जो उन्हें अन्यथा नहीं मिलता। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीति विज्ञानी माइल्स काहलर बहुपक्षवाद को "अंतर्राष्ट्रीय शासन" या "बहु-हितधारकों" द्वारा वैश्विक शासन के रूप में परिभाषित करते हैं, और इसका मूल सिद्धांत "भेदभावपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों का विरोध" है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे शक्तिशाली देशों का कमज़ोर देशों पर प्रभाव बढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ाते हैं।

उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) या यूरोपीय संघ और नाटो जैसे संगठनों में शामिल होने से छोटे देशों को भी कई पहलुओं में मदद मिलेगी; उन्हें अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति और सैन्य मामलों में आसानी से "धमकाया" नहीं जा सकेगा। विशेष रूप से, ब्रिक्स समूह को व्यापार, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, बजाय इसके कि उन्हें आज लगभग पूरी तरह से पश्चिम द्वारा नियंत्रित प्रणालियों पर निर्भर रहना पड़े।

बहुपक्षीय विश्व में देश कई अलग-अलग संगठनों में भी भाग लेंगे। उदाहरण के लिए, कोई देश ब्रिक्स, सीएसटीओ या यहाँ तक कि यूरोपीय संघ में भी शामिल हो सकता है। इससे उन देशों के वैश्विक स्तर पर गहरे संबंध बनेंगे, वे परेशानियों से बचेंगे, और कम से कम आर्थिक, भू-राजनीतिक या सशस्त्र संघर्षों का शीघ्र समाधान कर सकेंगे - ऐसी समस्याएँ जिनका समाधान पिछली द्विध्रुवीय दुनिया में और खासकर आज भी मौजूद एकध्रुवीय दुनिया में बहुत मुश्किल था।

शांति और समावेशी विकास की नींव

संयुक्त राष्ट्र ने शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (24 अप्रैल) मनाया है, ताकि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि बहुपक्षवाद वह आधार है जिसे विश्व में शांति और सतत विकास के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है।

वास्तव में, बहुपक्षवाद संयुक्त राष्ट्र के डीएनए का अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर बहुपक्षवाद को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्तंभों में से एक के रूप में सर्वोपरि रखता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों पर महासभा को अपनी 2018 की रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोहराया कि चार्टर "शांति को बढ़ावा देने, मानवीय गरिमा और समृद्धि को बढ़ावा देने, और मानवाधिकारों एवं कानून के शासन की रक्षा के लिए एक नैतिक दिशानिर्देश" बना हुआ है।

अनेक उपलब्धियों के बावजूद, पारस्परिक विकास के लिए एक सच्चे बहुपक्षीय विश्व के निर्माण का मूल लक्ष्य अभी भी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ है - भले ही संयुक्त राष्ट्र 2025 में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाएगा। वास्तव में, यह यात्रा पूरी तरह से पटरी से उतरने का ख़तरा बन चुकी है और है। जैसा कि हम जानते हैं, गरीबी और युद्ध ही दुनिया के मुख्य रंग हैं, न कि समृद्धि और शांति।

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने नवंबर 2024 में दुनिया भर में फैल रहे गंभीर मानवीय संकटों का हवाला देते हुए चेतावनी दी थी, "दुनिया आग की लपटों में घिरी है और हमें इसे बुझाने के लिए अभी कदम उठाने होंगे।" इस बीच, महासचिव गुटेरेस ने घोषणा की कि दुनिया "अराजकता के दौर" में प्रवेश कर रही है , और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद – जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार संस्था है – दुनिया के अधिकांश प्रमुख मुद्दों पर विभाजित है।

इस स्थिति को बचाने के लिए, देशों, गुटों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने संघर्षों को दरकिनार कर एक सच्चे बहुपक्षीय विश्व की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो स्पष्ट रूप से बहुत काँटों भरी और कठिन है, लेकिन यही दुनिया को विकास और स्थायी शांति प्राप्त करने में मदद करने का एकमात्र रास्ता है।

"लघु बहुपक्षवाद", प्रथम आधारशिला"लघु बहुपक्षवाद" को एक सच्चे बहुपक्षीय विश्व की आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए एक लचीला और अभिनव दृष्टिकोण है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर मध्यम प्रभाव वाले देशों का एक समूह है। प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति यह स्पष्ट करती है कि लघु बहुपक्षवाद स्थायी रहेगा और देशों के लिए समस्याओं का समाधान खोजने का एक व्यवहार्य तरीका है। लघु-बहुपक्षवाद का एक सकारात्मक उदाहरण यह है कि अलग-अलग नज़र आने वाले संयुक्त अरब अमीरात, भारत और फ्रांस ने 2024 में रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय ढाँचा अपनाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और पाँच अन्य देशों ने मिस्र में आयोजित COP27 में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की शुरुआत की।  भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), जो 121 विकासशील देशों का एक गठबंधन है, भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा लक्ष्य के साथ बना है। नेगेव फ़ोरम, जो क्षेत्रीय सहयोग के एक नए ढाँचे में अमेरिका, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, मोरक्को और बहरीन को एक साथ लाता है, इसका एक और उदाहरण है। इस बीच, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) इस प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण है। जापान का मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत पहल (FOIP) भी कुछ ऐसा ही है, जो अन्य देशों के साथ संबंध बनाकर आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विशेष रूप से, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बना और अपनी कार्य प्रणाली में आम सहमति पर आधारित आसियान को एक ऐसे मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जो दर्शाता है कि कैसे छोटे बहुपक्षवाद एक अधिक समावेशी, स्थिर और समृद्ध बहुपक्षीय विश्व के लिए आधारशिला बन सकते हैं। |

ट्रान होआ

[विज्ञापन_2]

स्रोत: https://www.congluan.vn/hay-la-da-phuong-de-cung-nhau-phat-trien-post331223.html

![[फोटो] राष्ट्रपति लुओंग कुओंग ने अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ का स्वागत किया](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)

![[फोटो] लाम डोंग: तुय फोंग में एक संदिग्ध झील के फटने के बाद हुए नुकसान की तस्वीरें](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)

टिप्पणी (0)