深く、叙情的で甘美、クアンナムのアマチュアの声から生まれる、聴く者の心を和らげる音楽空間。

オープンな遊び場

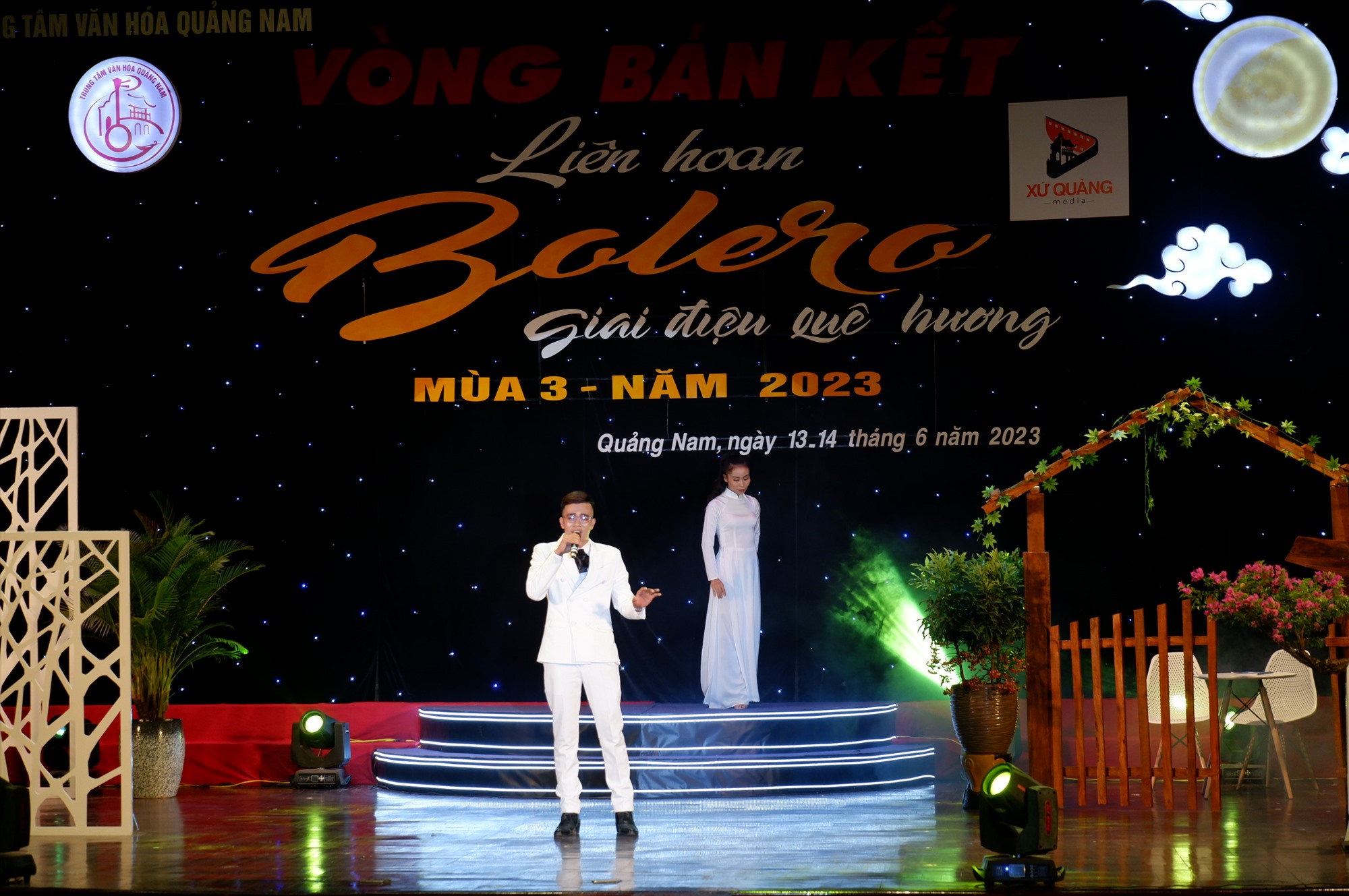

クアンナムの音楽愛好家のためのイベントとして、第3回「ボレロ - 故郷のメロディー」フェスティバルが、綿密な準備、出場者のプロ意識、主催者の熱意をもって戻ってきます。

「空は雨を降らせた/人気のない通りに/たくさんの思い出をかき立てながら/空は雨を降らせ、子供たちの服を濡らした/いつから雨が降ったの?」 - 観客全員が、レ・ヴィン・フー(タムキー隊)の「小さな省の夜の雨」のナレーションに静まり返ったようだった。

茅葺き屋根の前に白いビンロウジュの花が咲く舞台、浜辺にポールのついた船の遠景…それだけで故郷の懐かしさが甦ります。そして何より、クアンナム省各地から届く歌声は、ボレロの旋律にしか感じられない香りとビブラートに満ちています。

このフェスティバルの組織委員会委員長であり、省文化センター所長のグエン・ティ・フオン氏は、第一の目的は、 クアンナム省で歌の才能がありボレロ音楽に情熱を燃やす人々が交流し、出会い、才能を披露する機会を持つための遊び場を作ることだと語った。

「過去2回のフェスティバルの成功を受け、今回のフェスティバルは観客に美しい音楽空間をもたらすことが期待されています。同時に、これは地元の才能あるアーティストを発掘する機会であり、クアンナム省の文化芸術運動の発展に貢献するものです」とグエン・ティ・フオン氏は述べた。

数百組のパフォーマンスの中から、組織委員会は21名の優秀な歌手を最終選考に選出しました。ノンソン出身のレ・ティ・トゥアンさんは、高い評価を得て最終選考に進出した歌手の一人です。

ボレロのメロディーと滑らかな歌声を愛する土地で育ったレ・ティ・トゥアンさんは、この遊び場は長年参加したいと思っていた場所だと語りました。ノンソン地区文化センターのグエン・タン・ラック所長によると、ノンソンでは定期的に「ボレロ・ラブソング」コンテストが開催されており、各集落の人々が情熱を表現する機会を提供しているとのことです。

「ボレロが帰ってきた」

月明かりに照らされた川辺の夜、険しいジャングルのトレッキング、あるいは忙しい農作業の日々など、心温まる歌が歌われます。クアンナム省の人々は特にボレロを好みます。この音楽ジャンルは主に南部の民謡の音域を用いていますが。

故ヴー・ドゥック・サオ・ビエン音楽家はかつて、ベトナムのボレロは4/4拍子の安定したリズミカルなリズムのラブソングの一種で、物語(「シム・フラワー・ヒルズ」、「ランとディープのラブストーリー」、「二つの墓、松の丘」など)を伝えたり、感情(「ベン・ジャン・ダウ」、「ラン・トロン・デム・ムア」、「ヌイ・ブオン・ガット・トロ」、「フォー・デム」など)を表現したりすることを意図していると語った。

「ベトナムのミュージシャンはボレロのテンポを落とし、南部の民謡の旋律を用いて歌を“柔らかく”し、庶民に寄り添うようにする傾向があります。南部の伝統音楽とボレロの融合は、非常に独特な民謡旋律を持つボレロのラブソングを生み出します」と、故ヴー・ドゥック・サオ・ビエン氏はかつて語りました。

ボレロは、その歌詞と人気のメロディーのおかげで、どの曲も歌い手の心情を優しく伝えているようです。ボレロを歌うには、優れた音域と標準的な発音だけでは不十分です。それぞれの人が聴き手に伝えたい感情こそが、ボレロの成功を左右する重要な要素なのです。

今回の「ボレロ - 故郷のメロディー」フェスティバルの審査員を務めたトラン・ティ・ミー・リー氏は、コンクールのシーズンが進むにつれて、出場者たちがよりプロフェッショナルになり、熱心に取り組んでいるのを目の当たりにしてきたと述べました。彼らはステージを制覇し、適切な楽曲を選び、伴奏と調和のとれた一貫性のある歌を演奏する術を心得ていました。

これは、コンテスト審査員を務めるミュージシャンのチャン・クエ・ソン氏も同様の意見を述べています。チャン・クエ・ソン氏は、クアンナム省の歌唱運動は順調に発展しており、多くの高学歴の人々や出場者にも地元の遊び場からチャンスが与えられ、観客や大舞台の前でも驚かないようにしていると考えています。

クアンナム省出身の多くの出場者は、「ボレロ - 故郷のメロディー」フェスティバルを経て有名になりました。第1シーズンの準優勝者であるトラン・ハオ・ナムは、現在ダナン市内の多くの音楽ステージでよく知られた存在です。彼はまた、多くの団体が主催するストリートミュージックのコンテストにも参加しています。

シーズン2の準優勝者であるフイン・タン・トゥイは、現在ホイアン、ダナン、そして近隣地域で様々な音楽活動に参加しています。クアンナム省の音楽コンクールや競技会から集まった他の多くの出場者も、情熱と才能で着実に実力を証明しています。

[広告2]

ソース

コメント (0)