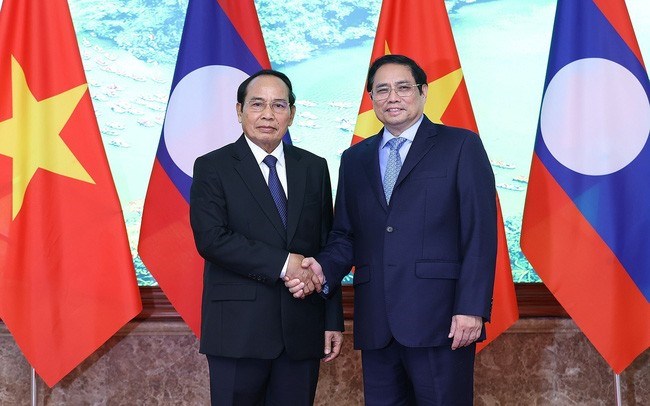

ファム・ミン・チン首相は、ラオス人民革命党中央委員会書記局常任委員、ラオス人民民主共和国副主席、ブントーン・チトマニ 政治局員を接見した。

国境河川の北から南までのすべての区間における境界線は、以下の原則に従って統一的に計画される:船舶が航行できる国境河川の場合、境界線は河川の中央、または最低水位で多くの支流がある場合は本流の中央を通る。船舶が航行できない国境河川の場合、境界線は河川の中央を通る。計画条約、条約に添付された縮尺1:100,000の地図、現地境界画定記録および標識植栽、および本補足条約以前に作成された縮尺1:25,000の境界線図において、河川の片側を通るように記述および示されているすべての国境河川区間における境界線は無効である。国境の河川にかかる橋を渡る場合、国境線は、河川の下をどのように通るかに関わらず、橋の真ん中を通るものとする。国境の河川にある国境の両側の島嶼と沖積平野は、ベトナム側にある場合はベトナムに属し、ラオス側にある場合はラオスに属する。国境線が通過する国境の河川にある島嶼と沖積平野の区分規則は、第 1 項に規定するとおりとする。国境線全体が確定した後に新たに生じた島嶼と沖積平野についても、第 1 項に規定する原則に従って確定する。国境の河川の流れが変わった場合、双方に別途合意がない限り、国境線は新しい流れに従って変更されないものとする。

ラオス最高人民評議会議長のスーパヌウォン王子は、ラオス独立記念日(1975年10月11日)を祝う式典に出席するため、チュオン・チン国会議長とベトナム代表団をビエンサイに迎えた。写真:VNA

上記第7条に規定する不要な境界標の廃棄及び新たな境界標の設置は、両国の代表者が署名する議定書に記録されるものとする。本議定書は、両政府による承認書の交換の日から発効し、補足条約に基づく境界画定条約の附属書となる。本補足条約によって変更されない境界画定条約のその他の規定は、引き続き効力を有する。上記第1条から第6条に規定する改訂後の境界は、5650 IV-A、5650 IV-B、5650 IV-D、5750 I-Bの番号が付された縮尺1:25,000の図面13枚に示されている。 5850 IA、5949 IV-A、5949 IV-B、5949 IV-C、5949 IV-D、5949 II-A、5949 II-B、5949 II-D、5948 II-B。ピエンタン地区ドゥック村の境界線は、Hセクションの5949 II-D、5948 IBの番号が付けられた2つの1:25,000縮尺図(座標22G31'47" - 114G04'31" - 座標22G21'95" - 113G98'00"に相当)の山頂座標20005'00"0 - 104059'04"1からナムハン源流山の頂上座標19059'42"6 - 104055'26"5までであり、これは、タンホア省(ベトナム)とフアパン省(ラオス)間の計画協定であるセムテウ70-B、No.19に添付された1:100,000縮尺地図で測定された22G31'47" - 114G04'31"座標22G21'95" - 113G98'00"に相当)で示されているが、次のように修正された。「山頂座標から20005'00"0 - 104059'04"1 境界線を南南西方向に進み、山の尾根に沿って座標 20004'45"0 - 104058'07"5 の山頂を通過し、座標 20003'36"0 - 104058'38"7 でパホック川と交差し、山の尾根に沿って上り、座標 20003'09"1 - 104058'02"9 でケオ川と交差するまで下り、座標 20003'07"4 - 104058'02"1 で旧自動車道と交差するまで上り、方向を南西に変えて山の尾根に沿って座標 20002'41"5 - 104057'09"6 のフーフオット山の山頂を通過し、カンコム川と交差するまで下りる座標 20002'01"0 - 104056'18"0 から、山の尾根を登り、座標 20001'34"5 - 104055'59"5 にあるカンファ山の頂上、座標 20000'48"3 - 104055'18"9 にある山の頂上、座標 20000'07"6 - 104055'12"5 にある山の頂上から、座標 20000'00"0 - 104054'56"1 にある山の頂上まで進みます。山の尾根に沿って南東に向きを変え、座標 19059'39"0 - 104055'08"2 にある山の頂上まで進みます。山の尾根に沿ってほぼ東北東に向きを変え、座標 19059'39"0 - 104055'08"2 にある南漢山の源流の頂上まで進みます。 19059'42"6 - 104055'26"5." ベトナムとラオスは、両国間を行き来する観光客数の増加に対応して、定期的に代表団を交換し、情報の更新や経験の共有、人材育成、観光ルートの調査などを行っています。さらに、両国はタイと協力して、3カ国を結ぶロードツアーを構築しています。ベトナムは、ラオスへの観光客数において常に第2位の市場です。両国の観光客の訪越と観光産業の発展に向けた協力の可能性は依然として非常に大きいです。キム・オアン

コメント (0)