イラスト(AI)

雨季が到来した。最初の雨は豪雨ではなく、昼夜を問わず霧雨が降り続き、あっという間に家の裏庭の土間はびしょ濡れになった。雨水は、母がジャックフルーツの木の横に積んでいた乾いた薪の山に染み込んでいった。ジャックフルーツの木は半分ほど腐り、徐々に枯れ始めていた。

空は灰色に染まり、湿った土の匂いと腐った木の匂いが混ざり合って空気中に漂い、軒下に漂い、台所にまで染み込んできた。湿った木が燃える匂いは、言葉では言い表せないが、ずっと昔から私の潜在意識に深く刻み込まれていた。記憶の中の湿った木の匂いは、両親の庇護の下で暮らしていた頃の匂いに、故郷を離れて暮らしていた頃の貧しい田舎の匂いに似ていた。

台所には、藁が乾かず火がつかない場合に備えて、母が乾いた薪を積む場所が常にありました。乾季には、母は庭の枝を切り、束にして大切に保管し、予期せぬ嵐に備えていました。しかし、突然の雨が降ると、きちんと覆っていなかった薪の束が濡れてしまうこともありました。雨の日は台所に火をつけるのが難しく、しかも息苦しい煙は逃げることができず、狭い台所の食べ物など、あらゆるものにこびり付きました。湿った薪の煙の匂いは空間全体に広がり、あらゆる場所に染み込み、不快な煙の匂いを残していきました。

昔はあの匂いが大嫌いだった。母と一緒に、煙の立ち込めるストーブの上で扇いでいた時は、いつもむっつりしていた。でも今、煙の立ち込める街の真ん中で、あの頃のあの匂いが胸を締め付ける。もしかしたら、それはただの匂いではなく、苦難や苦労、完璧ではなかったけれど愛に満ち溢れた子供時代の匂いが、その奥に隠されているのかもしれない。

雨が降るたびに、長い間心の奥底に眠っていた乾いた記憶が、レンガの壁に生えた苔が水をたっぷりと吸い込んだように、ふっと柔らかく湿り気を帯びるのを感じる。母が袖をまくり、雨をしみじみと味わった薪を一つ一つ丁寧に割り、根気強く火を灯していた頃を思い出す。薪がほんの少し燃えるたびに、母の目は輝き、風よけに両手を合わせていた。

おそらく当時の私は、母が一つ一つの動作でどれほどの苦労に耐えたのか、あるいは懐かしい煙の中で低い姿勢で座ることの苦難をどれほど深く理解していなかったのだろう。故郷を遠く離れ、都会のリズムの中で幾重にも重なる馴染み深い、そして奇妙な匂いの中で育った時、湿った薪の匂いが、時とともに薄れゆく過去の記憶の匂いであることに気づいた。

雨季の田舎の台所は、どこもかしこも湿っぽく、石灰壁は濡れ、屋根瓦からは雨漏りがする。しかし、母はまさにこの場所で家族全員の食事を作り、降り注ぐ雨音で憂鬱な午後を乾かしていた。

濡れた薪の匂いは、本質的に愛しにくく、好きになりにくいものです。ましてや、雨が降り続く日の台所で嗅ぐのは至難の業と言えるでしょう。しかし、どういうわけか、その香りは人を謙虚にさせ、懐かしく思わせます。愛する人への郷愁が、美しいものだけでなく、寛容と寛大な許しによって癒され、繋がるものにも宿るように。灰で汚れた手、煙が目に入らないように頭の半分に巻いたスカーフ。火と雨の匂いが充満する台所で、懸命に働く母の小さな姿も思い出します。しかし、彼女の瞳と笑顔はいつも愛に満ち、土砂降りの雨に震えていた私を温かく包み込んでくれるようでした。

街にまた雨季がやってきた。私は相変わらず窓を少し開けて、乾かしきれていないたくさんの匂いを風に運ばせ、部屋の中にしみ込ませ、雨宿りをさせる。私の仕事は静かに座り、目を半分閉じ、午後の雨の中、昔の田舎の思い出がよみがえるのを待つこと。母はそこで薪を拾い集めていた。かすんだ煙の下、揺らめく火の灯りに、母は静かに手を振って一つ一つ揺らめいていた。そして、薪の湿った煙がかすむ中、私は子供の頃の、平和で手つかずのままの空の中をさまよっていた。

ナット・ファム

出典: https://baolongan.vn/nho-mui-cui-uot-a200696.html

![[写真] ホーチミン市初の国際金融センタービルのクローズアップ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/19/3f06082e1b534742a13b7029b76c69b6)

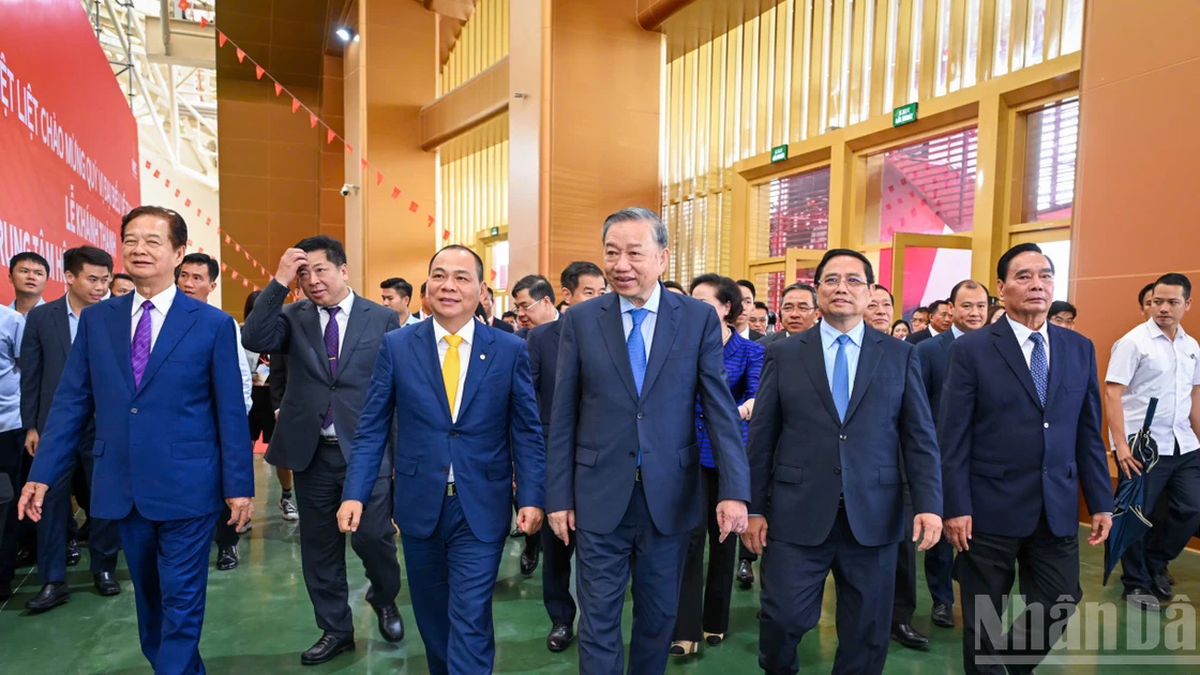

![[写真] ト・ラム事務総長が建国記念日を祝う250のプロジェクトの開所式と起工式に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/19/3aa7478438a8470e9c63f4951a16248b)

コメント (0)