「パン屋の枝にフェニックスペットがいます...」

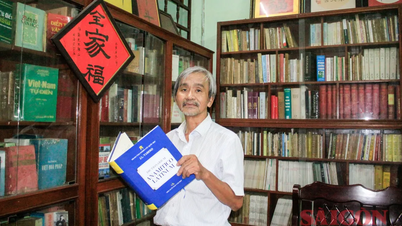

ベトナム語を描写する際に、「嵐や暴風雨はベトナム語の文法ほどひどくない」という言い回しが一般的で、言葉の複雑さを表現しています。しかし、若き研究者レ・ミン・クオックは、この「難解な」土地を探求の場として選びました。著書『難解なベトナム語』(2017年)、『ベトナム語から見たベトナム文化』(全3巻、2021年)では、祖先の言語から現代のZ世代やアルファ世代の言語に至るまで、ベトナム語の予測不可能な変化を読者が探求すればするほど、その面白さは増し、特に著者が詩や民謡と組み合わせることで、よりユーモラスな解釈が生まれています。

ベトナム語の本の表紙は洗練されていてエレガントです。

若者の間で流行している「flirting(いちゃつく)」という2つの単語について話すのと同じくらいシンプルですが、巧妙で上品なベトナム語もZ世代の口調で書かれています。「しばらくの間、最高に自慢していた男は、Xさんに夢中になりました。彼はただの低所得者なのに、とてもおしゃべりで、ビンダーの爆竹やナムオーの爆竹のように、まるで自分が「イケメン」であるかのように、空に向かって自慢していました。しばらく見ていたXさんの母親は、ムズムズして、からかいました。「私の娘といちゃついてるの?」

では、「thà」という言葉に付随する「thinh」という言葉は、この「二人の友達」は女の子にとってあまり良くない響きなのでしょうか?著者はこう説明しています。「Thà thính」とは、相手を惹きつけ、誘惑し、アピールして自分に好意を抱かせるふりをする行為を意味します。「thinh」という言葉が「tha」に付随するのは偶然ではありません。なぜなら、「thinh」は焙煎した米で、粉状に細かく挽かれ、香ばしい香りがするからです。食品の添加物として使われるだけでなく、魚やエビをテや網に誘い込んだり、魚醤に漬け込んだりするのにも使われます。「魚を放てば鉄を獲り、大物を捕らえ、虎を森に放てば影を捕らえ、餌を放てば影を捕らえ」という諺があります。「thà」は、束縛されることなく、閉じ込められた場所から解放する、あるいは放つことを意味します。魚を放てば、鶏を放てば…」。

では、ヤギを放つというのはどうでしょう? ああ、この好奇心はますます複雑になってきました。著者はすぐにそれを「解消」します。「ヤギとは、好色で、常に誘惑したり追いかけたりする方法を探している人を指す俗語です…武術の達人に達すると、必ずヤギ、ヤギ、三五ヤギと呼ばれるでしょう。だからこそ、南部の民謡には「フェニックスはサポジラの枝に止まっている/神はヤギを放さない」という言い回しがあります。これは、誘惑したり餌を撒いたりすれば恋人は簡単に手に入りますが…ヤギを放つのは良くないということを証明しています。古来よりヤギは「神聖な物」として非難されてきました。ですから、この言葉を知る人は皆、「薪には気をつけろ」というわけです。

ベトナム語の優雅な変遷

台所で妻が忙しそうにご飯を炊いているのを見て、研究者のレ・ミン・クオックさんはとても気の毒に思いました。ところが、ネット上で物議を醸している南方の民謡「正午、お腹が空いてご飯が食べたくなった/義姉の太ももを見て、煮エビだと思った」に出会い、とても心配になりました。なぜ義姉の太ももが煮エビに例えられているのでしょうか?きっと美味しいはずです。煮込み料理のスタイルが中国/華人の料理技術を踏襲しているという説もあります。一方、作家ビン・グエン・ロック氏の見解では、「西洋語で『タウ』は塩辛い、甘い、薄味という意味だ」とのことですが、どちらが正しいのでしょうか?

詩人、研究者のレ・ミン・クオック

作家レー・ミン・クオックは次のように分析している。「かつてベトナム人の一般的な意識では、『一般的に、良い品物、良いものは何でも中国産と呼ばれていた』と、ダイ・ナム・クオック・アム・トゥ・ヴィ(1895年)は述べている。『タウ』は固有名詞だが、煮込み肉や煮込み肉全般に使われる場合、その料理の手の込んだ、最高の/極めて優れた調理法を表す形容詞となる。煮魚、煮込み肉、煮込みエビは簡単に煮込めるが、『タウ』という言葉が加わると、調理はより手間がかかり、より整然としたものになり、もちろんより美味しく「上品」で、より時間がかかる。長年にわたり、ベトナム料理における『タウ』の意味は失われ、私たちは『タウ』と『タウ』を混同したり、『タウ』は塩辛くて甘くて味気ないものだと考えたりする。」

「それは違う」という記事の中で、著者はベトナム人が輸入語を借用して独自の表現を生み出す才能を深く掘り下げて証明しています。例えば、「ボルトをひねる」(フランス語のboulonを借用)というフレーズは、ユーモラスに表現された6つのvọng cổの詩節と同じくらい明快です。「hến ngày lại nám(ハン・ン・ンガイ・ライ・ナム)」はどうでしょうか?「xuất đenはlại hỏiから来ていると聞きました。なぜxuất đen以外ではダメなのでしょうか?それは、xuất đen bông、xuất đen béoといった典型的な「付け合わせ」を添えた、とても有名なフォーを食べたからです。とても美味しいです」。そして、あの別れの言葉のニュアンスは非常に生き生きとしています。言うまでもなく、ベトナム人はユーモラスで皮肉なニュアンスを込めるために、ベトナム語を2語から4語に「発明」しました。例えば、「hương hao hương vung(おばあちゃん、 ...

南部の人々は「オロヴォア」を民謡に取り入れるのがとても上手です。「オロヴォア、さようなら友よ、出発せよ/太陽はまだ沈んでいない、雨が降ってくる」と、この巧妙で優雅なベトナム語の作者は「とても機知に富んでいて、非常に巧妙だが、とても魅力的だ」と絶賛しています。

[広告2]

出典: https://thanhnien.vn/rong-choi-voi-tieng-viet-theo-cach-le-minh-quoc-185240830220933915.htm

![[写真] ルオン・クオン大統領がニュージーランド議会のジェリー・ブラウンリー議長と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/7accfe1f5d85485da58b0a61d35dc10f)

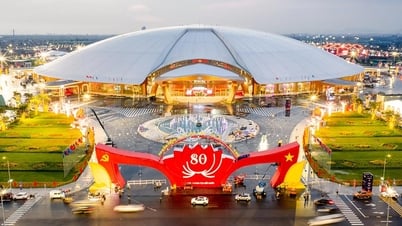

![[写真] ハノイは9月2日の建国80周年記念式典に備えている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/c838ac82931a4ab9ba58119b5e2c5ffe)

コメント (0)