케빈은 미국 노스캐롤라이나에서 자랐는데, 그의 한국인적 특징 때문에 백인 친구들 사이에서 어색함을 느꼈습니다.

"저는 항상 소외된 사람처럼 느껴졌어요. 1980년대와 1990년대 내내 '중국 사람이세요? 쿵푸를 할 줄 아세요?' 같은 질문을 늘 받았죠." 어머니가 한국인인 케빈 램버트는 말했다.

케빈은 부모님이 미국 꿈을 좇아 한국을 떠난 뒤 미국에서 태어나 자란 많은 아시아인 중 한 명입니다.

하지만 그의 세대는 미국 내 인종차별, 반아시아계 혐오, 총기 폭력에 대한 우려 속에서 정반대로 한국으로 이주했습니다. 케빈의 어린 시절 소외감은 성인이 되어서도 이어졌고, 결국 2009년 한국으로 이주하기로 결심하게 되었습니다.

한국 이민국에 따르면 2020년 전국의 한국계 미국인 수는 약 43,000명으로 2005년의 두 배 이상 증가했습니다. CNN 에 따르면 이러한 역이주를 촉진하는 요인은 여러 가지가 있습니다.

1999년, 한국은 해외에 있는 한국인과 그 자녀들의 귀국을 용이하게 하는 개방 정책을 통과시켰습니다. 2002년 한국에서 열린 월드컵과 2007-2009년 세계 경기 침체 또한 많은 한국인들이 미국의 치열한 취업 시장을 피해 영어 교사 일자리를 구하며 귀국하는 계기가 되었습니다.

하지만 샌디에이고 대학의 아시아계 미국인 전문가인 스티븐 조 서는 차별 경험과 진정한 미국인으로 여겨지지 않는 것이 역이주를 촉진하는 주요 요인이라고 말했습니다.

스티븐은 많은 한국인들이 미국식 편견이 만연했던 시기에 성장했으며, 당시 그들의 아시아에 대한 인식은 일본과 중국에 국한되었다고 지적합니다. 그가 인터뷰한 70명이 넘는 한국인들은 모두 인종 및 민족 차별 문제를 언급했습니다.

스티븐은 "만약 그들이 미국 사회에서 완전히 받아들여졌다면, 아마도 다시 이주하는 결정을 고려하지 않았을 것"이라고 말했다.

케빈 램버트(오른쪽)와 그의 아내가 한국 서울에서 함께한 모습. 사진: CNN

대니얼 오씨는 어렸을 때 한국을 떠나 캐나다로, 그리고 미국으로 이민했습니다. 현재 32세인 대니얼 씨는 인종차별을 겪었고 "이민자라는 사실이 부끄러울 때가 많았다"고 말했습니다.

"아무리 영어를 잘하고, 문화를 이해하고, 잘 적응하려고 노력하더라도 얼굴만 봐도 모두가 당신이 아시아인이라는 걸 알게 될 거예요."라고 다니엘은 말했다.

20살에 한국을 다시 방문했을 때, 한국은 다니엘이 기억했던 것과는 크게 달라져 있었습니다. "그때는 한국어를 잘 못 했지만, 어딘가 집처럼 편안했어요." 24살에 서울로 이주하기로 결심하고 8년째 서울에 살고 있는 다니엘의 말입니다.

자녀뿐만 아니라 많은 1세대 한국계 미국인들도 귀국하는 경향이 있습니다. 72세의 김문국 씨는 1985년 로스앤젤레스로 이민을 갔다가 2022년 아내, 자녀와 함께 한국으로 돌아와 북부 춘천에 정착했습니다.

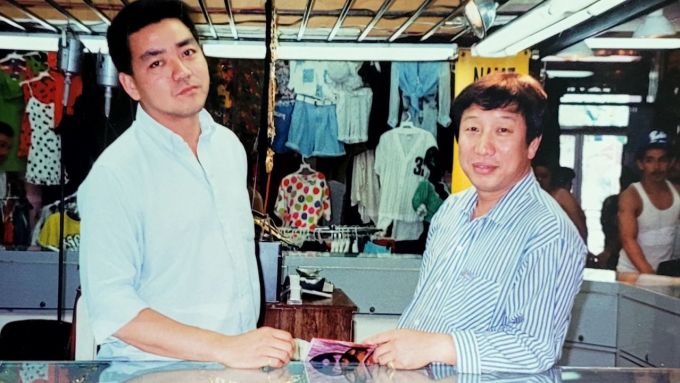

수십 년 동안 미국에서 그는 식당, 시장, 금상, 의류 공장 등 여러 사업을 운영했습니다. 인종차별 경험 외에도, 김 씨는 1982년 이민자 한국인 사업가들과 흑인 고객들 사이에 긴장이 고조되었던 당시의 기억도 떠올렸습니다.

최근 아시아계 혐오 범죄가 급증하는 가운데, 김 씨는 "미국보다 확실히 안전한" 한국에 돌아와서 안도감을 느꼈다고 말했습니다. 그는 " 의료비 가 저렴하고 한국어 소통이 더 쉽고 익숙합니다."라고 말하며, "저는 남은 평생을 여기서 살 계획입니다."라고 덧붙였습니다.

1992년 로스앤젤레스의 한 노점에 모인 김문국(오른쪽). 사진: CNN

하지만 한국에서의 삶에는 어려움이 따르고, 결국 많은 사람이 미국으로 돌아오게 됩니다. 어떤 사람들은 수천 마일을 이사하는 것이 진정한 집을 찾는 데 도움이 되지 않는다고 생각합니다.

노스캐롤라이나대학교 아시아학센터 소장인 조지연 오. 조지는 많은 귀국자들이 처음에는 자신과 닮은 한국인 얼굴들에 둘러싸여 편안함을 느낀다고 말했습니다. 그는 이 시기를 "신혼여행"이라고 부릅니다.

이 기간이 끝나면 많은 사람들이 한국 생활과 미국에서 익숙해진 가치관과 생활 방식 사이에 갈등을 겪기 시작한다고 조 씨는 말했습니다. 그들은 집을 구하고, 은행 계좌를 개설하고, 병원에 가는 데 어려움을 겪으며, 취업이 가장 큰 어려움으로 나타납니다.

일부 한국계 미국인들은 비자 상태나 경력 때문에 취업에서 차별을 받았다고 말합니다. 많은 사람들이 대중교통에서 영어를 사용한다는 이유로 따돌림을 당했다고 말합니다. 심지어 낯선 사람들이 "한국인처럼 보이는데 왜 한국어를 못 하세요?"라고 묻기도 했습니다.

이러한 경험은 부모님이 미국으로 이민을 왔을 때 겪었던 일과 흡사합니다. 램버트가 11년간의 한국 생활을 마치고 2020년 미국으로 돌아온 이유도 바로 이 때문입니다.

"같은 민족끼리도 국적에 따른 차별을 볼 수 있어요. 인종 차별이 있는 미국과는 다르죠. 하지만 일상생활에서는 두 나라 사이에 유사점이 있어요."라고 조 씨는 말했다.

Duc Trung ( CNN 에 따르면)

[광고_2]

소스 링크

![[해양뉴스] 컨테이너 해운, 2028년까지 공급 과잉에 직면](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/6d35cbc6b0f643fd97f8aa2e9bc87aea)

댓글 (0)