Desa nelayan pesisir Gia Lai hancur setelah badai Kalmaegi.

Setelah satu malam, tidak ada rumah untuk kembali

Pagi-pagi sekali tanggal 7 November, ketika badai Kalmaegi surut, laut Nhon Hai terasa anehnya sunyi. Namun, keheningan itu tidak damai, melainkan berat dan pekat, bagaikan napas bumi dan langit yang tercekat setelah semalaman menjerit.

Tanggul desa nelayan di timur provinsi Gia Lai hancur diterjang ombak.

Menatap ke bawah dari gundukan pasir, desa nelayan pesisir Nhon Hai terkapar lemas di bawah kabut asin. Atap-atapnya terkoyak angin, dinding-dinding seng bergelombang menggulung seperti daun pisang kering. Pohon kelapa – kebanggaan laut – terhampar rata di tanah, akarnya mencuat putih pucat.

Laut yang dulu tenang kini keruh, ombak menerjang hingga ke anak tangga beranda, menyapu bersih jaring, pelampung, dan perahu kayu yang oleh penduduk setempat disebut sebagai “panci nasi keluarga mereka”.

Di pantai, sebuah perahu terombang-ambing ombak, lambungnya pecah menjadi dua. Sandal seorang anak berserakan di sisi perahu. Bau garam, lumpur, dan asap dari dapur yang runtuh bercampur menjadi satu, menciptakan aroma kehilangan yang bercampur aduk – amis, gosong, dan menghantui.

Sejak pagi, sekelompok orang dari tempat penampungan mulai kembali ke desa. Mereka berjalan dalam kelompok-kelompok kecil, tanpa bersuara menyusuri jalan berpasir dan berlumpur. Semua orang ingin melihat rumah mereka lagi — tempat mereka meninggalkan penanak nasi, tempat tidur gantung, beberapa ekor ayam, dan hal-hal yang familiar seperti bernapas.

Namun ketika mereka tiba, yang tersisa hanyalah ruang kosong. Badai telah "menelan" desa itu.

Penduduk desa berjalan tanpa suara di antara reruntuhan, wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan – anggukan orang-orang yang telah melewati malam tanpa tidur bersama.

Setelah kembali ke rumah suatu malam, badai telah "menelan" desa, membuat wajah para nelayan linglung.

Sebelum angin bertiup, desa nelayan itu tetap damai seperti ratusan malam sebelumnya. Suara ombak yang berirama, deru mesin perahu di kejauhan, dan gonggongan anjing bergema dari jalan setapak berpasir yang kecil. Namun, sekitar pukul sepuluh malam, angin berubah arah. Angin menderu, lalu menderu, dan berhembus kencang.

Tuan Tran Van Huy—seorang nelayan muda yang rumahnya dekat dengan pantai—bercerita, suaranya masih bergetar: " Di tempat perlindungan badai, saya merasakan angin menderu-deru seolah-olah ada yang melempar batu ke dinding. Saya mendengar atap seng tetangga beterbangan, sepanjang malam saya berbaring di sana khawatir rumah saya akan disapu juga... sekarang benar-benar telah disapu ." Sambil berbicara, ia menunjuk tumpukan puing di tempat rumah yang baru dibangun dua tahun lalu itu berada. Bagian terakhir dinding runtuh ketika angin bertiup untuk terakhir kalinya di tengah malam. Di dalamnya, altar miring, bingkai foto leluhur ternoda air.

Ibu Pham Thi Giau, 36 tahun, suaranya serak: " Selama dua puluh tahun saya tinggal di sini, saya belum pernah melihat laut seganas ini. Ombak mencapai atap, air menggenangi halaman, dan bahkan menyapu kompor gas ."

Kata orang, setiap badai berlalu. Namun, malam ketika Kalmaegi menerjang wilayah pesisir ini, rasanya bukan seperti bencana alam, melainkan seperti binatang buas yang memangsa titik-titik terlemah.

Di dusun pesisir My An, komune Phu My Dong, di bawah sinar matahari pagi. Desa nelayan yang terpendam pasir kini menjadi tumpukan puing. Tak ada atap, tak ada pintu, hanya tanah yang ternoda air dan jejak kaki manusia. Angin pasca badai masih berembus menembus rangka kayu yang patah, menimbulkan suara seperti isak tangis bumi.

Ombak telah menghantam jauh ke dalam kawasan pemukiman, menghapus batas antara laut dan desa – antara mata pencaharian dan tempat berlindung.

Seorang pria berhenti di tengah pasir, memegang kunci berkarat. Ia melihat sekeliling — tak ada pintu terbuka yang terlihat.

" Rumahku di sini... tepat di pangkal pohon ini... " katanya, suaranya terbata-bata, lalu berhenti. Pohon yang ditunjuknya juga tumbang, setengah terkubur di pasir.

Di sisi lain, seorang perempuan sedang menggali pasir, mencari panci besi tua. Setiap kali ia membalik sepotong besi bergelombang, ia membungkuk, matanya merah. " Saya pergi menghindari badai, berpikir saya akan kembali besok untuk memasak nasi seperti biasa. Siapa sangka... sekarang saya tidak tahu harus memasak nasi di mana. "

Suaranya bergetar, bukan lagi keluhan, melainkan desahan sedih.

Anak-anak terdiam. Mereka melihat sekeliling seolah tersesat di tempat asing. Seorang anak laki-laki kecil memegang tangan ibunya dan bertanya dengan lembut, " Bu, di mana rumah kita? "

Sang ibu tak menjawab, hanya menggendong anaknya, menatap ke arah laut. Di sana, permukaan air masih naik perlahan, beriak dengan ombak putih, seolah menyembunyikan sesuatu.

Wanita dari desa nelayan My An, matanya merah, mencari apa yang tersisa di reruntuhan.

Di pantai, para lelaki itu mulai mencari perahu mereka. Perahu yang selama ini menjadi bisnis dan aset terbesar mereka, kini tak lebih dari tumpukan papan retak, jaring robek, dan pelampung yang mengapung.

“ Rumah hilang, perahu hilang… kini semuanya hilang, ” kata seseorang, suaranya sedalam suara laut yang surut.

Banyak orang berdiri terdiam, tidak tahu apakah harus menangis atau apa yang harus dilakukan menghadapi kekacauan itu.

Tak seorang pun meninggal — karena mereka dievakuasi tepat waktu — tetapi di mata mereka, orang masih bisa melihat bayang-bayang kehilangan yang tak bernama.

Orang-orang selamat dari badai, tetapi terdampar di tanah air mereka sendiri.

Ambil… bangun kembali

Saat matahari bersinar terik, angin pun mereda. Di pantai, orang-orang masih sibuk memunguti setiap potongan ubin dan lembaran logam yang masih utuh. Mereka berusaha mengumpulkan apa yang tersisa, seperti mereka mengumpulkan nyawa mereka sendiri.

Suara ombak kini terdengar aneh — tidak selembut sebelumnya, tetapi sedih dan jauh.

Badai menyapu bersih semua kenangan para nelayan di desa nelayan pesisir Gia Lai.

" Kemarin, ada sumur dan tiang lampu di sini... sekarang sudah tidak terlihat. Rumah saya ada di sini, tapi sekarang hanya fondasinya saja yang tersisa... " – kata Bapak Tran Van Lieu, seorang nelayan dari Desa My An, dengan suara parau.

Laut menyapu desa bagai binatang buas. Tak hanya atap-atapnya yang tersapu, tapi juga kenangan-kenangannya.

Bagi para nelayan di sini, rumah dan perahu adalah dua bagian kehidupan. Rumah adalah tempat berlindung, perahu adalah mata pencaharian. Kehilangan salah satunya sungguh berat – tetapi kini mereka telah kehilangan keduanya.

Para lelaki yang dulu tabah menghadapi badai laut, kini berdiri terpaku di atas pasir, mata mereka merah.

Mereka tak tahu harus mulai dari mana lagi. Di luar sana, laut masih bergolak dengan ombak kelam, seolah amarahnya belum reda.

Seorang perempuan tua berusia tujuh puluhan duduk di lantai yang runtuh. Di sampingnya, ranjang bambu tertancap di pohon poplar, basah kuyup. Ia mengambil bantal katun yang robek, memerasnya, dan mengelusnya dengan lembut.

“ Saat aku pergi, aku masih melipat selimut dengan rapi… sekarang lihat ini, rasanya seperti aku tidak pernah punya rumah .”

Dia bicara, lalu terdiam lagi, matanya tertuju pada potongan-potongan kayu yang bergoyang di ombak.

Dengan duka yang mendalam, penduduk desa-desa pesisir mengumpulkan setiap papan dan setiap pot yang penyok. Beberapa orang membangun kembali pilar-pilar rumah mereka dengan kayu apung – tanpa sepatah kata pun, tanpa mengeluh – hanya melakukan pekerjaan mereka.

Siang harinya, pihak berwenang mulai berdatangan. Para tentara membantu penduduk desa membersihkan dahan-dahan pohon dan memasang tangga untuk membangun kembali atap.

Sore harinya, matahari mulai cerah. Cahayanya menembus awan kelabu, menyinari permukaan laut yang berbintik-bintik, memantulkan potongan-potongan seng yang masih menempel di pagar yang rusak.

Huy, setelah hampir seharian tidak tidur, pergi ke pantai untuk mengambil rangka perahu yang rusak: " Laut mengambil milik kita lalu mengembalikannya. Yang kita simpan adalah rakyat kita. Selama kita masih punya perahu dan jaring, kita akan bekerja lagi. " Di seberang pantai, beberapa anak berlarian memungut kerang. Seorang ibu mendesak: " Kembalilah, anak-anak, angin masih kencang. " Namun mereka tetap tersenyum – senyum yang langka di antara wajah-wajah lelah.

Senyum-senyum itu, bersama dengan suara palu yang menghantam rangka kayu, adalah suara-suara kehidupan pertama setelah badai.

Memandang desa nelayan yang hancur pascabadai bagaikan film horor. Bagi para nelayan di sini, rumah dan perahu adalah dua bagian kehidupan.

Saat saya meninggalkan desa, gerimis kembali turun. Seorang pria, yang sedang memperbaiki dinding seng, berseru: " Amarah laut pada akhirnya akan mereda. Penduduk laut, apa pun badai yang datang, harus tetap hidup. Di sini, kami terbiasa kehilangan – kehilangan dan membangun kembali. "

Pepatah itu terdengar ringan, tetapi mendalam. Itulah filosofi mereka yang hidup di antara batas rapuh antara kehidupan dan alam: badai berlalu, manusia tetap hidup – itulah berkah.

Karena di sini, laut bukan sekadar mata pencaharian, melainkan jiwa. Sekeras apa pun laut, mereka tetap percaya: esok, ombak akan tenang, dan matahari akan terbit di atas pasir ini.

Gia Lai hancur setelah badai No. 13: Angin menderu, rumah-rumah runtuh, listrik padam di seluruh provinsi

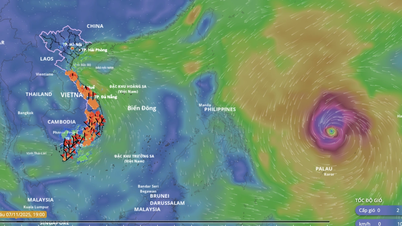

Badai No. 13 (nama internasionalnya Kalmaegi) menghantam daratan pada sore hari tanggal 6 November, menyebabkan kerusakan parah di Provinsi Gia Lai, terutama wilayah timur. Banyak rumah, sekolah, dan fasilitas umum hancur.

Di seluruh provinsi, 199 rumah ambruk, lebih dari 12.400 rumah atapnya tertiup angin, banyak permukiman atap sengnya tertiup angin, dan dinding bata runtuh. Di daerah tepi danau, 15 perahu tenggelam, 42 rusak parah, dan 334 keramba dan rakit akuakultur tersapu bersih.

Di jalur lalu lintas, puluhan tanah longsor besar dan kecil mengisolasi banyak wilayah. Di komune Po To, hujan deras menghanyutkan pilar jembatan Dak Po To, melumpuhkan lalu lintas di Jalan Provinsi 674. Pihak berwenang terpaksa mengerahkan mesin, truk sampah, dan kendaraan lapis baja untuk membuka jalan darurat dan membersihkan pohon tumbang di lebih dari 20 km jalan raya nasional.

Seluruh jaringan listrik provinsi lumpuh: 358 tiang listrik dan gardu induk putus, menyebabkan hilangnya komunikasi secara luas. Hingga siang hari tanggal 7 November, banyak komune masih belum dapat memulihkan listrik, komunikasi terputus, dan informasi dari distrik-distrik terpencil terputus.

Statistik awal dari sektor pertanian menunjukkan bahwa ribuan hektar lahan padi, tanaman pangan, dan pabrik industri telah rusak; ratusan ternak dan unggas mati, menyebabkan kerugian besar bagi petani. Beberapa daerah pegunungan masih belum dapat diakses untuk statistik spesifik karena jalan terputus dan sinyal telepon belum pulih.

Yang sangat memilukan, seluruh provinsi mencatat 2 kematian – Ny. Nguyen Thi Gia (60 tahun, kecamatan An Nhon); Tn. Luu Canh Hung (kecamatan Bong Son). Selain itu, 8 orang lainnya terluka, termasuk anak-anak dan lansia.

Perkiraan awal menyebutkan total kerusakan akibat Badai No. 13 di Gia Lai mencapai lebih dari VND5.000 miliar – angka yang mencerminkan dahsyatnya kerusakan akibat bencana alam tersebut, meskipun seluruh penduduk telah dievakuasi dengan selamat.

An Yen - Nguyen Gia

Vtcnews.vn

Sumber: https://vtcnews.vn/bao-kalmaegi-nuot-lang-ven-bien-gia-lai-sau-mot-dem-khong-con-nha-de-ve-ar985886.html

![[Foto] Da Nang: Ratusan orang bergotong royong membersihkan jalur wisata vital pasca badai No. 13](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

Komentar (0)