系図の価値

ベトナム社会では、どの家庭にも系図があります。旧暦の7月15日と1月15日には、親族が祖先を祀る祠に集まり、祖先を祀ります。そして、系図帳を開いて、次世代に自分たちのルーツを伝え、「人間には祖先と血統がある」ということを改めて認識させます。

系譜は家系を記録する機能だけでなく、家族の社会活動や内部構造を詳細に反映する文書として重要な役割を果たします。さらに、系譜研究は、地域ごとの儒教の異なる適応と発展を分析するのにも役立ちます。

家系図には、戦功や試験合格、開村などの業績だけでなく、懲罰、家族や村の分離、破産や失敗による姓の変更などの出来事も記されます。

さらに、ベトナムの系図には、女性(母、妻、娘など)や母方の家族(義父、義理の息子、孫など)に関する情報も多く含まれており、現代社会の生活や葛藤、歴史的な観点から見た過去のベトナム社会に関するメッセージを忠実に反映しています。

大阪大学大学院生で京都大学東南アジア研究センター研究員の趙浩延氏は、「近世(近世)ベトナムの系譜は、系譜学の誕生とその価値を示すものです。238点の系譜文書を分類した結果、系譜編纂の過程は黎朝後期(18世紀)に本格的に発展し始め、阮朝時代に急速に増加し、特に19世紀後半に最盛期を迎えたことが明らかになりました。地理的には、系譜文書の大部分がベトナム北部、特にハノイ周辺地域に集中しており、文書収集過程における地域的な偏りが見られます」と述べています。

趙浩延氏は系図に基づいて、家族を以下の6つのグループに分類した。王族(レーおよびグエン)および功績のある家族(チン卿を含む)、レー王朝でフォンコン試験または博士試験に合格した人々がいる家族、フォン試験(学生)に参加した人々がいる家族、グエン王朝でトゥタイ、クニャン、博士試験に合格した人々がいる家族、科挙に合格した者がいない家族、科挙に関する情報が不明な家族。

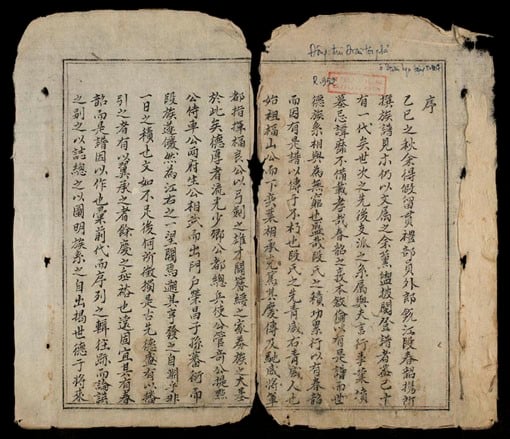

「系図編纂において中心的な役割を担ったのはエリート層(官僚、王族、学者)であり、系図は主に知識階級に属する家系によって作成されたことを示しています」と趙浩淵氏は述べた。例えば、ドアン家(ハノイ市タンチ県ヒューホア村)は、17世紀後半から軍人一家として名を馳せるようになった。18世紀になると、この家系は鄭氏宮廷に仕える下級官吏を輩出するようになった。18世紀後半から教育への関心が高まり、ドアン家は19世紀から20世紀にかけて科挙に合格する者を多数輩出し、学者一家、すなわち社会におけるエリート層としての地位を徐々に確立していった。代表的な例は、1831年に学士試験に合格し、帝国学院の職員となったドアン・チョン・フエン氏(1808年 - 1882年)である。

趙浩延氏はまた、同じ家系内の分家が系図編纂を競い合い、同じ系図から異なる版が生まれることを発見しました。これは19世紀の祠堂建立運動と関連しており、系図が系図記録としてだけでなく、家系が継承や社会的地位を確認するための重要な手段でもあったことを示しています。

家系図における女性の役割

女性は家父長制的な親族集団、すなわち氏族から排除されているという通説が広く浸透しています。「しかし、系譜学という新たな視点を研究に取り入れることで、女性は氏族内での重要な役割に加え、崇拝の儀式にも積極的に参加し、場合によっては崇拝の対象となることさえあることが示されました。女性の供物は村落共同体に向けられるだけでなく、家族や氏族との密接な関係の中で行われています。これは、氏族構造と祖先崇拝信仰における女性の重要性を反映しています」と趙浩淵氏は強調しました。

ハノイ市タンチのドアン家の系図。(出典:文書) |

家系図の記録を見ると、女性は単に家族の一員であるだけでなく、祖先崇拝の儀式の継承や財産の寄進などを通じて、家族や共同体の制度を維持するために重要な役割を果たしていることがわかります。これは、女性が家族組織の重要な柱の一つとなったことを示しています。しかし、封建社会においては、女性は夫の家族に従いながら、実家への責任も果たさなければならないため、 経済的にも社会的にも二重の負担を負わなければなりませんでした。

祖先崇拝における女性の役割を示すために、趙浩淵氏は次のように強調した。「系図は、儒学者の間でも祖先崇拝の継承が儒教の厳格な原則に完全に従うのではなく、国の法律と慣習に基づいて柔軟に調整されていたことを示しています。」

有名な著作『ヴ・チュン・トゥイ・ブット』の著者であるファム・ディン・ホー(1768年 - 1839年)は、婿や孫が妻や母方の実家を自分の父方の実家よりも重んじているのを見て、遺憾の意を表しました。これは、当時の儒教がまだ十分に形成されていなかったことを示しています。注目すべきは、ファム・ディン・ホーが批判した対象が一般の人々ではなく、儒学者階級の人々であったことです。

1920年代後半のフランスにおける慣習調査では、娘による祖先崇拝の継承問題について、儒学者の間で依然として意見が対立していました。ベトナム語で「truyen」という言葉は「物語」を意味するだけでなく、「出来事」や「出来事の真実」という意味も持ちます。系図に記録された人々の物語を通して、私たちはベトナム社会の変化の背後にある「真実」を探ることができます。しかし、この状況を明らかにするには、系図だけでなく、石碑、土地台帳、文学集、年表といった他の史料も含め、より詳細かつ包括的な調査が必要です。

系図における世代表記の変遷については、系図の記し方が「自己中心型」から「祖先中心型」へと移行してきた。具体的には、18世紀には父の代を第一世代として遡及的に記す「自己中心型」が主流であったが、19世紀に入ると次第に家系の祖先を起点とする「祖先中心型」が普及していった。しかし、この変遷を経てもなお、「自己中心型」の系図記に戻る事例が見られた。

さらに分析を進めると、「自己中心型」は四代を崇拝する伝統や祖先(神頭)の位牌記記法と密接に関連していることが明らかになった。これは、この系譜記記が、祭祀者を中心とした祭儀や、家財の管理、命日の追悼といった実務的なニーズに合致していたことを示している。一方、「祖先中心型」は、家族全体の結束と祖先の正統性を重視しており、儒教の影響が深まっていくことを反映している。趙浩淵氏によると、この二つの系譜記記の表現方法の選択は、系図学者たちが儒教と家族の実務的なニーズの調和を図るために柔軟な調整を行っていたことを示しているという。

トゥアン・ゴック

出典: https://baophapluat.vn/giu-gin-van-hoa-viet-goc-nhin-tu-gia-pha-post547927.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)

![[動画] ゼリー月餅:中秋節のための新色](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/abb1d390ee7f452b9110fca494ba0d77)

![[動画] 伝統的な月餅が顧客を魅了](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/0a98992e8c92419fa9ea507de23e365d)

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)