政府電子情報ポータルが5月20日にハノイで開催したセミナー「現代交通のためのスマート決済ソリューション」 - 写真:VGP/Duong Tuan

これは、5月20日にハノイで政府電子情報ポータルが主催したセミナー「現代の交通のためのスマートな決済ソリューション」で代表者が議論した内容です。

スマートチケットシステムの構築を決意

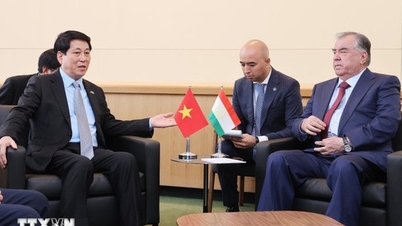

管理機関の視点から、ハノイ市建設局副局長のド・ヴィエット・ハイ氏は次のように強調しました。「ハノイ市は、公共交通機関における実際のニーズとキャッシュレス政策に基づき、スマートチケットカードシステムの構築を早期目標としています。このシステムは、都心部を結ぶだけでなく、自動料金徴収システム、駐車場、そして将来的な交通手段といった他のサービスとも連携することが可能です。」

先駆的な地域の一つとして、ハノイは相互接続された電子チケットシステムを徐々に実現しつつあります。

これを実現するために、ハノイ市は多くの具体的な決定を公布しており、特にスマート交通プロジェクトを承認する決定3680/QD-UBND(2024年7月)と決定6936/QD-UBNDが挙げられます。これを受けて、ハノイ市は2025年9月2日より、ITサービスレンタルという形で相互運用可能なチケットシステムを正式に導入する予定です。

さらに、新しいチケットカードシステムは、NAPASがサポートする国内ICカード規格であるVCCSセキュリティ規格に準拠しています。これにより、銀行カード、電子ウォレット、さらにはCCCDまでもがチケットシステムに統合可能となり、ハノイはスマートシティのモデル都市となります。

ド・ヴィエット・ハイ氏によると、スマートチケットシステムは単に集金するだけでなく、巨大な「データ鉱山」でもあるという。「デジタルリソースの重要性はますます高まっています。公共交通機関から得られるデータは、都市計画、 経済、さらには安全と秩序にも役立ちます」とド・ヴィエット・ハイ氏は述べた。

しかし、ハイ氏によると、依然として2つの大きな課題が残っているという。それは、特に高齢者を中心とした人々の習慣を変えることと、バスで切符を販売する約4,000人の雇用を創出することだ。「このシステムが効果的に運用されれば、公共交通機関に役立つだけでなく、社会経済の発展に貴重なデータを提供することができると確信しています」と、ド・ヴィエット・ハイ氏は述べた。

ハノイ建設局副局長ド・ヴィエット・ハイ氏 - 写真:VGP/ドゥオン・トゥアン

全国小売決済インフラプロバイダーとして、国家決済株式会社(NAPAS)のグエン・ホアン・ロン副総裁は次のように述べています。「ホーチミン市では、地下鉄1号線がNAPASやVisa、Mastercardなどの国際金融機関と連携し、キャッシュレス決済モデルを導入しました。NAPASは自動乗車券システムを統合するための技術インフラを整備しました。これにより、人々は国内外の銀行カードを使って地下鉄を利用でき、専用のカードを追加する必要はありません。」

国家決済株式会社(NAPAS)副社長、グエン・ホアン・ロン氏 - 写真:VGP/ドゥオン・トゥアン

NAPASのリーダーは、「実際には準備期間は長かったものの、導入は非常に迅速です。NAPASとホーチミン市地下鉄の自動決済の接続は、技術基準などが綿密に準備されているため、わずか20日で完了しました。あとは統一するだけでシステム全体がスムーズに稼働するでしょう。私たちが目指すべき目標は、地下鉄の料金支払いに銀行カードだけでなく、他の決済方法にも拡大していくことだと考えています」と強調しました。

「NAPASはハノイと空港でVinbusシステム向けの銀行カードによる支払いをテストし、このモデルの実現可能性を証明した」とグエン・ホアン・ロン氏は述べた。

堀内悟氏 – 東京地下鉄ベトナム総局長 - 写真: VGP/Duong Tuan

政策調整に関する国際的な経験と提言

日本の経験から、電子チケットの連携は、粘り強さと緊密な連携を必要とする長い道のりであることが分かります。東京メトロベトナムの堀内悟総裁は次のように述べています。「日本では、当初、鉄道路線もそれぞれ独立して運行されていました。2000年以降、プリペイドカードシステムの連携が始まり、2013年までにSuicaやPasmoなどのすべてのICカードが全国で利用できるようになりました。交通機関だけでなく、買い物や日常生活でも利用できます。」

堀内氏によると、日本はそのために「パスネット窓口」や「パスモ研究会」といった研究グループを設立し、標準規格や実装方法の統一を図っている。そこから、ベトナムにも、関連団体間の技術、政策、データの標準化と統一を主導する強力な調整機関が必要だと提案した。

福田千尋氏 - JICAベトナム事務所次長 - 写真:VGP/Duong Tuan

マクロ的な視点から、国際協力機構(JICA)ベトナム駐在次長の福田千尋氏は、「JICAはタイ、フィリピン、インドネシア、バングラデシュなどの国々で都市鉄道システムの建設を支援してきました。ベトナムでは、ホーチミン市のプロジェクトで自動運賃収受システム(AFC)が導入されました」と述べました。

JICAの代表は、AFCを展開するために州が実施する必要がある3つの要素を強調しました。

まず、鉄道だけでなく、駐車場や店舗なども連携できるシステムを導入する必要があります。そのため、管理機関は当初から、相互運用可能なシステムを構築し、統一された標準規格を構築するという方向性を持つ必要があります。

2番目は情報セキュリティです。AFCシステムは乗客の個人データを処理するため、詐欺を防止し個人情報を保護するために十分に強力なセキュリティ対策を講じることが必須であり、国はこれを実行する法的文書と規制を発行する必要があります。

3つ目は、財政的・政策的支援です。AFC制度の導入には初期費用がかかります。そのため、企業に管理・運営を全面的に委ねるべきではなく、国が財政面・政策面で支援を行い、AFC制度の実効性を確保し、普及を促進する必要があります。

さらに、福田千尋氏はマルチモーダル接続ソリューションについても言及しました。ホーチミン市では、地下鉄駅を結ぶバスシステムが整備され、移動の利便性が高まっており、これはハノイが学ぶべきモデルです。

ハノイメトロ取締役会会長 クアット・ヴィエット・フン氏

ハノイメトロの取締役会長であるクアット・ヴィエット・フン氏は、現状について率直に次のように語りました。「ハノイの地下鉄2路線はそれぞれ別々の切符システムを採用しており、人々は切符を購入したり駅まで行ったりするのに依然として現金を使わなければなりません。そのため、路線の接続とスマート決済の導入は喫緊の課題です。」

クアット・ベト・フン氏は明確な役割分担を強調し、国家管理機関と企業間の地方分権化の必要性を指摘し続けた。

双方に明確な役割が求められます。企業は自らのシステムを積極的に運用し、政府は調整、政策、データ管理を担当します。重要なのは、共通の相互接続システムに問題が発生した場合でも、安定性を確保することです。

「私の考えでは、導入を成功させる上で最も重要なのは導入です。例えば、NAPASはすでに決済システムを整備しており、今必要なのは地下鉄システムへの接続を構築し、建設省の共通システムが当社のシステムとスムーズに連携できるようにすることです。また、建設省のシステムと接続できるように当社のシステムを設計する必要もあります。これは双方が取り組むべき課題です。決済プラットフォームは準備完了しており、ツールも完備しています。あとは実行するだけです」とクアット・ヴィエット・フン氏は強調しました。

NAPAS副総裁のグエン・ホアン・ロン氏は、「デジタル化とデジタル変革は政府の共通政策です。決済分野では、デジタル決済の導入を完了しました」と強調しました。

「今では誰もが、QRコードをスキャンするだけで市場で野菜を買ったり、スマートフォンでスキャンするだけでコーヒーを買ったりできることを知っています。ですから、将来、地下鉄のような近代的な公共交通インフラに、このような近代的で迅速な決済方法を導入できない理由はありません。実際、地下鉄に乗るには、銀行接続付きのスマートフォンかVNeIDさえあれば十分です。キャッシュレス決済は習慣化しており、これを活用して相互運用可能な乗車券システムの導入を加速させる必要があります」と、グエン・ホアン・ロン氏は強調しました。

近年、ベトナム政府は、特に公共交通分野において、スマート交通システムへの推進と変革に向けた重要な政策と戦略を数多く導入してきました。その重要なステップの一つが、ホーチミン市の地下鉄1号線ベンタイン-スオイティエン間における公共交通機関向け自動乗車券カードシステムの導入です。これは、月間乗車券、銀行カード、電子ウォレットアカウントなど、様々な乗車券カードを使用して、手動で切符を収集することなく、自動的に地下鉄サービスを利用できる初めてのシステムです。これにより、チケットカウンターや改札口の混雑が緩和され、乗客にとってより便利な体験が実現します。

フイ・タン

出典: https://baochinhphu.vn/huong-toi-he-thong-ve-lien-thong-toan-quoc-dot-pha-trong-giao-thong-cong-cong-102250520161609913.htm

![[写真] ファム・ミン・チン首相が住宅政策と不動産市場に関する中央指導委員会の初会合を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/22/c0f42b88c6284975b4bcfcf5b17656e7)

コメント (0)