ちょうど95年前の1930年3月12日、マハトマ・ガンジー(1869年~1948年)と78人の支持者は、イギリスの植民地塩税と塩の独占に抗議するため、「塩の行進」と呼ばれる約400キロの行進を始めました。

|

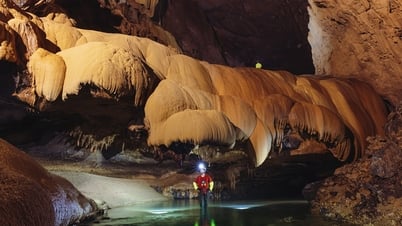

| 1930年3月、インド西部で行われた塩の行進に参加したマハトマ・ガンジー(左)とインドの詩人で 政治活動家のサロジニ・ナイドゥ。(出典:ゲッティイメージズ) |

塩の行進は、インド独立運動の偉大な指導者の一人であるマハトマ・ガンジーが提唱した非暴力の哲学(サティヤーグラハ)の代表的な例です。彼は、平和的な市民的不服従が社会と政治の変化をもたらし、イギリスの植民地支配(1858~1947年)に対する強力な闘争手段となると信じていました。

「偉大な魂」

マハトマ・ガンジー(本名モハンダス・カラムチャンド・ガンジー)は、1869年10月2日、インド西部グジャラート州ポルバンダルに生まれました。道徳と法を重んじる伝統を持つ中流家庭に育ち、幼い頃から粘り強さ、誠実さ、そして慈悲の心を示しました。

1888年、ガンジーはイギリスに渡り、ロンドン大学で法律を学びました。帰国後、弁護士として活動しました。1893年、ガンジーは活動のため南アフリカのナタール州に赴き、そこでインド人コミュニティに対する人種差別と不正義を直接体験しました。この経験は、後の非暴力闘争の思想形成に貢献しました。

1915年、ガンジーはインドに戻り、すぐに独立運動の最も影響力のある指導者の一人となり、インド国民会議党を中流階級の組織から大衆運動へと変貌させました。彼はイギリスの植民地支配に直接的に異議を唱える大規模な非暴力運動を数多く発起・主導しました。その中には、塩税に抗議する「塩の行進」(1930年3月12日~4月6日)があり、数万人の参加者を集めました。

彼はまた、1942年のイギリスのインドからの即時撤退を求めた「インド独立運動」においても中心的な役割を果たしました。ガンジーの揺るぎないリーダーシップと運動からの圧力により、イギリスは1947年8月15日にインドの独立を認めざるを得ませんでした。マハトマ・ガンジーは1948年1月30日に暗殺されましたが、彼の思想と遺産は今も生き続け、世界中の自由運動に影響を与えています。

1994年、ドイツの理論物理学者アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)はガンジーを称賛し、「後の世代は、このような人物がかつてこの地上を生きていたとは信じないだろう」と述べた。一方、インドの偉大な詩人ラビンドラナート・タゴール(1861-1941)は、ガンジス川流域の国の指導者を「マハトマ(偉大なる魂)」と呼び、独立運動におけるガンジーの役割、そして国を解放したことに敬意を表した。

衝撃的な行進

1882年、イギリス植民地政府は塩法を制定し、インドにおける塩の生産と流通を独占し、高い税金を課したため、貧困層はこの必需品へのアクセスが困難になりました。インドのジャーナリストで学者のアベイ・チャラン・ダス(1844-1896)は、著書『インドの農民』(1881年)の中で、労働者に対する塩税の不当性について次のように述べています。「賃金労働者の年間固定収入はわずか35ルピーで、必要なものの半分以上も買えない。」19世紀以来、インド人は塩税に抗議してきました。

1903年、南アフリカ滞在中のガンジーは、自身が創刊した新聞「インディアン・オピニオン」に塩税に関する記事を寄稿し、塩税の不当性を訴えました。彼は次のように強調しました。「塩は私たちの日々の食生活に欠かせないものです。インドにおけるハンセン病の増加は、塩不足が原因と言えるでしょう。」

1909年、自治と非暴力の見解を示した重要な著作『ヒンド・スワラージ』の中で、ガンジーはイギリス政府に塩税の廃止を引き続き求めました。

1930年3月2日、マハトマ・ガンジーはインド総督アーウィン卿(1881-1959)に手紙を書き、イギリス統治下におけるインド亜大陸の荒廃を描写し、11の要求を突きつけた。ガンジーは、イギリス植民地政府がこれらの要求に応じない場合、市民的不服従運動を起こすと警告した。植民地政府の沈黙に対し、マハトマ・ガンジーは、インドにおける支配を打ち破るため、「塩の行進」と呼ばれる運動を開始することを決意した。

塩法。

アメリカの研究者デビッド・M・グロスは著書『成功する税金抵抗運動の99の戦術』 (2014年)の中で、多くのインド人は抽象的な政治的理想を理解していないかもしれないが、塩の問題は彼らにとって非常に身近で理解しやすいものだと述べています。コロンビア大学バーナード・カレッジの名誉教授デニス・ダルトン氏によると、塩法の廃止は容易に民衆の支持を集めたとのことです。

1930年3月12日、61歳になったマハトマ・ガンジーは、78人の信徒と共にグジャラート州アフマダーバードのサバルマティ・アシュラムを出発し、海岸沿いの村ダンディを目指して385キロの行進を始めました。マハトマ・ガンジーは、塩法が廃止されるまでは二度と戻らないと誓いました。24日間の行進の間、彼は公開講演を行い、市民的不服従を説き、人々に同行を呼びかけました。農民から知識人まで、あらゆる人々が集まり、行進の参加者は増え続け、ダンディに到着する頃には5万人を超えていました。

外国人ジャーナリストたちはガンジーの旅を熱心に追った。1931年1月、タイムズ紙はガンジーを「1930年のパーソン・オブ・ザ・イヤー」に選出し、ニューヨーク・タイムズ紙は塩の行進について報道した。マハトマ・ガンジーはこう主張した。「権力と戦うこの戦いにおいて、私は世界の共感を求めます…私たちは飢えた人々、裸の人々、失業者のために行動しているのです。」

1930年4月6日、ガンジーとその信奉者たちは海から一握りの天然塩を採取し、象徴的に塩法を破りました。インドの詩人で政治活動家のサロジニ・ナイドゥ(1879-1949)は、彼を「塩法を破った男」と称え、アメリカのジャーナリスト、ルイス・フィッシャー(1896-1970)は著書『ガンジーの闘争』の中で、「一握りの塩を手に取り、権力者に逆らい、犯罪者となるには…想像力、威厳、そして偉大な芸術家としての情熱が必要だった。それは、教育を受けていない農民だけでなく、知識人批評家にも訴えかけるものだった」と述べています。

塩の行進は、インド全土で何百万人もの人々を奮い立たせ、マハトマ・ガンジー(1930年5月4日)を含む何万人もの人々が逮捕されたにもかかわらず、イギリス植民地政府の独占を打ち破り、塩の生産権を取り戻しました。

インドの初代首相ジャワハルラール・ネルー(1889-1964)は、自伝『自由に向かって』 (1936年)の中で、塩の行進の衝撃について次のように述べています。「まるで泉が突然湧き出たかのようでした…人々の熱狂を目の当たりにし…群衆を鼓舞し、組織的な行動へと導く、一人の男の奇跡的な才能に、私たちは驚嘆しました。」アメリカ人ジャーナリスト、ウェブ・ミラー(1891-1940)は、素朴で温厚なインドの人々の非暴力抵抗を記録しました。歴史ウェブサイト「History」によると、ミラーの記録は世界中の1,350紙に掲載され、インドにおけるイギリスの植民地支配に対する国際的な強い反対運動につながりました。

1931年3月5日、非暴力闘争と国際世論の圧力を受け、イギリス植民地政府とマハトマ・ガンジーはガンジー・アーウィン協定に署名しました。この協定は、政府に対し政治犯の釈放、没収された土地の返還、そして沿岸住民の製塩権の承認を義務付けました。これに対し、マハトマ・ガンジーは市民的不服従運動を中止し、円卓会議に参加しました。

円卓会議は大きな政治的変化をもたらさなかったものの、塩の行進の重要な成果の一つであり、英国政府はインド代表を交渉のテーブルに招くことを余儀なくされました。アーウィン総督は、「我々はこの運動を封じ込めることに失敗した。英国政府が円卓会議を招集しないのであれば、私は辞任する」と認めました。

歴史の響き

マハトマ・ガンジーの非暴力の精神と塩の行進は、世界中の多くの闘争に深い痕跡を残しました。

1964年のノーベル平和賞を受賞したアメリカの公民権運動家マーティン・ルーサー・キング・ジュニア(1929-1968)は、この哲学をアメリカの公民権運動、特に1950年代と1960年代に適用し、モンゴメリー・バス・ボイコット(1955-1956)やセルマ・トゥ・モンゴメリー行進(1965)といった著名な運動を展開しました。1993年のノーベル平和賞を受賞した南アフリカの反アパルトヘイト運動家ネルソン・マンデラ(1918-2013)も、南アフリカにおけるアパルトヘイトとの闘いにおいてガンジーの非暴力主義思想を適用し、人種差別の終焉に貢献し、南アフリカ初の黒人大統領(1994-1999)となりました。

今日でも、ガンジーの非暴力の理念は多くの現代運動に影響を与え続けています。2014年のノーベル平和賞を受賞したパキスタンの女性教育活動家マララ・ユスフザイは、平和的な闘いを通して、パキスタンおよび世界中の少女たちの教育を受ける権利を擁護してきました。

塩の行進は、インド独立運動における最も象徴的な出来事の一つであり、世界中の運動に影響を与えました。大衆が組織され、統率されれば、最強の帝国にさえも挑戦できるということを証明しました。マハトマ・ガンジー自身もかつてこう述べています。「人々の最大の強さは武器ではなく、非暴力と団結にある。」

[広告2]

出典: https://baoquocte.vn/tu-hanh-trinh-muoi-den-tu-do-khi-on-hoa-la-ngon-lua-suc-manh-307551.html

コメント (0)