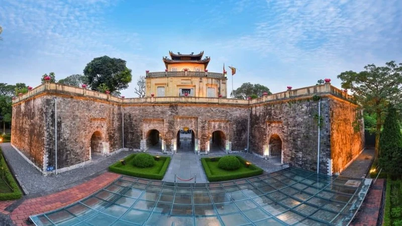

ベトナム人の宗教施設や信仰のシステムでは、共同住宅、仏塔、寺院、神社などの建造物が広く研究され、コミュニティの意識の中で馴染みのあるシンボルとなっています。

しかし、道教の神々を崇拝する場所である道教寺院は、その絵には欠けている部分だ。

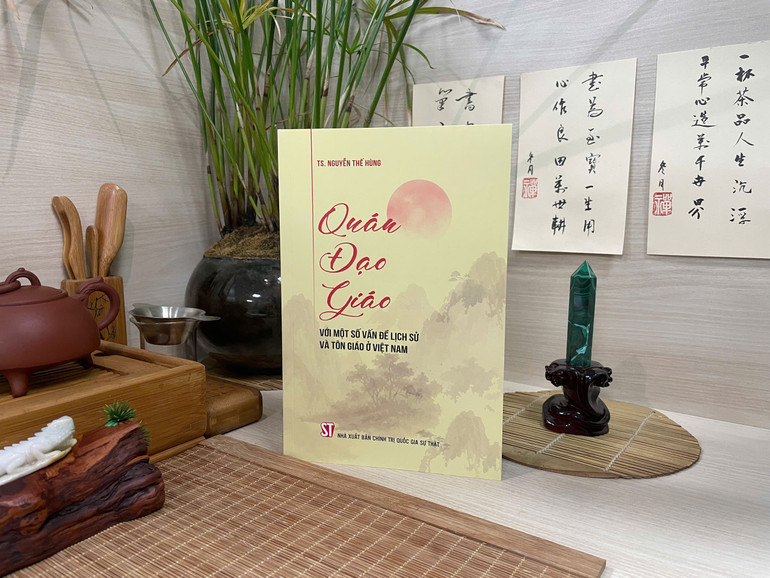

2025年に国立 政治出版社から出版されたグエン・テ・フン博士の著書『ベトナムの道教とその歴史的・宗教的問題』は、この特殊な宗教遺物に関する学術的・社会的認識のギャップを埋めることに貢献する貴重なモノグラフです。

グエン・テ・フン博士は、長年の研究と現場での経験を活かし、ホイリン寺、フンタン寺、リンティエン寺、ラムズオン寺などの道教寺院の体系にアプローチするための拠点として、 ハノイ西部の土地(旧徐道井地区の一部)を選択しました。

彼は宗教史の観点から次のようにコメントしている。 「各地に道教寺院が存在することは、この宗教施設がベトナムの人々の精神生活において重要な役割を果たしてきたことを証明している」 (256ページより抜粋)。

ここはタムタン、ゴックホアン、フエンティエントランヴなどの神々を崇拝する場所であるだけでなく、道教、ベトナムの民間信仰、儒教や仏教など他の主要な宗教の結晶と調和を示す場所でもあります。

著者によれば、この融合のおかげで、道教は純粋に外国の宗教として存在したのではなく、すぐに現地化され、統合され、ベトナム人の精神生活に強く浸透したという。

本書の注目すべき発見の一つは、道教寺院の建築様式が時代とともにどのように変化してきたかという点です。16世紀には寺院の平面図は「タム」の字型をしていたのに対し、17世紀には建築様式は堅固さ、均衡、そして内向性を象徴する「コン」の字型へと変化しました。

さらに、この時期の道教寺院の顕著な特徴である後殿と鐘楼のシステムは、後の多くの遺跡で流行した先仏後聖人建築様式への「過渡的な橋」であると著者は考えています。

グエン・テ・フン博士は建築に留まらず、道教寺院で崇拝される像の体系を4つのグループに分類しました。道教寺院に普遍的に見られる像、一部の寺院にのみ存在する像、一部の寺院にのみ存在する像、そして道教と仏教の要素が混在する像群です。この分析は、信仰の多様性を示すだけでなく、ベトナム人の宗教意識における寛容で柔軟な特徴をも明確に反映しています。

本書は、遺物の記述や列挙に留まらず、動乱期における道教の歴史的・文化的役割についても深く分析している点が特筆すべき点である。著者は、16世紀後半から17世紀初頭にかけてベトナム社会がイデオロギー的危機に陥った際、儒教は徐々にその正統性を失い、超越と静寂を理念とする道教が知識人や官僚たちの精神的な拠り所となったと考えている。

この本はまた、道教寺院の価値を研究し正しく特定することは学術的な意義があるだけでなく、国家の文化遺産の価値の管理、保存、促進においても深い実践的意義があることを強調している。

これは、文化遺産の管理者や地域社会にとって、忘れられつつある文化遺産の役割と立場を再考する必要があることを思い出させるものである。

出典: https://nhandan.vn/quan-dao-giao-dau-an-van-hoa-dac-sac-trong-dong-chay-tin-nguong-viet-nam-post891114.html

コメント (0)