Впервые ученым удалось воссоздать то, что видят пациенты с синдромом прозопометаморфопсии (ПМО), глядя на лица других людей.

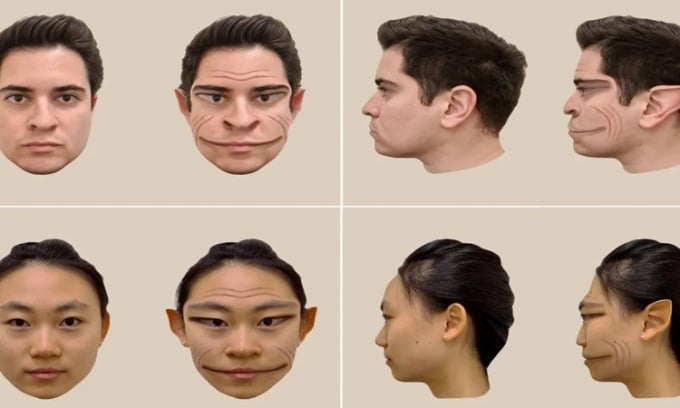

Изуродованное лицо, которое Шарра видела, глядя на людей. Фото: Антониу Меллу

Однажды зимним утром три года назад Виктор Шарра проснулся и увидел, как его сосед по комнате идёт в ванную. Однако, взглянув на лицо друга, Шарра ужаснулся, увидев растянутые морщины, напоминавшие «лицо демона». В глазах Шарры рот и глаза друга были вытянуты, уши заострились, а на лбу пролегли глубокие морщины. На самом деле, лицо друга совсем не изменилось; вместо этого, синдром изменил его восприятие Шаррой. Он был невероятно напуган, потому что то же самое происходило, когда он смотрел на лица других людей.

«Я пыталась объяснить соседу по комнате, что я увидела, а он решил, что я сошла с ума», — поделилась Шарра. «Представьте, просыпаешься однажды утром, и вдруг все вокруг кажутся персонажами фильма ужасов».

Шарре, которой сейчас 59 лет и которая проживает в Кларксвилле, штат Теннесси, поставили диагноз прозопометаморфопсия (ПМО), крайне редкое неврологическое расстройство, при котором лица людей выглядят искаженными. С 1904 года было зарегистрировано менее 100 случаев, и многие врачи никогда не слышали об этом заболевании. Но случай Шарры может повысить осведомленность об этом загадочном синдроме и пролить свет на жизнь людей с ПМО. Впервые исследователи смогли создать цифровую симуляцию того, как выглядит искаженное лицо у человека с ПМО, подобного Шарре, и опубликовали свои выводы в журнале The Lancet 23 марта, сообщает Smithsonian .

Лица искажались только тогда, когда Шарра смотрел на людей вживую. Когда он смотрел на лица на фотографиях или на экране компьютера, изображения казались совершенно нормальными. Это несоответствие позволило исследователям использовать программы для редактирования фотографий, чтобы воссоздать то, что видела Шарра. Они показали Шарре фотографию лица человека, стоявшего с ним в комнате. По мере того, как он описывал различия между фотографией и реальным человеком, команда корректировала фотографию, пока она не соответствовала описанию Шарры.

Симптомы ПМО значительно различаются у разных людей. Лица могут выглядеть одутловатыми, бледными или иметь странные узоры, а характерные черты лица могут смещаться в разные его части. При взгляде в зеркало лицо пациента может искажаться. Поэтому, хотя цифровые изображения отражают то, что Шарра видит, глядя на лица других людей, они могут не соответствовать тому, что видят другие пациенты с ПМО. Тем не менее, эти изображения полезны для понимания типов искажений, которые могут видеть пациенты, говорит Джейсон Бартон, нейробиолог из Университета Британской Колумбии в Канаде, не принимавший участия в исследовании.

Врачи часто путают посттравматический миалгический синдром (ПМО) с психическими расстройствами, такими как шизофрения или психоз. Хотя симптомы частично совпадают, главное отличие заключается в том, что люди с ПМО не считают мир искажённым, а осознают, что их восприятие отличается, говорит соавтор исследования Антониу Меллу, когнитивный психолог и нейробиолог из Дартмутского колледжа.

«Многие люди неохотно рассказывают о своих симптомах, опасаясь, что другие сочтут эти искажения признаком психического расстройства», — говорит Брэд Дюшейн, психолог и нейробиолог из Дартмутского колледжа. У многих людей симптомы ПМО исчезают в течение нескольких дней или недель. Но у некоторых, как у Шарры, они могут сохраняться годами.

Исследователи не уверены в причинах возникновения посттравматического миалгического синдрома (ПМО), хотя предполагается, что он вызван проблемами в отделе мозга, отвечающем за обработку изображений лиц. У некоторых пациентов ПМО развивается после инсульта, инфекции, опухоли или черепно-мозговой травмы, в то время как у других — внезапное заболевание, не поддающееся четкому объяснению.

За четыре месяца до появления симптомов Шарра перенёс отравление угарным газом. Более десяти лет назад он получил серьёзную травму головы, упав назад и ударившись головой об пол. Но в его случае, регулировка света на определённый зелёный оттенок позволила ему увидеть своё истинное лицо.

Исследователи надеются, что новая работа поможет врачам точно диагностировать посттравматический миалгический синдром. Они также надеются, что результаты помогут пациентам с этим синдромом чувствовать себя менее одинокими.

Ан Кханг (по данным Смитсоновского института )

Ссылка на источник

Комментарий (0)