Medizinische Nachrichten vom 9. Januar: Risiko einer akuten Pankreatitis und Nierensteinen zum Jahresende

Zum Jahresende, wenn Festivals, Partys und Partnertreffen in rascher Folge stattfinden, sind viele Menschen mit ernsthaften Gesundheitsproblemen konfrontiert, darunter auch akute Pankreatitis.

Akute Pankreatitis durch Alkohol und unregelmäßige Lebensgewohnheiten

Die akute Pankreatitis ist eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die zu einer systemischen Entzündung führt und Störungen vieler Organe wie Herz, Lunge, Leber und Nieren verursacht. In schweren Fällen können zahlreiche Komplikationen wie Atemversagen, Blutgerinnungsstörungen, septischer Schock usw. auftreten.

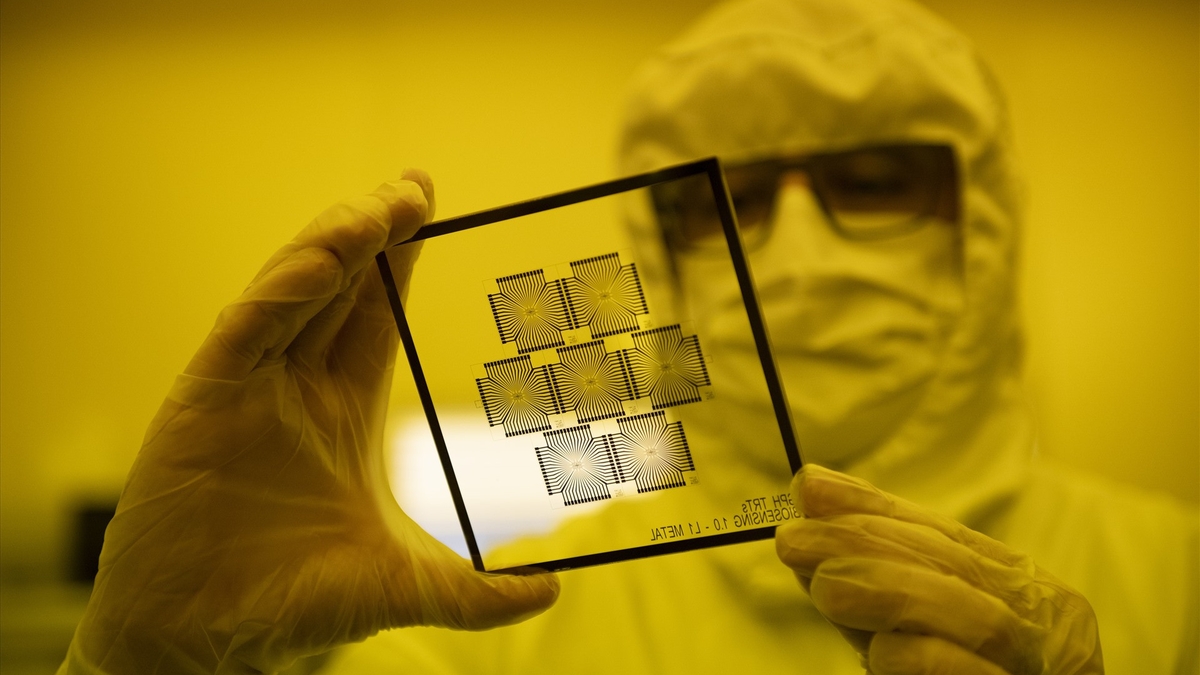

|

| Eine akute Pankreatitis ist eine Erkrankung, die häufig bei Alkoholmissbrauch auftritt. |

Bei einer akuten Pankreatitis gelangen aktivierte Enzyme und Toxine wie Zytokine aus der Bauchspeicheldrüse in die Bauchhöhle und verursachen dort eine Bauchfellentzündung (Peritonitis), einen septischen Schock und können sich auf andere Organe ausbreiten, was zu multiplem Organversagen führen kann. Die Toxine können aus dem Bauchraum über die Lymphgefäße ins Blut aufgenommen werden und dort Blutdruckabfall, eine Sepsis und Schädigungen von Organen außerhalb der Bauchhöhle verursachen.

Weltweit ist Alkohol eine häufige Ursache für Pankreatitis. Akute alkoholische Pankreatitis tritt hauptsächlich bei Männern auf, insbesondere bei Männern mittleren Alters (ab 40 Jahren) mit einer Vorgeschichte von Alkoholmissbrauch (regelmäßigem und starkem Alkoholkonsum).

Zu den ersten Symptomen gehören starke Oberbauchschmerzen, die in den Rücken ausstrahlen können, begleitet von Blähungen und Erbrechen. In leichten Fällen können die Schmerzen leicht und dumpf sein und 2–3 Tage anhalten.

In schweren Fällen verläuft die Krankheit oft akut, mit Symptomen wie starken Schmerzen, stechenden Empfindungen, Bauchaufblähung, Fieber... und in schweren Fällen erhöht sich das Sterberisiko des Patienten um etwa 10-30%.

Seltener verläuft eine Pankreatitis unbemerkt und dauert lange Zeit ohne Symptome wie Bauchschmerzen oder Erbrechen an. Sie wird meist erst diagnostiziert, wenn die Pankreasfunktion beeinträchtigt ist, beispielsweise bei Diabetes, Verdauungsstörungen, Fettstühlen oder Pankreaspseudozysten.

Eine Pankreatitis kann akut oder chronisch mit unterschiedlichem Schweregrad auftreten. Zur Diagnose einer akuten Pankreatitis stützen sich Ärzte häufig auf die klinischen Symptome des Patienten, wie typische Bauchschmerzen, Blähungen und Erbrechen, in Kombination mit erhöhten Werten der Pankreasenzyme im Blut (erhöhte Amylase- und Lipasewerte) oder auf bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Computertomographie des Abdomens.

Neben der sicheren Diagnose einer Pankreatitis sind Blutuntersuchungen erforderlich, um den Schweregrad und die Ursache der Erkrankung im Einzelfall zu bestimmen. Wiederkehrende Episoden akuter Pankreatitis, wie im Fall von Tuyen, erfordern eine detaillierte Untersuchung zur Ursachenfindung.

Wiederkehrende akute Pankreatitis kann zu anhaltender Entzündung führen, die im Laufe der Zeit Veränderungen im Pankreasparenchym wie Pankreasparenchymatrophie, Fibrose, Parenchymverkalkung oder Pankreassteine zur Folge hat und zu einer chronischen Pankreatitis führt.

Die Pankreatitis ist eine schwere Erkrankung, die unbehandelt tödlich verlaufen kann. Wird sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, kann sie zahlreiche Komplikationen nach sich ziehen. Diese Komplikationen beeinträchtigen nicht nur das Leben selbst, sondern auch die Lebensqualität erheblich.

Laut Dr. Dao Tran Tien, stellvertretender Leiter der Abteilung für Gastroenterologie am Tam Anh General Hospital in Hanoi , können bei akuter Pankreatitis akute Komplikationen wie nekrotisierende Pankreatitis, hypovolämischer Schock oder Organversagen wie Nierenversagen, Atemversagen usw. in schweren Fällen auftreten, wodurch sich das Sterberisiko bei den Patienten um 2-10 % erhöht. Schwere Fälle von akuter Pankreatitis müssen nach der Behandlung überwacht und behandelt werden, um ein Fortschreiten zu Pankreaspseudozysten und Pankreasabszessen zu verhindern.

Wiederkehrende, über einen langen Zeitraum fortschreitende oder nicht gründlich behandelte Fälle von Pankreatitis können zu Komplikationen wie chronischer Pankreasinsuffizienz führen, die eine verminderte Produktion von Verdauungsenzymen der Bauchspeicheldrüse zur Folge hat und zu Erschöpfung, Mangelernährung oder einer verminderten endokrinen Pankreasfunktion führt, was wiederum Komplikationen des Diabetes mellitus aufgrund der Bauchspeicheldrüse zur Folge haben kann.

Eine akute Pankreatitis lässt sich am besten verhindern, indem man Faktoren vermeidet, die eine Pankreatitis verursachen oder Risikofaktoren dafür darstellen, wie zum Beispiel die Einschränkung des Alkoholkonsums (der direkte Schäden oder Infektionen verursacht, die die Funktion der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigen), die Vorbeugung von Gallensteinen (Gallengangssteine, Gallenblasensteine) und Diabetes (Menschen mit Diabetes haben ein um 30 % höheres Risiko für eine akute Pankreatitis);

Die Anwendung von Medikamenten, die eine Pankreatitis auslösen können (nichtsteroidale Antirheumatika oder Steroide), sollte eingeschränkt werden. Dyslipidämie (erhöhte Triglyceridwerte bei übergewichtigen Menschen) oder andere endokrine Erkrankungen wie Hyperparathyreoidismus oder Hyperkalzämie sollten behandelt werden. Personen mit einer familiären Vorbelastung für Pankreatitis sollten untersucht werden.

Insbesondere Menschen mit einer Vorgeschichte von Pankreatitis sollten ihren Alkoholkonsum einschränken (reduzieren oder ganz aufhören); vermeiden, zu viel Eiweiß und Fett in einer Mahlzeit zu sich zu nehmen (besonders während Tet), sich ausgewogen ernähren (genügend Wasser trinken, genügend Eiweiß, viel Obst und Gemüse essen), regelmäßig Sport treiben, ein gesundes Gewicht halten (Gewichtsverlust bei Übergewicht kann das Risiko verringern, Fett einschränken); nicht rauchen und sich regelmäßig untersuchen lassen, damit Ärzte ihren Gesundheitszustand überwachen und sie beraten können.

53-jährige Patientin mit großen Korallensteinen, die zu Nierenversagen führten

Frau NTTV, 53 Jahre alt und wohnhaft in Khanh Hoa, litt seit zwei Monaten ohne erkennbare Ursache unter Rücken- und Hüftschmerzen. Die Schmerzen traten häufig beim Bücken oder bei anstrengender Arbeit auf, sodass sie schnell ermüdete und sich zur Linderung auf die rechte Seite legen musste. Zusätzlich bemerkte sie, dass ihr Urin trüb war und unangenehm roch. Besorgt beschloss sie, sich im Krankenhaus untersuchen zu lassen.

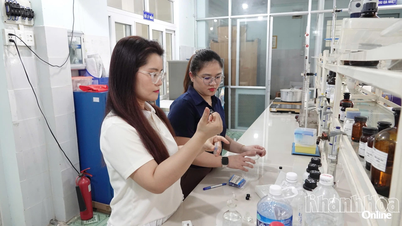

Im Krankenhaus wurde sie von Dr. Nguyen Truong Hoan, Abteilung für Urologie, Zentrum für Urologie - Nephrologie - Andrologie, angewiesen, eine Computertomographie (CT) durchführen zu lassen, um ihren unteren Rückenbereich zu untersuchen.

Die Ergebnisse zeigten, dass ihre linke Niere hydronephrotisch war und einen großen, korallenförmigen Stein aufwies, der aus vier in die Nierenkelche reichenden Ästen bestand. Der Stein hatte eine Größe von bis zu 5–6 cm und nahm etwa ein Drittel des Volumens der linken Niere ein. Zusätzlich litt sie an einer Harnwegsinfektion.

Diese Art von Korallenstein verursacht nicht nur eine Verstopfung der Harnwege, sondern auch eine Hydronephrose, die unbehandelt zu Nierenversagen führen kann. Es handelt sich hier um einen infizierten Korallenstein, eine sehr gefährliche Form von Harnsteinen.

Bei infizierten Korallensteinen ist vor der Operation eine Antibiotikagabe zur Bekämpfung der Infektion erforderlich. Frau V. wurde eine Woche lang mit Antibiotika behandelt, und es wurde eine Urinkultur angelegt, um sicherzustellen, dass die Infektion vollständig abgeklungen war. Wird die Infektion nicht vor der Steinzertrümmerung behandelt, können Bakterien aus dem Stein in die Blutbahn gelangen und lebensbedrohlich werden.

Nachdem die Urinkultur negativ ausgefallen war und sich die Infektion stabilisiert hatte, wurde Frau V. für eine Mini-PCNL eingeplant.

Dies ist die optimale Methode zur Behandlung großer Korallensteine und bietet herausragende Vorteile wie geringere Blutungen, weniger Infektionen an der Operationsstelle und weniger postoperative Schmerzen, wodurch sich die Patienten schneller erholen.

Während der Operation lokalisierten die Ärzte mithilfe von Ultraschall und einem C-Bogen-Röntgengerät den Stein präzise. Anschließend schufen sie einen kleinen, weniger als 1 cm tiefen Zugang zur Hautoberfläche in der linken Flanke bis ins Nierenbecken. Der Stein wurde dann mit einem Hochleistungslaser in kleine Stücke zerkleinert und abgesaugt.

Nach etwa 180 Minuten war der gesamte Korallenstein aus Frau V.s linker Niere entfernt. Bereits einen Tag nach der Operation erholte sich Frau V. schnell, war schmerzfrei und konnte wieder normal essen und sich bewegen. Eine Woche später zeigte die Ultraschalluntersuchung, dass ihre linke Niere vollständig steinfrei war.

Korallensteine machen zwar nur etwa 10–15 % aller Harnsteine aus, sind aber die gefährlichste Steinart. Sie entstehen häufig im Rahmen von Harnwegsinfektionen und können leicht zu Hydronephrose, Harnwegsverstopfung und Nierenfunktionsstörungen führen. Unbehandelt können Korallensteine Nierenbeckenentzündungen, Pyelonephritis, Nierenversagen und sogar lebensbedrohliche Blutvergiftungen verursachen.

Korallensteine entwickeln sich oft unbemerkt, mit wenigen oder nur wenigen Symptomen wie Rückenschmerzen, trübem Urin, Müdigkeit usw. Daher empfiehlt Dr. Hoan Menschen mit einer Vorgeschichte von Nierensteinen, insbesondere Korallensteinen, proaktiv regelmäßige Gesundheitschecks alle 6-12 Monate durchführen zu lassen, um Nierensteine frühzeitig zu erkennen, wenn sie klein sind und mit weniger invasiven Methoden wie Medikamenten oder extrakorporaler Lithotripsie behandelt werden können.

Dank der perkutanen endoskopischen Lithotripsie (Mini-PCNL) konnten Frau V. ihre Korallensteine in der Niere sicher und effektiv behandeln lassen. Dies ist ein typisches Beispiel dafür, dass die Früherkennung und Behandlung von Nierensteinen Patienten helfen kann, gefährliche Komplikationen zu vermeiden und sich schnell zu erholen.

Genmutation verursacht Herzinsuffizienz nach der Geburt bei Müttern

Frau Nhi, 41 Jahre alt, durchlebte eine schwere Zeit, nachdem sie plötzlich über 10 kg zugenommen hatte, ihre Beine geschwollen waren und sie selbst bei alltäglichen Aktivitäten Atembeschwerden hatte. Nach einer Untersuchung wurde bei ihr eine schwere Herzinsuffizienz aufgrund einer peripartalen Kardiomyopathie diagnostiziert.

Vor zehn Jahren, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter, traten bei Nhi Symptome wie Müdigkeit, Atemnot und geschwollene Beine auf. Zunächst wurde eine Herzinsuffizienz unbekannter Ursache diagnostiziert und sie wurde gemäß den ärztlichen Anweisungen behandelt. Nach einiger Zeit ging es ihr besser, sie lebte und arbeitete wieder normal, setzte jedoch eigenmächtig ihre Medikamente ab und nahm keine Nachsorgetermine mehr wahr.

Anfang 2024 traten Frau Nhis Symptome erneut stark auf. Sie klagte über nächtliche Atembeschwerden, Kurzatmigkeit beim Gehen und bei körperlicher Anstrengung sowie über eine rasche Gewichtszunahme (12 kg in weniger als einem Monat). Daraufhin beschloss sie, sich in einem großen Krankenhaus untersuchen zu lassen.

MSc. Do Thi Hoai Tho von der Herzinsuffizienz-Klinik des Herz-Kreislauf-Zentrums sagte, dass Frau Nhi mit Schwellungen im Gesicht und in den Beinen, Müdigkeit und starker Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Echokardiographie zeigte eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) von nur 13 % (normal > 50 %), was auf eine schwere Herzinsuffizienz hindeutet. Die Koronarangiographie ergab keine Hinweise auf eine Obstruktion, die kardiale MRT zeigte jedoch Anzeichen einer dilatativen Kardiomyopathie.

Gentests ergaben, dass Nhi eine Mutation im TTN-Gen trägt. Diese Mutation ist vermutlich für etwa 20 % der familiären Fälle von dilatativer Kardiomyopathie verantwortlich. Frauen mit der TTN-Genmutation, die schwanger werden und ein Kind gebären, haben ein erhöhtes Risiko, eine peripartale Kardiomyopathie, eine Form der dilatativen Kardiomyopathie, zu entwickeln.

Die peripartale Kardiomyopathie ist eine seltene Erkrankung, die in den letzten Schwangerschaftsmonaten und bis zu fünf Monate nach der Geburt auftritt. Sie führt zu einer Schwächung der Kontraktionsfähigkeit des Herzens und kann Herzinsuffizienz verursachen. Besonders häufig ist sie bei Frauen über 30 Jahren und kann durch verschiedene Faktoren bedingt sein, darunter hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft, virale Myokarditis und genetische Mutationen.

Bei ihrer Einlieferung musste Frau Nhi aufgrund einer schweren Herzinsuffizienz Sauerstoff erhalten und bettlägerig bleiben. Nach der Untersuchung und Feststellung der Ursache verordnete der Arzt eine Behandlung mit Diuretika in Kombination mit der Standardmedikation gegen Herzinsuffizienz. Nach etwas mehr als einer Woche Behandlung zeigten sich deutliche Verbesserungen bei Frau Nhi, wie z. B. eine Linderung der Atemnot und des Ödems; sie hatte außerdem 3 kg abgenommen.

Frau Nhi bat daraufhin um Entlassung aus dem Krankenhaus zur ambulanten Weiterbehandlung und Überwachung zu Hause. Nur eine Woche später wurde sie jedoch mit verstärkten Ödemen und schwerer Atemnot erneut stationär aufgenommen. Ihre linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) betrug lediglich 15 %, und ihre Diuretikaresistenz zwang den Arzt, die Therapie anzupassen. Die Ärzte kombinierten weiterhin orale und intravenöse Diuretika mit den Standardmedikamenten gegen Herzinsuffizienz.

Nach zehn Behandlungstagen stabilisierte sich Frau Nhis Zustand allmählich, und sie wurde mit genauen Anweisungen zur Medikamenteneinnahme, zur Überwachung ihres Gesundheitszustandes zu Hause und zur Durchführung leichter Übungen aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach über neun Monaten Behandlung musste Frau Nhi nicht mehr ins Krankenhaus. Ihre Herzfunktion hat sich deutlich verbessert: Die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) ist auf 47 % gestiegen, sie hat insgesamt 10 kg abgenommen, Ödeme und Atemnot sind verschwunden. Sie konnte wieder arbeiten gehen und sich um ihre Familie kümmern.

MSc. Dinh Vu Phuong Thao, Herzinsuffizienz-Klinik, Herz-Kreislauf-Zentrum, sagte, dass mehr als 50 % der Patientinnen mit peripartaler Kardiomyopathie sich erholen und innerhalb von 6 Monaten nach der Behandlung wieder eine normale Herzfunktion erreichen können.

Nhis Fall ist jedoch besonders, da sie seit zehn Jahren an Herzinsuffizienz leidet, ohne dass diese rechtzeitig diagnostiziert und behandelt wurde. Dadurch hat sich die Krankheit verschlimmert, was die Heilungschancen verringert.

Die peripartale Kardiomyopathie hat viele Risikofaktoren, darunter Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht oder Adipositas vor der Schwangerschaft, eine Erstschwangerschaft, Zwillings- oder Drillingsschwangerschaften sowie viele schwangerschaftsbedingte Faktoren. Frauen, die in früheren Schwangerschaften eine peripartale Kardiomyopathie hatten, sollten Vorsicht walten lassen und vor einer erneuten Schwangerschaft ihren Arzt konsultieren.

Um das Risiko einer peripartalen Kardiomyopathie zu verringern, müssen Frauen auf eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit achten: sich gesund ernähren, regelmäßig Sport treiben, nicht rauchen, Alkohol nur in Maßen konsumieren, das Gewicht und zugrunde liegende Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck kontrollieren.

Experten empfehlen, dass Frauen, die in einer früheren Schwangerschaft eine Herzinsuffizienz hatten, sich von ihrem Arzt untersuchen lassen und sich über die Vorbeugung von Herzerkrankungen in zukünftigen Schwangerschaften beraten lassen.

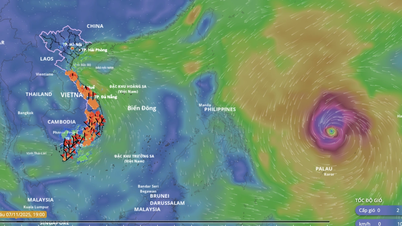

![[Foto] Da Nang: Hunderte Menschen helfen nach Sturm Nr. 13 bei der Reinigung einer wichtigen Touristenroute.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

Kommentar (0)