|

Im Kontext einer zunehmend stärkeren globalen Integration spiegelt die japanische Mannschaft nicht nur den Fortschritt im Fußball wider, sondern dient auch als Modell für gesellschaftlichen Wandel. Die Entwicklung dieser Nationalmannschaft ist ein Beweis für einen langen Prozess der Professionalisierung und kulturellen Integration, bei dem die wachsende Zahl der „Haafu“-Gemeinschaften (Japaner mit einem nicht-japanischen Elternteil), die Sport treiben, insbesondere Fußball, eine wichtige Rolle spielt.

Der Wendepunkt

Japan hat seit der ersten WM-Teilnahme im Jahr 1998 eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Bisher hat das Land an sieben Weltmeisterschaften teilgenommen, und dieses Mal sicherte der 2:0-Sieg über Bahrain am 20. März dem Team offiziell die Eintrittskarte für die WM 2026 in drei Ländern: den USA, Kanada und Mexiko. Damit ist dies die achte aufeinanderfolgende Teilnahme der „Samurai Blue“.

Dies ist eine beeindruckende Leistung und zeigt das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung des japanischen Fußballs, vom Aufbau der Infrastruktur über die Ausbildung talentierter Spieler bis hin zur Teilnahme an den größten Turnieren der Welt. Die japanische Mannschaft beweist nicht nur ihren starken Aufstieg im Fußball, sondern ist auch ein typisches Bild des sozialen Wandels im Land.

Zu ihrem Kader gehören zahlreiche „Haafu“-Spieler, eine neue Generation von Spielern mit unterschiedlichen kulturellen Merkmalen und Hintergründen. „Die Spieler mögen aus unterschiedlichen Verhältnissen stammen, aber das Wichtigste ist, dass sie alle für Japan spielen und gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten, die besten Spieler der Welt zu werden“, sagte Japans Cheftrainer Hajime Moriyasu.

Diese Anteile spiegeln die Integration und Akzeptanz der japanischen Gesellschaft gegenüber Menschen unterschiedlicher Herkunft wider. Die „Haafu“-Gemeinschaft ist im japanischen Sport immer häufiger anzutreffen, nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen Sportarten wie Tennis (Naomi Osaka) und Basketball (Rui Hachimura).

|

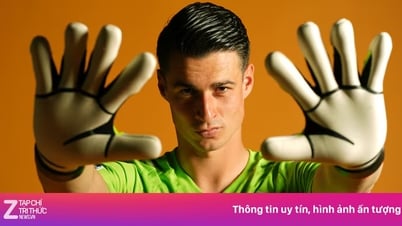

Das japanische Team hat gerade ein Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 gewonnen. |

Auf dem Spielfeld ist das Auftauchen von Spielern mit ausländischem Hintergrund eines der deutlichsten Zeichen des Wandels. Diese Spieler beweisen nicht nur Talent, sondern tragen auch dazu bei, die öffentliche Wahrnehmung kultureller Vielfalt zu verändern. Dies ist eine natürliche Entwicklung, da Japan mit der Ankunft zahlreicher Einwanderergruppen aus Brasilien, Peru, Südostasien und Afrika eine zunehmend globale Gesellschaft wird.

Einer der Hauptgründe, warum Fußball für Einwanderer- und Haafu-Kinder so beliebt und zugänglich ist, ist die einfache Teilnahme. Laut dem Soziologen Lawrence Yoshitaka Shimoji benötigt man zum Fußballspielen lediglich einen Ball. Das macht es Kindern aus Einwandererfamilien, darunter auch Haafu-Kindern, leichter, Fußball zu spielen, als andere Sportarten wie Baseball, die hohe Investitionen in die Ausrüstung erfordern.

In den letzten Jahren hat sich die Spielerentwicklung im japanischen Fußball dramatisch verändert. Eingebürgerte Spieler aus Brasilien, dem Land mit der größten japanischen Community, haben seit den 1960er Jahren maßgeblich zur Entwicklung des japanischen Fußballs beigetragen. Nelson Yoshimura, ein eingebürgerter japanischer Spieler brasilianischer Herkunft, war einer der Pioniere bei der Schaffung des Fundaments für später eingebürgerte Spieler.

Auch der japanische Fußball hatte einige große Namen zu bieten, wie etwa Rui Ramos und Wagner Lopes, zwei brasilianische Spieler, die bei der Weltmeisterschaft für die japanische Nationalmannschaft spielten. Seitdem sind eingebürgerte Spieler ein fester Bestandteil der japanischen Fußballgeschichte und haben dazu beigetragen, die japanische Nationalmannschaft auf die Weltbühne zu bringen.

Als eines der vielfältigsten Teams der Welt hat die japanische Nationalmannschaft im Laufe der Jahre einen Anstieg an „Haafu“-Spielern erlebt. Ein Paradebeispiel dafür ist die Präsenz von Spielern gemischter Herkunft in den Kadern der letzten Weltmeisterschaften.

Mehrere „Haafu“-Spieler haben in der Nationalmannschaft gespielt, darunter Torhüter Zion Suzuki und Leo Brian Kokubo, die bei internationalen Turnieren gute Leistungen gezeigt haben.

|

Das japanische Team ist jetzt anders. |

Das Aufkommen dieser „Haafu“-Spieler spiegelt einen Wandel in der japanischen Gesellschaft wider. Immer mehr Kinder werden in Japan geboren und wachsen dort mit nicht-japanischen Eltern auf. Studien zufolge ist der Anteil der Kinder mit mindestens einem nicht-japanischen Elternteil im Laufe der Jahre deutlich gestiegen. Dies spiegelt die Entwicklung der japanischen Gesellschaft hin zu Offenheit und Akzeptanz kultureller Vielfalt wider.

Probleme

Allerdings lief nicht alles reibungslos. Zwar hat sich im japanischen Fußball bei der Integration der „Haafu“-Spieler einiges getan, doch Probleme mit Rassismus und Diskriminierung bestehen weiterhin.

„Haafu“-Spieler, insbesondere diejenigen schwarzer Abstammung, sind in den sozialen Medien und im Alltag immer noch rassistischen Kommentaren ausgesetzt.

Der japanische Torhüter Zion Suzuki sprach über seine Erfahrungen mit Rassismus in seiner Kindheit und forderte seine Fans auf, nach Spielen keine rassistischen Botschaften mehr zu verschicken. Geschichten wie diese zeigen, dass Japan, eine sich langsam verändernde und offenere Gesellschaft, noch einen langen Weg vor sich hat, um eine vollständige Akzeptanz zu erreichen.

Die Veränderungen in den japanischen Mannschaften und der Gesellschaft sind ein deutlicher Beweis für kulturelle Integration und Vielfalt. Die „Haafu“-Spieler repräsentieren Japan nicht nur auf der internationalen Bühne, sondern sind auch Vorbilder für eine Gesellschaft, die sich verändert und offener wird.

Für Japan wäre die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 nicht nur im Hinblick auf sportliche Erfolge ein Meilenstein, sondern auch im Hinblick auf Fortschritte bei der Akzeptanz und Achtung kultureller Vielfalt.

Während sich die „Samurai Blue“ auf die große Herausforderung der Weltmeisterschaft 2026 vorbereiten, tragen sie nicht nur die Träume von Millionen Japanern in sich, sondern vermitteln auch das Bild eines Landes, das sich multikulturellen Werten öffnet und einer Generation japanischer Spieler und Fans eine vielversprechende Zukunft ermöglicht.

![[Foto] Abschluss des 1. Kongresses der Parteidelegierten der zentralen Parteiagenturen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/24/b419f67738854f85bad6dbefa40f3040)

![[Foto] Chefredakteur der Nhan Dan Zeitung Le Quoc Minh empfing die Arbeitsdelegation der Pasaxon Zeitung](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/da79369d8d2849318c3fe8e792f4ce16)

![[Foto] Feierliche Eröffnung des 1. Kongresses der Parteidelegierten der zentralen Parteiagenturen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/24/82a89e250d4d43cbb6fcb312f21c5dd4)

Kommentar (0)