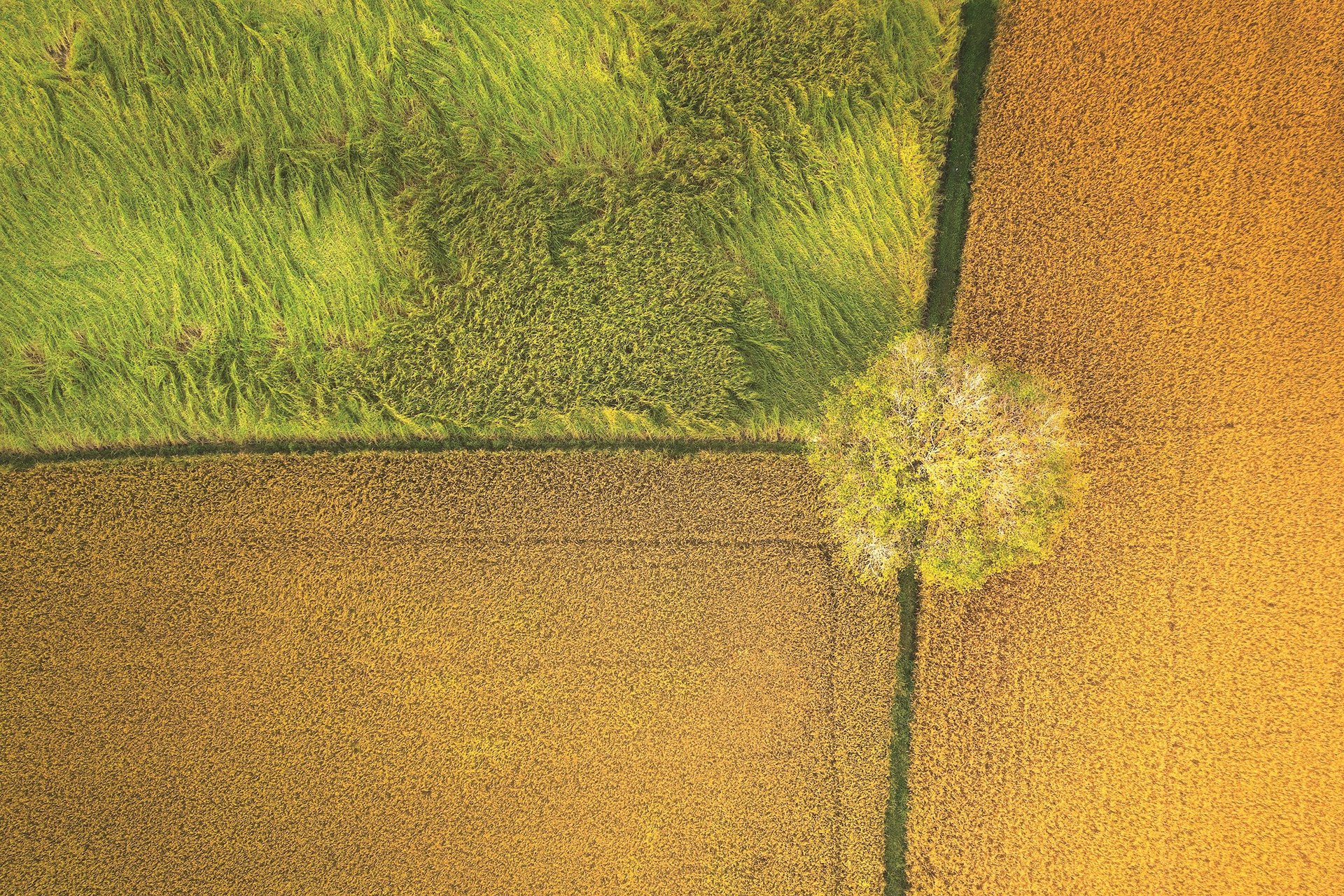

Mirar nuestro país con los ojos de un águila, ¿no es fascinante? Asentiste con la cabeza y dijiste: «Además, las fotografías aéreas nos hacen darnos cuenta de lo pequeñas que son las cosas en esta tierra, como los juguetes de los niños. Incluso nosotros (recorres con el dedo la calle abarrotada en la gran fotografía que cuelga en el centro de la habitación) somos como hormigas. Ver lo pequeños que somos tiene sus ventajas».

Dijiste eso por una razón.

Fuimos juntas a un café y mi amiga me contó sobre un viaje a su pueblo natal a principios de este año. En el momento en que reconoció la casa donde vivía por la ventanilla del avión, poco más de diez minutos antes de aterrizar, pensó: "¿Dónde está el destino?".

O quizás sea el espíritu de tu padre a tu lado, el que te inspiró a sentarte junto a la ventana, el que despejó las nubes para que pudieras ver y localizar la casa, gracias a la cercana torre de agua de Thuy Van y al promontorio que sobresale en la confluencia del río. Lo reconoces al instante, aunque las tejas han cambiado de color, se han añadido algunas dependencias en la parte trasera y los árboles del jardín han crecido más.

Ese es tu cerebro científico visualizando las cosas basándose en proporciones, pero todo lo que está debajo es como un juguete humilde; incluso la imponente torre de agua que usabas como punto de referencia para encontrar el camino a casa cuando te ibas de viaje lejos ahora se reduce a poco más de un palmo. En ese momento, fijas la mirada en la casa y el jardín, asimilando su patética pequeñez, pensando en ti mismo, en la batalla que estás a punto de enfrentar, en cómo asestar golpes sorpresa para asegurar la victoria.

Apenas minutos antes, cuando la tripulación anunció que el avión aterrizaría en diez minutos, aún estabas revisando tus documentos, calculando la cita de tu abogado, murmurando argumentos persuasivos, imaginando qué diría tu oponente y cómo responderías. Visitar la tumba de tu padre era un último recurso, antes de irte con tu herencia. Dos días y medio en el lugar donde pasaste tu infancia, tú y tus medio hermanos probablemente ni siquiera pudieron compartir una comida, debido a la animosidad mutua. Pensaban que era absurdo que no hubieras estado cerca de tu padre ni lo hubieras cuidado durante veintisiete años, y ahora aparecías exigiendo una parte de la herencia, como si se la arrebataras a alguien.

Recuerdas el arduo trabajo de tu madre en vida, cómo construyó la casa ella sola en un pequeño terreno donde solo había espacio para un jardín donde cultivar verdolaga, y cómo ahorró para comprar más terreno y convertirlo en un huerto. Su familia no podía disfrutar de su riqueza en paz. Nadie estaba dispuesto a ceder, y cuando sus puntos de vista chocaron, no tuvieron más remedio que enfrentarse en los tribunales.

Pero en el momento en que miras esa fortuna desde arriba, su insignificancia te hace pensar que incluso un solo corte con un cuchillo la haría añicos, nada más. Los recuerdos te transportan de repente al viaje en tren que tu padre te llevó a vivir con tu abuela, antes de volver a casarse con una bibliotecaria que más tarde le dio tres hijas más.

Los dos amigos compraron asientos mullidos, hablando con moderación, con el corazón lleno de emociones antes de separarse, sabiendo que después de este viaje en tren, sus sentimientos mutuos nunca volverían a ser los mismos. Ambos intentaron encogerse lo más posible, hundiéndose en sus asientos, pero no pudieron evitar la charla a su alrededor.

Una familia de siete miembros, bastante ruidosa, compartía el mismo compartimento, aparentemente en plena mudanza. Sus pertenencias se desbordaban de los sacos, algunas abultadas, otras metidas en bolsas de plástico. El niño pequeño se preguntaba con ansiedad si su gallina, enviada en la bodega, estaría bien. La anciana se preocupaba por su sillón, con las patas ya sueltas, temiendo que se rompiera por completo después de esta dura experiencia. Una niña gimoteaba, sin saber dónde había ido a parar su muñeca. "¿Te acordaste de traer la lámpara para el altar?", se preguntaban de repente a lo largo de las vías del tren bañadas por el sol.

Luego, aún con voz potente, hablaron de su nueva casa: cómo dividir las habitaciones, quién dormiría con quién, dónde colocar el altar, si la cocina debía estar orientada al este o al sur para ser auspiciosa según su año de nacimiento. Lamentaron que su vieja casa probablemente sería demolida pronto, antes de que se construyera el camino que conducía al nuevo puente, diciendo: «Cuando la construyeron, limpié cada ladrillo; al recordarlo ahora, es muy triste».

Alrededor del mediodía, el tren pasó por un cementerio que se extendía sobre arena blanca. El hombre mayor de la familia miró hacia afuera y dijo: «Pronto yaceré pulcramente en una de estas tumbas, y ustedes también. Miren». Los pasajeros de la cabina volvieron a mirar hacia el mismo lugar, solo que esta vez no hubo exclamaciones de asombro ni admiración como al pasar junto a los rebaños de ovejas, los campos de pitahaya o la montaña escarpada. Ante las filas y filas de tumbas, todos guardaron silencio.

“Y veintitantos años después, recuerdo ese detalle con mucha claridad. Cuando miré las casas desordenadas en el suelo —dijiste, moviendo la mano por la mesa para crear un desagüe para el charco de agua en el fondo de tu taza de café—, de repente me vino a la cabeza una idea bastante absurda: que las casas de allí abajo eran del mismo tamaño y material que las tumbas que vi desde el tren cuando tenía trece años”.

Una llamada interrumpió la conversación; ese día, ni siquiera escuché el final antes de que tuvieras que irte. Mientras esperabas el coche para que te recogiera, te dije que tenía muchísima curiosidad por el final: qué hay de la herencia, lo intenso que fue el conflicto entre tus medio hermanos, quién ganó y quién perdió en esa batalla. Te reíste y dijiste: «Imagínate un final feliz, pero esa satisfacción no se trata de quién recibe cuánto».

[anuncio_2]

Fuente

Kommentar (0)