Les recherches visant à décrypter la morphologie architecturale des anciens palais de la citadelle impériale de Thang Long en général, et du palais de Kinh Thien en particulier, constituent un problème extrêmement difficile – un véritable défi pour les scientifiques , en raison du manque de sources documentaires.

Ces dernières années, grâce à des sources archéologiques et historiques et à des recherches comparatives avec l'architecture des palais anciens d'Asie de l'Est, l'équipe de recherche de l'Institut de recherche de la Citadelle impériale, dirigée par le professeur associé Bui Minh Tri, a réussi à déchiffrer et à reconstituer la forme architecturale des palais des dynasties Ly et Tran (2016-2020) et, plus récemment, du palais Kinh Thien (2020-2021). Bien qu'il ne s'agisse que de résultats préliminaires, ils offrent des perspectives convaincantes, car ils reposent sur de nombreuses bases scientifiques fiables et rigoureuses. Ils nous permettent ainsi de mieux appréhender la beauté unique de l'architecture du palais impérial de Thang Long, en soulignant ses similitudes et ses différences avec l'architecture palatiale vietnamienne dans l'histoire de l'architecture des palais anciens d'Asie de l'Est.

Image du palais Long Thien de la dynastie Nguyen, construit sur les fondations du palais Kinh Thien de la dynastie Le ancienne, prise par les Français en 1886 (Source : EFEO)

Escaliers en pierre du palais Kinh Thien, début de la dynastie Lê, dans l'actuelle citadelle de Hanoï . Source : Bui Minh Tri

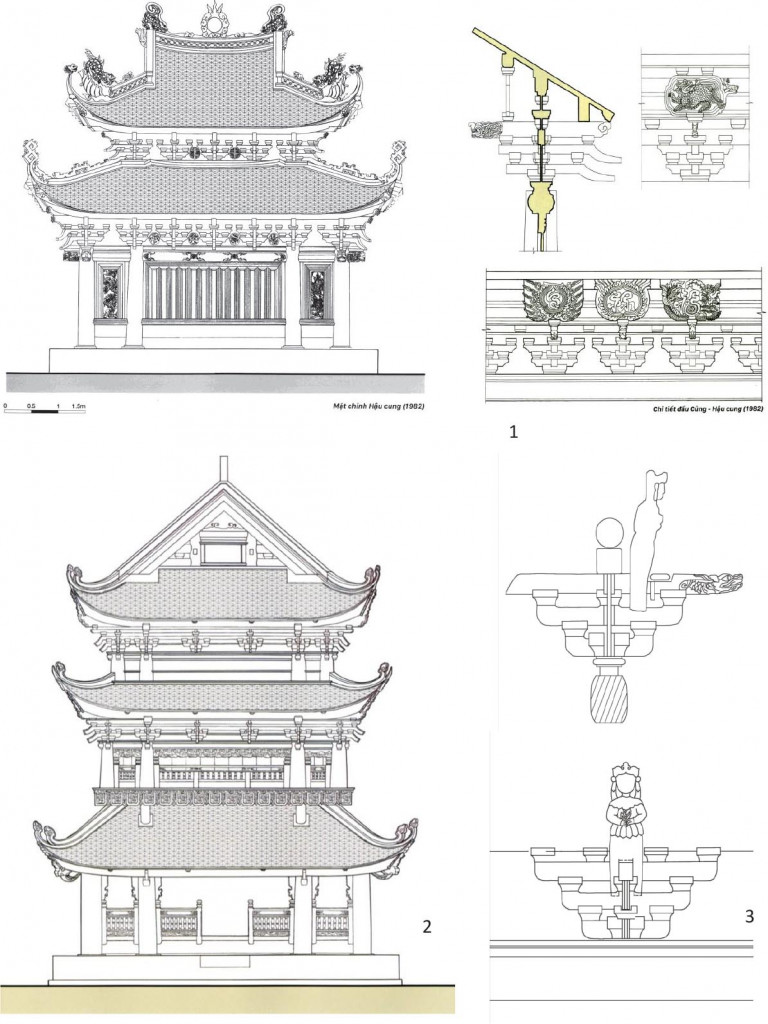

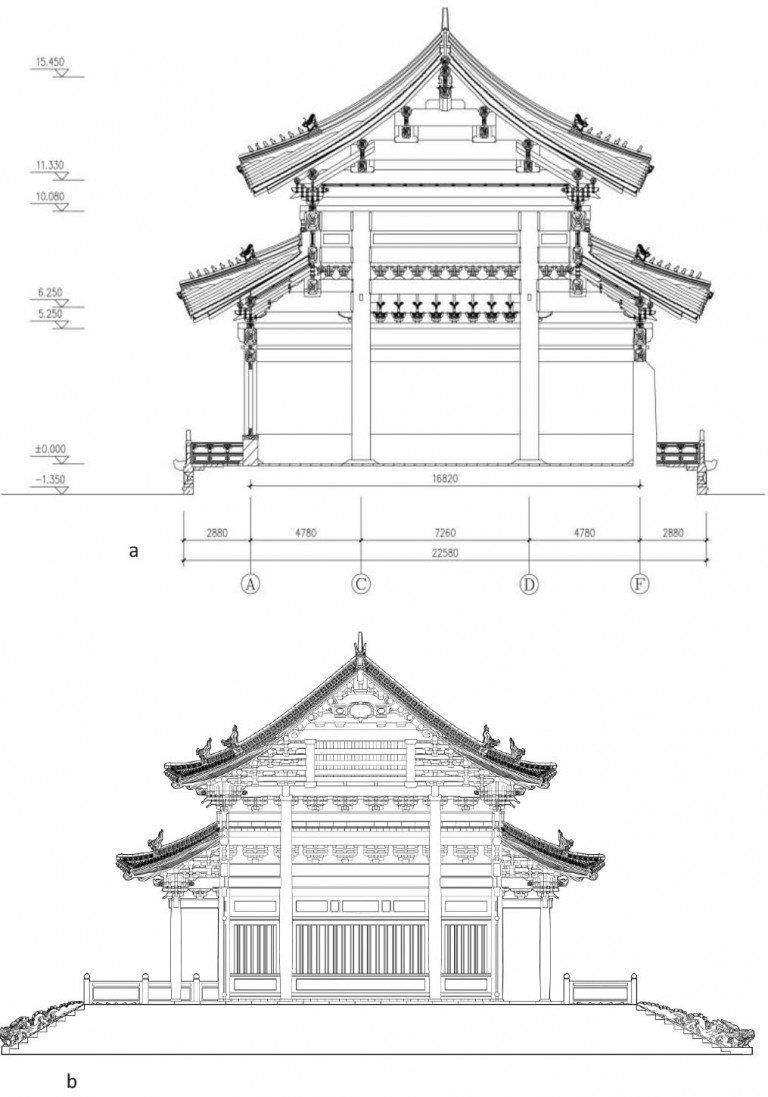

Partie 1 : Structure en bois et forme du cadre supportant le télescope électrique de toit

Introduction : Le palais Kinh Thien était le palais de la cour situé au cœur de la Cité interdite de la capitale de Thang Long, au début de la dynastie Lê. Il fut construit par le roi Lê Thaï Tô en 1428 après sa victoire sur l'armée Ming (1407-1427), son accession au trône et la reconstruction de Thang Long. Selon les archives officielles, le palais fut réparé et reconstruit en 1465 et 1467 et fut utilisé pendant une longue période sous trois dynasties : Lê So (1428-1527), Mac (1527-1593) et Lê Trung Hung (1593-1789) (Annales complètes du Daï Viet, 2011). Après plus de 388 ans d'existence, le palais Kinh Thien fut entièrement détruit en 1816 lorsque la dynastie Nguyen (1802-1945) fit construire le palais Hanh Cung à son emplacement (voir figure 1). De la splendeur passée du palais Kinh Thien subsistent aujourd'hui les marches de pierre sculptées de dragons, au cœur du site historique de la citadelle impériale de Thang Long (Hanoï) (voir figure 2). L'ensemble des vestiges architecturaux du palais, des pavillons, des pagodes et des maisons communales de l'ancienne citadelle impériale de Thang Long sont enfouis sous terre. Faute de documents historiques, de photographies ou de dessins décrivant l'architecture du bâtiment principal, nous ignorons tout de l'apparence, des dimensions et du style architectural du palais Kinh Thien. Par conséquent, les recherches nécessaires à sa restauration, pourtant cruciale pour l'histoire de la capitale de Thang Long, se heurtent à d'importantes difficultés en raison du manque de sources documentaires.

Vestiges architecturaux des fondations de piliers du début de la dynastie Le, sur le côté est du palais Kinh Thien (Source : Bui Minh Tri)

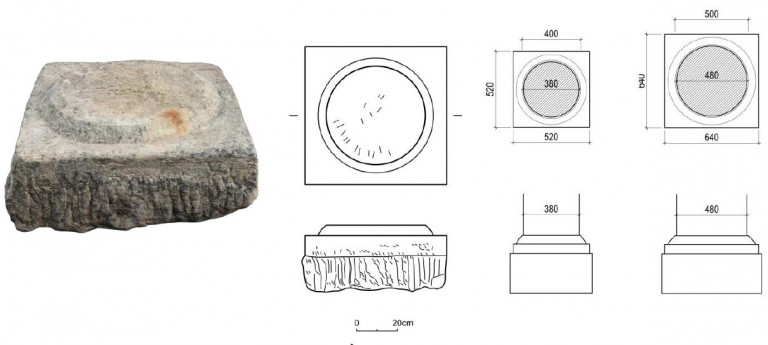

Base de pilier en pierre du début de la dynastie Le trouvée à la citadelle impériale de Thang Long (Source : Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc).

Afin d'établir une base scientifique pour l'étude globale du palais Kinh Thien, et plus particulièrement pour celle de sa restauration, des dizaines de fouilles archéologiques ont été menées aux alentours du palais depuis 2011. Les résultats de ces fouilles et recherches archéologiques menées au cours des dix dernières années ont permis de nombreuses découvertes précieuses, apportant des preuves scientifiques plus fiables pour la compréhension de l'espace du palais Kinh Thien et de son architecture au début de la dynastie Lê, notamment du hall principal de la Cité interdite de Thang Long (Tong Trung Tin, 2022). Les ouvrages historiques et les documents écrits relatant la construction du palais impérial de Thang Long au début de la dynastie Lê sont extrêmement rares et peu précis. Par conséquent, les sources archéologiques mentionnées ci-dessus constituent la base scientifique la plus importante et la plus fiable pour l'étude de l'architecture des palais vietnamiens au début de la dynastie Lê. À la lumière de ces sources, l'architecture palatiale de la citadelle impériale de Thang Long est progressivement redécouverte grâce à la science, par le biais de recherches universitaires visant à décrypter les mystères des formes architecturales.

Architecture à murs croisés dans le nord du Vietnam – 1 : Pagode Bui Ke (Hanoï) ; 2 : Pagode Keo ( Thai Binh ) ; 3 : Maison communautaire Tay Dang (Hanoï) (Source : Institut pour la conservation des monuments, 2017 (1,2) ; Institut d'études des citadelles impériales (3).

La recherche sur le décryptage de la morphologie architecturale, c'est-à-dire la recherche sur le décryptage du style architectural, s'appuie fondamentalement sur l'analyse des sources archéologiques mises au jour sur le site du palais de Kinh Thien. Cette analyse, combinée aux documents historiques et aux résultats de recherches comparatives avec l'architecture traditionnelle existante et l'architecture palatiale ancienne d'Asie orientale, constitue un élément essentiel de cette approche. L'analyse du plan de fondation, de la charpente et de la toiture est primordiale. En d'autres termes, il est nécessaire d'étudier et de décrypter le type architectural et la structure de l'ossature, en se basant sur l'étude des fondations (ou plan architectural) et des matériaux, notamment les éléments en bois, utilisés pour la construction. Cette analyse permet de comprendre les caractéristiques et le style architectural du palais. S’appuyant sur les dessins, maquettes et résultats de recherches analysant les types et fonctions des structures en bois et des tuiles mises au jour sur le site, et combinant une étude comparative avec l’architecture traditionnelle encore présente aujourd’hui au Nord-Vietnam et l’architecture palatiale ancienne d’Asie de l’Est, notamment celle du début de la dynastie Ming (à travers les documents du Doanh Tao Phap Thuc et les fouilles menées sur les vestiges de palais de la Cité interdite de Pékin (Chine), de Changdeokung (Corée) et de Nara (Heijö, Japon)), cet article présente les résultats d’une recherche visant à décrypter et à restaurer la forme architecturale du palais du début de la dynastie Lê, à travers l’exemple du palais Kinh Thien. Cette étude constitue également un point de départ pour orienter la recherche universitaire internationale sur l’histoire de l’architecture palatiale vietnamienne dans le contexte de l’histoire de l’architecture palatiale ancienne d’Asie de l’Est.

Image d'une citadelle à deux étages peinte sur des céramiques vietnamiennes exportées, début de la dynastie Le, XVe siècle (Source : Bui Minh Tri)

1. Structures en bois et analyse de la charpente de la toiture. La citadelle impériale de Thang Long est un site archéologique renommé du Vietnam, située au cœur de Hanoï. Des fouilles d'envergure ont été menées entre 2002 et 2004, puis entre 2008 et 2009, et enfin entre 2012 et 2014, notamment aux emplacements suivants : 18 rue Hoang Dieu, zone de construction du bâtiment de l'Assemblée nationale, et 62-64 rue Tran Phu. Ces fouilles ont mis au jour de nombreux vestiges de fondations d'ouvrages architecturaux en bois, ainsi que divers types de reliques datant de différentes périodes, imbriquées de manière complexe, allant des périodes Dai La, Dinh-Tien Le, Ly, Tran, Le So, Mac et Le Trung Hung (du VIIe-IXe siècle au XVIIe-XVIIIe siècle). Ces découvertes majeures témoignent de l'existence continue et durable de la citadelle de Thang Long pendant plus de mille ans (Bui Minh Tri - Tong Trung Tin, 2010 ; Bui Minh Tri, 2016). Grâce à ces importantes découvertes archéologiques, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010.

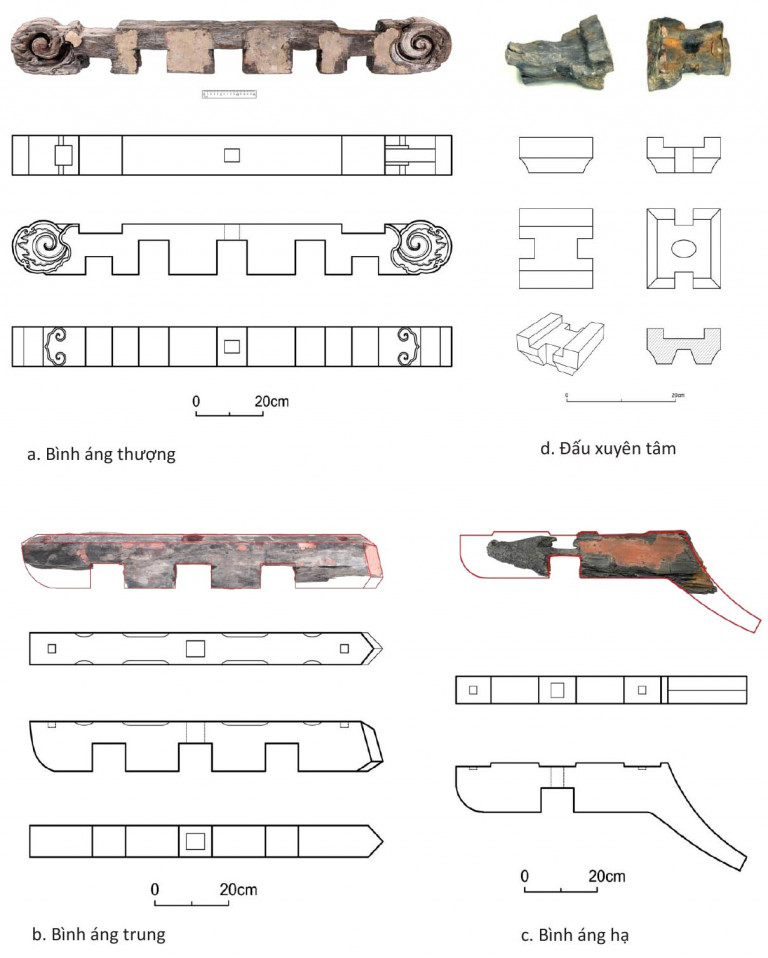

Divers types de vases et de vases en bois datant du début de la dynastie Le ont été découverts sur le site archéologique de la citadelle impériale de Thang Long (Source : Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc).

Des découvertes archéologiques souterraines ont confirmé que l'architecture du palais impérial de Thang Long était entièrement en bois, avec une charpente porteuse en bois et des toitures recouvertes de tuiles typiques (Bui Minh Tri - Tong Trung Tin, 2010 ; Bui Minh Tri, 2016). Sur le site du palais de 18 Hoang Dieu et dans l'enceinte du palais de Kinh Thien, outre les vestiges des fondations de l'époque de Le So, solidement renforcées par des fragments de briques et de tuiles, les fouilles ont mis au jour de nombreux socles en pierre soutenant les colonnes en bois (voir figures 3 et 4). Bien que de dimensions variées, ces socles sont tous en calcaire blanc opaque et de forme relativement uniforme. Sans ornementation, ils présentent une base carrée, un corps trapézoïdal arrondi et une hauteur de 5 à 8 cm supérieure à celle d'une base carrée standard. Leur surface plane permet de conclure qu'il s'agit de socles supportant des colonnes en bois rondes. Autrement dit, les colonnes en bois de l'architecture palatiale du début de la dynastie Lê étaient généralement des colonnes rondes. Leurs bases présentaient des dimensions variées : les plus petites avaient un diamètre de 38 à 48 cm, les plus grandes de 50 à 60 cm, et il existait également des modèles plus grands, avec un diamètre supérieur à 70 cm, mais ils étaient très rares. On peut donc supposer que les petites bases utilisées pour soutenir les colonnes du porche et les colonnes elles-mêmes avaient un diamètre moyen d'environ 36 à 46 cm ; les plus grandes, quant à elles, servaient à soutenir les colonnes en bois à l'intérieur des maisons, également appelées colonnes principales, et ces dernières avaient un diamètre moyen d'environ 48 à 58 cm.

Recherches sur la reconstruction de la structure fortifiée du début de la dynastie Le, basées sur les documents relatifs à la structure en bois mis au jour sur le site archéologique de la citadelle impériale de Thang Long (Source : Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc)

Dans la fosse de fouilles située à l'est du palais Kinh Thien, en 2018, une colonne en bois laqué rouge de 228 cm de haut et de 38 cm de diamètre à la base a été mise au jour. Sa base correspond au type de socle en pierre soutenant la colonne du porche mentionné précédemment. Il est à noter que de nombreux éléments en bois de la charpente de toiture ont également été découverts dans les fosses de fouilles de cette zone. L'étude de ces éléments et la comparaison d'échantillons de bois analysés ont montré que les constructions architecturales du début de la dynastie Lê étaient principalement réalisées en bois précieux appartenant au groupe des quatre essences (dinh, lim, sen, tau), notamment le sen mat, le tau mat et le lim (Bui Minh Tri, Nguyen Thi Anh Dao 2015 : 136-137). L'architecture palatiale du début de la dynastie Lê ayant été entièrement détruite, la découverte de vestiges de fondations, de structures en bois et de tuiles constitue un témoignage précieux pour l'étude de l'architecture de cette époque. Cependant, pour comprendre la forme architecturale, il est primordial d'étudier et de décrypter la charpente, autrement dit, d'analyser et de décrypter le type et la structure de cette charpente. Lors de la collecte de documents et de la recherche comparative, une question importante se pose : quel style architectural caractérisait la charpente des palais du début de la dynastie Lê ? (1) S'agissait-il du style à poutres empilées ou à poutres transmises, similaire à l'architecture religieuse traditionnelle du Nord-Vietnam actuel ? (2) Du style « dau cong », similaire à l'architecture des dynasties Lý et Trịn ? Telles sont les questions fondamentales qui guident la recherche sur le décryptage du système de charpente et la morphologie architecturale des palais vietnamiens.

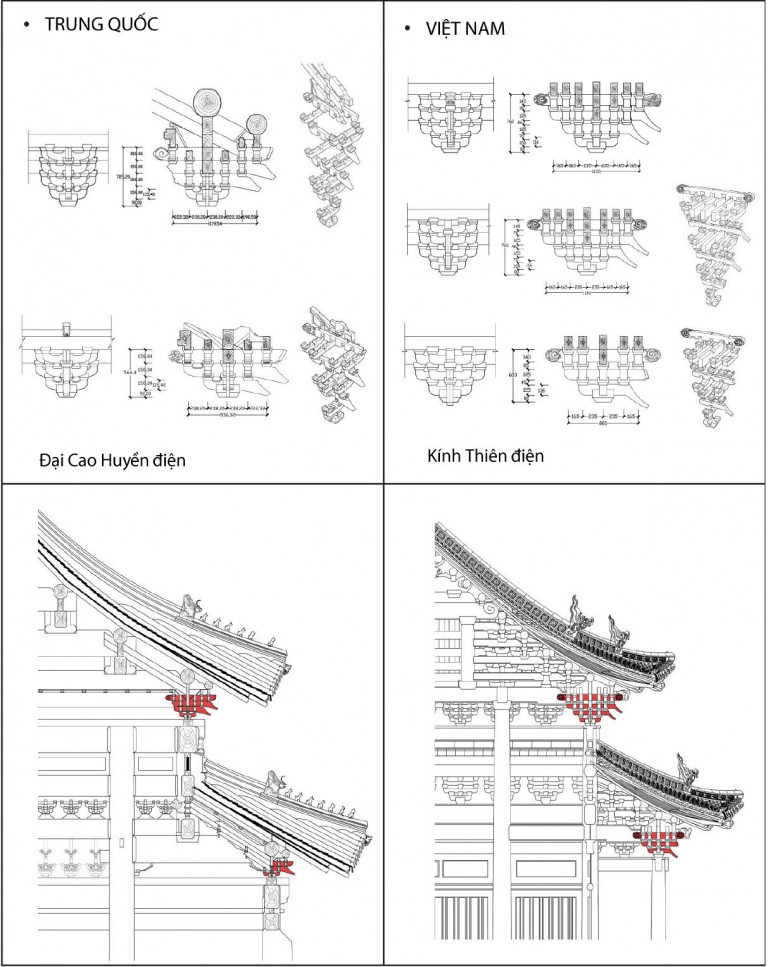

Étude comparative de la structure du dou long vietnamien au début de la dynastie Le avec celle de la Chine au début de la dynastie Ming (Source : Ngo Vi - Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc)

Dans plusieurs travaux de recherche antérieurs, fondés sur des vestiges archéologiques, des maquettes et des données épigraphiques, nous avons démontré que l'architecture du palais impérial de Thang Long, sous la dynastie Ly Tran, était principalement de type « dou cong ». Cette observation est fondamentale pour la compréhension de la forme architecturale de ce palais. Les résultats de ces recherches ont été présentés lors de conférences scientifiques internationales en Chine et en Corée en 2018 (Bui Minh Tri, 2016 ; 2018 ; 2019). Dans l'histoire de l'architecture palatiale de l'Asie orientale ancienne, le terme « dou cong » est couramment utilisé et symbolise la culture et l'art de l'architecture royale des dynasties monarchiques. En Chine, au Japon et en Corée, l'architecture palatiale des dynasties encore visible aujourd'hui est exclusivement de type « dou cong », avec ses toits de tuiles. Ce type d'architecture est considéré comme une invention chinoise, dont l'histoire remonte à la période des Printemps et Automnes, il y a plus de 2 500 ans, et dont l'influence s'est étendue aux pays d'Asie orientale partageant la même culture. Dans l'histoire de l'architecture vietnamienne, le concept de « dou gong » (architecture à poutres jointives) semble peu répandu, voire même obscur pour de nombreux chercheurs. En effet, l'architecture palatiale vietnamienne des dynasties Dinh, Lý, Trịn et Húa Lủ (du Xᵉ au XVIIIᵉ siècle) a disparu. L'architecture traditionnelle en bois du Nord du Vietnam, encore populaire aujourd'hui, est celle des poutres jointives traditionnelles, parfois surmontées de « gongs ». Les premiers exemples remontent à la dynastie Mac (XVIᵉ siècle) et se poursuivent jusqu'à la dynastie Lộn Đᵉng Hộng (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècle), la période la plus populaire et la plus répandue étant celle de la dynastie Nguyễn (XIXᵉ siècle) (Vu Tảm Láng, 2010). De ce fait, il est difficile d'accéder à ces documents pour étudier et décrypter l'architecture palatiale, car il s'agit d'architecture religieuse et populaire, et non d'architecture royale. Il est intéressant de noter que, parmi ces édifices, on observe encore des vestiges d'architecture à queue d'aronde, bien que postérieurs au début de la dynastie Lê et mêlés à l'architecture traditionnelle à poutres empilées. C'est le cas du clocher de la pagode Keo (Vu Thu, Thaï Binh), de la maison communale Tay Dang (Bâ Vi, Hanoï), du temple sacré de la pagode Bếi Ke (Thánh Oai, Hanoï) et de quelques vestiges de queue d'aronde à la pagode Kim Lien (Bâ Dinh, Hanoï), à la pagode Đạng Ngô (Thánh Ha, Haï Duong) (Figure 5) ou au sanctuaire de la pagode Bâ Tam (Gia Lam, Hanoï) (Figure 10). Ces rares exemples sont considérés comme des vestiges d'architecture à queue d'aronde, témoignages authentiques de son existence dans l'histoire de l'architecture vietnamienne (Bui Minh Tri, 2019). Dans des travaux de recherche antérieurs, Trinh Cao Tuong et Ha Van Tan ont émis l'hypothèse de l'existence du dou cong dans l'architecture vietnamienne de la dynastie Tran, en observant la charpente des salles supérieures des pagodes Dau (Bac Ninh), Thai Lac (Hung Yen) et Boi Khe (Ha Tay), et en se basant sur les documents architecturaux de cette période découverts à Nam Dinh et Thai Binh (Trinh Cao Tuong, 1978 ; Ha Van Tan, Nguyen Van Ku et Pham Ngoc Long, 1993). Cependant, faute de sources, les chercheurs n'ont pas pu approfondir l'étude de la structure et de la forme du dou cong dans le contexte de l'architecture vietnamienne contemporaine. L'histoire de l'architecture chinoise nous apprend que le dou cong est une charpente porteuse utilisant la technique des poutres imbriquées, située sous l'avant-toit et la toiture. Il permet d'agrandir la surface du porche, de résister aux contraintes et constitue un élément décoratif contribuant à l'esthétique du bâtiment. En assemblant de nombreuses charpentes rectangulaires en bois, le dou long répartit le poids considérable de la toiture sur les colonnes porteuses, assurant ainsi la stabilité de l'édifice et sa résistance aux séismes. Cette structure permet également d'atténuer l'impact des tremblements de terre sur les bâtiments, minimisant les dommages (Duong Hong Huan, 2001 ; Luu Suong, 2009 ; Phan Coc Tay et Ha Kien Trung, 2005). Cette observation est particulièrement pertinente pour l'étude de l'histoire de l'architecture vietnamienne et des architectures anciennes d'Asie de l'Est. L'histoire a démontré que, malgré ses éléments décoratifs, la structure porteuse du dou long est essentielle, notamment sa capacité à minimiser les dégâts lors des séismes. En témoignent les nombreuses fortifications japonaises et chinoises qui ont résisté aux séismes et tsunamis majeurs, tant anciens que récents. L'histoire du Vietnam relate également des séismes survenus dans le nord du pays, notamment dans la région de la capitale, Thang Long. D'après les statistiques des Annales complètes du Dai Viet, gravées sur des planches de bois datant de la 18e année du règne de Chinh Hoa (1697), nous avons recensé 39 séismes survenus de la dynastie Ly à la dynastie Mac. La plupart ont eu lieu sous la dynastie Ly (20 séismes), suivie de la dynastie Tran (10 séismes) et du début de la dynastie Lê (6 séismes). Il est à noter que les archives historiques font état de dégâts causés aux animaux, aux arbres et aux récoltes, mais pas de dommages aux habitations, ni d'effondrements ou de dégâts aux palais royaux (Annales complètes du Dai Viet, 2011). Ceci laisse supposer que les structures en bois du palais royal pouvaient résister aux fortes tempêtes et aux séismes. Cette question est particulièrement intéressante pour la recherche sur l'architecture des dou congs dans l'histoire de l'architecture vietnamienne. Concernant le début de la dynastie Lê, les documents archéologiques sont bien plus abondants que pour les dynasties Ly et Tran. Cette période est illustrée par des dessins d'architecture de type dou cong, décrits avec une grande précision, notamment la présence de plusieurs niveaux de toiture à l'intérieur d'une grande plaque de céramique du début de la dynastie Lê (voir figure 6). On y trouve également des exemples de systèmes de dou cong, en particulier les vases peints en rouge, mis au jour dans la zone AB du site archéologique 18 Hoang Dieu (à l'ouest du palais Kinh Thien) entre 2002 et 2004. Ces découvertes constituent les premiers indices archéologiques importants qui orientent les recherches sur la charpente des toits des palais du début de la dynastie Lê (voir figures 7cd). Les fouilles menées aux alentours du palais Kinh Thien entre 2017 et 2018 ont également permis de mettre au jour 70 éléments architecturaux en bois, parmi lesquels des colonnes, des poutres d'angle, des chevrons de porche, des planches de plancher et des poutres de la charpente, gisant au fond d'un cours d'eau datant de la dynastie Lê. Il est à noter que, lors de nos recherches, nous avons identifié plusieurs éléments caractéristiques du système de dou cong, notamment les vases de type « ang » mentionnés ci-dessous. Ce document prouve fermement que l’architecture du début de la dynastie Le appartenait également au type architectural dou cong (Bui Minh Tri, 2021).

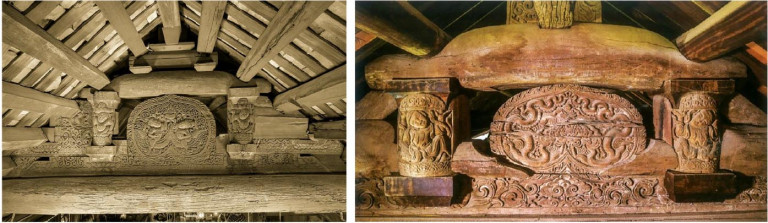

La morphologie du toit et la structure de l'autel de la dynastie Mac, XVIe siècle, pagode Ba Tam, Gia Lam, Hanoi (photo de gauche), La maquette architecturale en glaçure bleue représente en détail la structure du support principal du début de la dynastie Le, XVe siècle, trouvée à l'est du palais Kinh Thien (photo de droite) (Source : Bui Minh Tri).

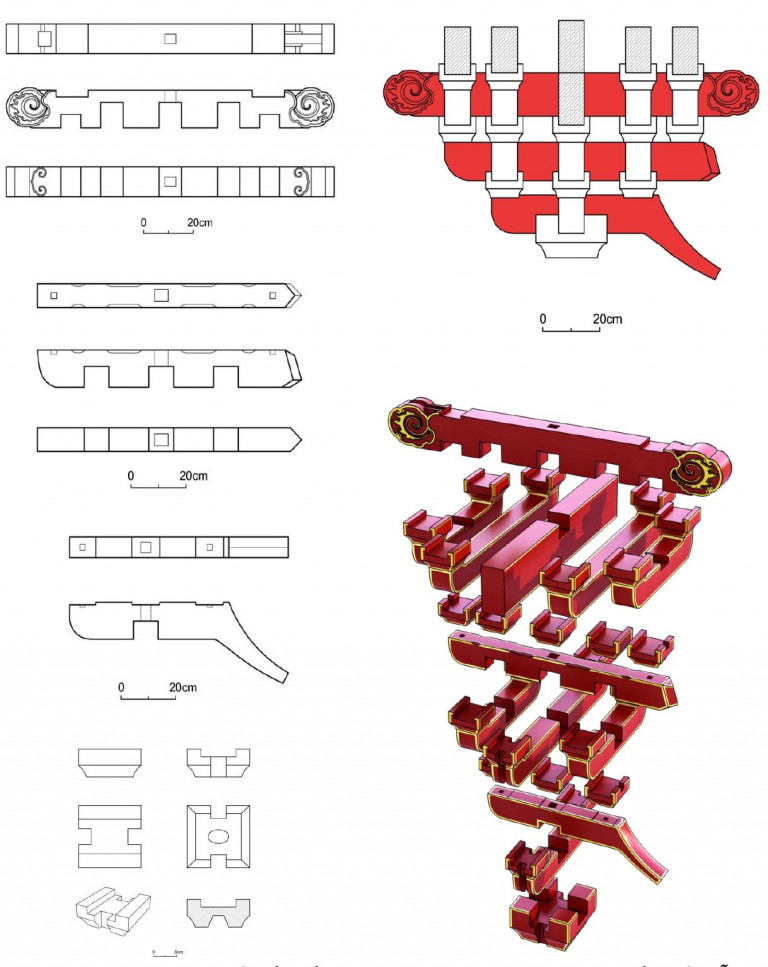

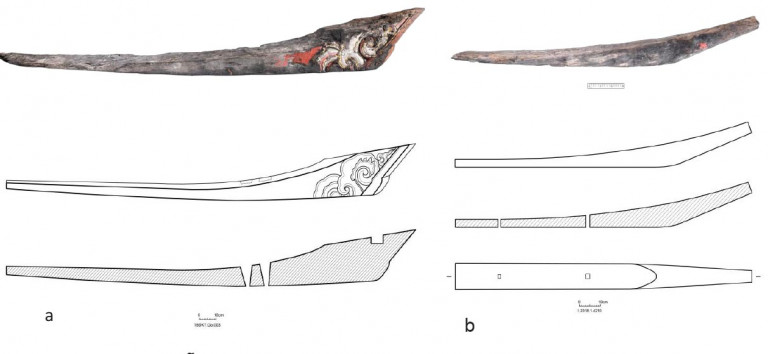

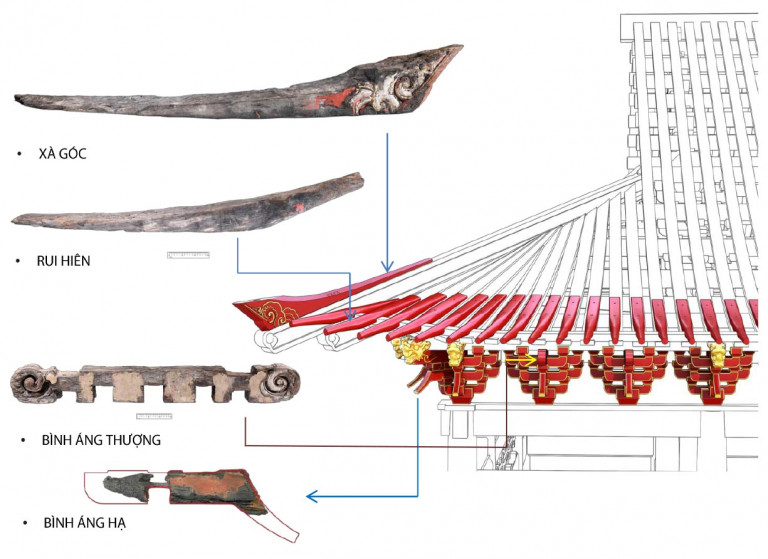

L'image la plus rare qui décrive de manière réaliste le type d'architecture de dou long au début de la dynastie Lê est le dessin figurant à l'intérieur du grand disque du XVe siècle mentionné précédemment. Ce disque représente cinq dou longs à double toiture et un toit à pans. Ce document est considéré comme un témoignage extrêmement important de l'existence de l'architecture de dou long dans l'histoire de l'architecture vietnamienne au début de la dynastie Lê (voir figure 6). À ce jour, le site archéologique de la citadelle impériale de Thang Long a livré des éléments ou des structures en bois liés aux dou longs de l'architecture palatiale du début de la dynastie Lê, notamment des dou et divers types de vases, mais ni dou long ni lu dau n'y ont été découverts (voir figure 7). Bien que les éléments complets d'un système de dou long n'aient pas été retrouvés, ce document authentique a orienté la recherche universitaire sur l'architecture de dou long au début de la dynastie Lê. Selon la conception courante, un dou long se compose de deux éléments : le dou et la traverse. Cependant, la structure d'un « système de dou long », d'un « ensemble de dou long » ou d'un « groupe de dou long » est bien plus complexe. Elle se compose de nombreux éléments liés entre eux, notamment différents types de dou long, de traverses et de poutres. Le premier élément en bois associé au dou long, datant du début de la dynastie Lê, a été découvert lors de fouilles dans le lit d'une rivière, au centre de la zone AB, au 18 Hoang Dieu. Il s'agissait d'un petit dou long carré. Ce type de dou long, peint en rouge, mesurait 13,5 x 13,5 cm et 6 cm de haut. Il présentait une mortaise ovale à sa base, une rainure en surface de 7,5 cm de large destinée à accueillir la traverse, et deux petites rainures carrées de chaque côté. Vu de dessus, il forme un H horizontal. Sous la dynastie Ming, ce type de dou long était très répandu et était appelé Qixin dou (齐心斗), Xuyen tam dou ou Dong tam dou (Luong Tu Thanh, 2006) (voir figure 7d). La différence réside dans le fait que les pieds des vases vietnamiens « dou long » sont souvent courbés de manière uniforme, et non biseautés à 60 degrés comme ceux des vases chinois. La seconde structure apparentée aux vases « dou long » est le type « ang » (prononcé « Doanh tao phap thuc »). D'après le dessin du « Doanh tao phap thuc » original, les structures en bois des vases « dou long » dont l'orifice de la mâchoire est orienté vers le haut sont toutes classées comme de type « cung », tandis que celles dont l'orifice est orienté vers le bas sont toutes classées comme « ang » (Luong Tu Thanh, 2006). Ainsi, les courtes barres de bois à rainure de mâchoire orientée vers le bas, mises au jour à l'est du palais Kinh Thien, sont toutes appelées « ang » et appartiennent au type « binh ang », c'est-à-dire le vase « ang horizontal », par opposition au vase « ang diagonal ». Ce type de vase présente de nombreuses variations de longueur et de forme, et se décline en trois types principaux : vase à cinq rainures, vase à trois rainures et vase à une rainure. Vase à 5 rainures : Trois vases ont conservé leur forme originale. Leurs extrémités sont ornées de motifs évoquant des nuages, d'où leur nom de vases « nuage ». Ce type de vase mesure 132 cm de long, 11 cm d'épaisseur et 15 cm de haut (voir figure 7a). Vase à 3 rainures : Deux vases ont conservé leur forme originale. Le premier présente un angle triangulaire obtus au sommet, rappelant la tête d'une sauterelle ; il est donc appelé vase « tête de sauterelle ». Ce vase mesure 96 cm de long, 8 cm d'épaisseur et 13 cm de haut (voir figure 7b). Le second possède des extrémités ornées de motifs évoquant des nuages, comme le vase à 5 rainures mentionné précédemment ; il est donc appelé vase « nuage ». Ce vase mesure 113 cm de long, 11 cm d'épaisseur et 15 cm de haut. Le vase présente une seule rainure : il en possédait deux, toutes deux brisées ou brûlées, ne laissant subsister que la tête. Ses dimensions restantes sont d'environ 67 à 76 cm de long, 6,5 à 7 cm d'épaisseur et 12,5 cm de hauteur. Ce vase possède une longue tête recourbée vers le bas, à la manière d'un bec d'oiseau, d'où son nom de vase à tête d'oiseau. Ce type de vase était très répandu en Chine ; il est apparu des dynasties Song aux dynasties Ming et Qing. On distingue deux principaux types : le vase moyen et le vase bas. Le vase moyen possède généralement trois rainures, tandis que le vase bas n'en possède généralement qu'une. Le vase découvert au 18 Hoang Dieu appartient au type à une seule rainure (voir figure 7c). Ainsi, les vases mis au jour sur le site de la citadelle impériale de Thang Long sont principalement du type à nombre impair de rainures : 1, 3 ou 5. Les types à plus grand nombre de rainures ou à nombre pair de rainures (4 ou 6) n'ont pas été découverts. Cette découverte suggère que le dou gong de Thang Long est d'un type simple, probablement à 3 ou 4 niveaux, et que la taille des groupes de dou gong est équivalente ou légèrement inférieure à celle des groupes de dou gong chinois de la dynastie Ming, par comparaison avec le palais Dai Cao Huyen. Des recherches comparatives avec la structure des dou gong du palais Dai Cao Huyen du début de la dynastie Ming, situé dans la Cité interdite de Pékin (Chine), révèlent que le vase à 5 rainures est placé au sommet du groupe de dou gong, servant à maintenir la tête de celui-ci ; le vase à 3 rainures est généralement placé au milieu du groupe de dou gong ; le vase à tête d'oiseau à 1 rainure est généralement placé à la base, sur le brûleur. Pour faciliter la référence, nous utilisons les termes suivants : Flacon supérieur pour le type de flacon supérieur (5 rainures), Flacon moyen pour le type de flacon moyen (3 rainures) et Flacon inférieur pour le type de flacon inférieur (flacon à tête d'oiseau avec 1 rainure) (voir Figure 7-9).

La base et les poutres sont retirées, le bois est peint et doré avec des motifs décoratifs (Source : Bui Minh Tri)

Bien qu'ayant traversé de nombreuses strates de temps, les structures en bois mentionnées ci-dessus conservent des traces de dorure rouge et de plaquage or véritable sur les motifs décoratifs. Ceci témoigne de l'importance de la peinture rouge vif dans l'architecture en bois du début de la dynastie Lê, où les motifs décoratifs étaient également recouverts d'or véritable, conférant à l'édifice une beauté éclatante. Il est à noter qu'outre la découverte de ces structures en bois liées à l'architecture dou-cong, les fouilles menées en 2021 à l'est du palais Kinh Thien ont permis de mettre au jour une maquette architecturale unique en son genre, à la glaçure verte (voir figure 11). Il s'agit de la première et unique maquette datant du début de la dynastie Lê découverte à ce jour au Vietnam. Cette maquette représente avec un grand réalisme la toiture de la structure, recouverte de tuiles tubulaires lisses, ornée d'une frise de tuiles à tête cylindrique (cau) servant à l'extraction de l'eau, et dont la charpente est de type dou-cong. Il s'agit d'un système de contreforts de type « inter-colonnes », ce qui signifie que les contreforts sont disposés horizontalement avec une forte densité. Ils ne sont pas seulement placés au sommet des colonnes, mais aussi entre celles-ci ou entre les compartiments (contreforts inter-compartiments). Chaque groupe de contreforts sur la maquette est reproduit avec un grand réalisme, notamment le four, le contrefort reposant sur le bras du contrefort, le vase à tête d'oiseau, le vase à tête de sauterelle, et plus particulièrement le vase à tête de contrefort verrouillée, placé au sommet de la colonne et qui ressemble à une tête de dragon saillante. Une étude comparative avec les contreforts chinois révèle qu'il s'agit d'un type « à poutre transversale », c'est-à-dire un contrefort combiné à un contrefort horizontal placé au sommet de la colonne d'angle. Ce contrefort permet à la fois de soutenir l'avant-toit et de supporter la charge de la colonne d'angle. Ces combinaisons ou groupes de contreforts sont répartis à différents endroits dans la charpente de la maison et s'étendent dans les quatre directions. Aux angles de la toiture, les contreforts sont déployés systématiquement dans les trois directions : l’angle du porche, la surface horizontale et le pignon. Ce dispositif est désigné par le terme technique de « poutre transversale à trois poteaux », c’est-à-dire une structure composée de trois poutres transversales disposées horizontalement (Tomoda Masahiko, 2017). Le style de cette poutre transversale présente de nombreuses similitudes avec l’autel en bois de la dynastie Mac (XVIe siècle) de la pagode Ba Tam (Gia Lam, Hanoï) (voir figures 10 et 11). Cet autel en bois laqué et la maquette en terre cuite à glaçure verte mentionnée précédemment constituent des sources d’information rares et précieuses, offrant des bases scientifiques fiables et authentiques pour l’étude et l’interprétation de la charpente et de l’architecture du début de la dynastie Lê. D'après les résultats des recherches menées sur les dessins, les maquettes et les éléments de charpente en bois mis au jour sur le site, il apparaît que l'architecture à poutres croisées du début de la dynastie Lê présente une structure similaire à celle des dynasties Lý et Trịn, mais avec une différence notable : l'apparition de « vases » (Bui Minh Tri, 2019). Une étude comparative des « vases » dans les ensembles de dô cong du début de la dynastie Lê révèle de nombreuses similitudes avec le style architectural des palais de la Cité interdite de Pékin (Chine) sous la dynastie Ming, notamment à Dai Cao Huyen Dien. On observe également des similitudes avec les ensembles de dô cong de l'architecture du palais arrière de la pagode Bế Ke (Hanoï), l'architecture du clocher de la pagode Kếo (Thai Binh), et en particulier avec la maquette architecturale de l'autel en bois de la pagode Bả Tam (Hanoï). À partir de cette source d'information fiable, nous avons étudié et réalisé une reconstruction 3D de la structure du dou cong de l'architecture du début de la dynastie Lê. Fait intéressant, l'étude de la forme, de la taille et de la technique de réalisation des rainures des vases mis au jour à l'est du palais Kinh Thien, ainsi que la recherche comparative sur les types et les fonctions des vases dans les ensembles de dou cong de l'architecture Dai Cao Huyen Dien, nous ont permis de rassembler trois types de vases en un ensemble complet (voir figure 8). Ceci suggère que la zone de fouilles a livré des éléments d'une construction architecturale en bois contemporaine. En considérant ces éléments à la lumière de ce document et en les mettant en perspective avec les styles architecturaux en bois et l'histoire de l'architecture palatiale de la Cité interdite de Pékin (Chine) au début de la dynastie Ming, nous avons découvert de nombreux aspects intéressants de la structure du dou cong entre les deux dynasties, comme indiqué ci-dessous. Premièrement, le groupe de dou gong du site de Kinh Thien présente une structure à trois étages et trois niveaux de dou gong, sur lesquels repose un vase à tête d'oiseau, à l'instar du groupe de dou gong de la tour Loi Dai (trois étages) située dans le complexe de Dai Cao Huyen Dien ou des pavillons d'eau de Ha Nam (Chine) (voir figure 9). Les éléments mis au jour sur le site, notamment la maquette architecturale et le style de l'autel en bois de la dynastie Mac à la pagode Ba Tam, suggèrent également que l'autel en bois du début de la dynastie Le présentait probablement une structure relativement simple, composée de deux étages et d'un niveau où était placé le vase à tête d'oiseau (voir figures 10-11). Cependant, une étude comparative avec l'architecture du hall principal de Dai Cao Huyen et l'autel en bois de la dynastie Mac a conduit à l'hypothèse que le palais de Kinh Thien possédait deux niveaux de toiture (double toiture), correspondant aux deux niveaux de l'autel principal. Selon la théorie du Doanh Tao Phap Thuc et une étude comparative de la structure du hall principal du Dai Cao Huyen, le niveau des porches inférieur et supérieur diffère souvent, le niveau supérieur étant surélevé d'un étage. Plus précisément, dans le cas du Dai Cao Huyen, le porche inférieur présente une structure à trois niveaux, avec trois niveaux pour l'autel principal et un unique vase à tête d'oiseau (ha ang) placé au centre. Le porche supérieur, quant à lui, est structuré sur trois ou quatre niveaux, avec des balustrades (ornements floraux) disposées au-dessus du brûle-encens, et deux vases à tête d'oiseau (vases centraux) placés au centre. Ce modèle nous amène à penser que l'architecture du début de la dynastie Lê présentait probablement une structure de balustrades similaire à celle du Dai Cao Huyen Dien (voir figure 9). Ce détail est crucial pour déterminer la hauteur et la largeur du porche, ainsi que la catégorie du bâtiment.

Recherches sur le décryptage de la fonction des éléments architecturaux en bois au début de la dynastie Le (Source : Bui Minh Tri)

Deuxièmement, malgré des similitudes de type et de structure, les détails de forme et de composition révèlent des différences notables entre l'architecture des dou gongs vietnamiens et chinois. En particulier, l'étude des maquettes architecturales mises au jour sur le site révèle une différence intéressante : la présence de têtes de dragon ornant les vases situés à l'étage supérieur. Cette forme se retrouve également dans l'architecture des maisons communales de Tay Dang et des pagodes de Boi Khe. Cependant, dans ces édifices, les têtes de dragon sont souvent orientées vers l'intérieur (voir figures 5.1 et 5.3). Concernant l'architecture palatiale du début de la dynastie Lê, l'analyse des maquettes en terre cuite montre que les ensembles de dou gongs vietnamiens et chinois présentent des vases supérieurs ornés de motifs de nuages, généralement placés au sommet d'une colonne, tandis que les ensembles de dou gongs chinois possèdent des vases supérieurs décorés de motifs de nuages, généralement situés entre les colonnes ou entre les compartiments (dou gong inter-compartiments). Il s'agit d'une caractéristique distinctive, unique à l'architecture palatiale vietnamienne du début de la dynastie Lê. Outre les documents archéologiques mentionnés précédemment, des poutres d'angle, des chevrons de porche et des poutres supérieures ont également été mis au jour dans la fosse de fouilles située à l'est du palais Kinh Thien, au même endroit où les vases ont été découverts. Compte tenu du contexte de la découverte et des recherches menées sur leur type et leur fonction, nous avons déterminé qu'il s'agit d'éléments importants liés à la structure de la charpente et à la morphologie de la toiture (voir figures 12 et 13). Les poutres d'angle sont des éléments placés aux angles de la toiture, servant à rehausser les avant-toits et à créer des courbes aux angles. Lors des fouilles de 2018 dans la fosse située à l'est du palais Kinh Thien, une poutre d'angle relativement intacte a été découverte. Cette poutre était constituée d'un bloc de bois rectangulaire de 16 cm d'épaisseur et de 238 cm de long. La tête de la poutre est biseautée à un angle de 48,2 degrés et mesure 27,5 cm de haut. Son corps allongé présente un rebord central et une forme incurvée, évoquant la coque d'un bateau, s'affinant progressivement vers l'arrière. Les deux côtés et l'extrémité avant sont peints en rouge. La tête est ornée de motifs de nuages sculptés et de bordures délicates peintes à l'or fin. Elle comporte une mortaise. Deux autres mortaises, situées entre le corps et la tête, permettent de la fixer aux structures supérieures et inférieures, assurant ainsi sa stabilité et augmentant la hauteur de la pente du toit (voir figure 12a). Les avant-toits sont des éléments de charpente servant à soutenir le toit et à créer son débord. Dans la même zone où la poutre d'angle a été découverte, plusieurs avant-toits ont été mis au jour, la plupart brisés, ne laissant subsister que la tête, dont une relativement intacte, mesurant 140 cm de long et 11,5 cm d'épaisseur. La panne présente une tête ronde (5 cm de diamètre), une longueur de 45 cm et un biseau de 21,5°. Son corps est un bloc rectangulaire plat, s'amincissant vers l'extrémité. Deux petits trous rectangulaires, percés dans le corps, permettent sa fixation à la traverse inférieure. La tête de la panne est peinte en rouge, tandis que le corps est laissé en bois naturel (voir figure 12b). La présence de la laque rouge sur la tête de la panne suggère que, dans l'architecture du début de la dynastie Lê, les pannes étaient apparentes sous la toiture de tuiles. On distingue encore les extrémités des pannes, à l'instar de celles des palais chinois, coréens et japonais. Cela indique également que, dans l'architecture du début de la dynastie Lê, les pannes ne sont pas recouvertes de chevrons (voir figure 13). Cette caractéristique diffère de celle des dynasties Lý et Trịn (Bui Minh Tri, 2019). L'aspect de la charpente et l'utilisation de chevrons sur le porche, avec les caractéristiques décrites ci-dessus, témoignent d'une nette évolution stylistique de l'architecture palatiale du début de la dynastie Lê par rapport à celle des dynasties Lý et Trịn. La poutre supérieure est une structure horizontale en forme de poutre, située au-dessus de la charpente du toit. Sa section transversale, en forme de croissant de lune, lui vaut également le nom de poutre en croissant de lune. À l'est du palais Kinh Thien, une structure en bois de ce type a été mise au jour. Bien qu'une extrémité soit brisée, elle reste identifiable comme une poutre supérieure grâce à son corps rond, son ventre incurvé, ses deux extrémités carrées munies d'un tenon et d'une mortaise orientés vers le bas, sa longueur restante de 227 cm, sa hauteur de 30 cm et son épaisseur de 22 cm. Les tenons et mortaises aux deux extrémités indiquent qu'elle reposait sur une courte colonne (colonne cachée) elle-même posée sur une poutre en bois. À l'arrière de cette structure, deux mortaises permettaient de fixer une poutre d'angle supplémentaire afin de soutenir la charpente du toit. À partir de cet indice et de l'étude de la charpente des pagodes Thaï Lac (Hong Yen), Dau (Bac Ninh) et de la maison communale Tay Dang (Hanoï) datant de la dynastie Mac, on peut supposer que la charpente des bâtiments du début de la dynastie Lê était probablement constituée de poutres imbriquées. Il s'agit du style traditionnel de charpente en bois de l'architecture vietnamienne (voir figure 14). Cette découverte suggère également que l'architecture à charpente du début de la dynastie Lê combinait ingénieusement des groupes de fermes sur le porche et un système de charpente à poutres imbriquées au-dessus de ces fermes.

Structure des fermes des pagodes Thai Lac (Hung Yen) et Dau (Bac Ninh) sous la dynastie Tran, XIIIe-XIVe siècle (Source : Tran Trung Hieu - Institut de conservation des monuments, 2018)

On peut affirmer que les dessins architecturaux figurant sur des céramiques exportées et les découvertes archéologiques d'éléments en bois caractéristiques de l'architecture dou long, ainsi que les maquettes de cette architecture, constituent une base scientifique solide pour étayer l'hypothèse que l'architecture palatiale du début de la dynastie Lê était de type dou long. Dans le contexte de la recherche sur l'histoire de l'architecture vietnamienne ancienne, qui présente encore de nombreuses lacunes, cette affirmation est cruciale et constitue la clé de voûte du décryptage de la forme architecturale du palais Kinh Thien. Les résultats de cette recherche contribuent à éclairer l'histoire de l'architecture palatiale au sein du palais impérial de Thang Long, confortant ainsi l'idée que l'architecture palatiale de l'ancien palais impérial de Thang Long (des dynasties Lê, Trịn à Lê) était majoritairement de type dou long (Bui Minh Tri, 2021). À partir des résultats de recherche mentionnés ci-dessus, combinés à une étude comparative avec l'architecture du palais Dai Cao Huyen et du pavillon d'eau de Ha Nam (Chine) du début de la dynastie Ming, ainsi qu'avec les vestiges architecturaux des dou cong (dung) vietnamiens des dynasties Mac et Le Trung Hung, nous disposons d'une base scientifique parfaitement fiable pour reconstituer l'image de la charpente porteuse des toits des palais du début de la dynastie Le, et plus particulièrement celle du palais Kinh Thien (voir figure 15b). Par ailleurs, comme indiqué précédemment, des traces de dorure rouge et jaune subsistent sur les motifs décoratifs des structures en bois mises au jour lors des fouilles. Ceci témoigne du fait que les ensembles de dou cong et les charpentes architecturales du début de la dynastie Le n'ont pas conservé leur couleur de bois d'origine, mais ont été entièrement peints en rouge, et que de l'or véritable a été utilisé pour orner les motifs (voir figure 13). Ceci conduit à la conclusion que l'architecture palatiale du début de la dynastie Lê était d'une conception très élaborée, ornée avec raffinement et magnificence de couleurs somptueuses, d'une beauté comparable à celle des palais les plus célèbres d'Asie orientale de l'époque. À Pékin (Chine) et à Changdeokgung (Corée), la charpente en bois, notamment les poutres, était souvent peinte en vermillon et ornée de motifs multicolores variés, contribuant à la splendeur et à la noblesse des palais royaux et témoignant de la puissance, de l'autorité, de la richesse et de la prospérité des dynasties.

Comparaison de la structure à fermes de l'architecture vietnamienne du début de la dynastie Lê (Palais Kinh Thien) et de l'architecture chinoise de la dynastie Ming (Palais Dai Cao Huyen) (Source : Ngo Vi - Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc)

Un autre point intéressant concernant le décryptage de la charpente porteuse est la nécessité d'étudier la structure à fermes du bâtiment, c'est-à-dire sa structure interne. Or, il s'agit d'un problème complexe, car l'étude de maquettes ne révèle que la forme extérieure du bâtiment, laissant sa structure interne demeurant un mystère. Des recherches de terrain sur l'architecture palatiale en Chine et en Corée montrent que les palais sont souvent dotés de plafonds dissimulant les éléments structurels, rendant ainsi invisibles la charpente porteuse et les fermes. Seule l'étude des plans permet de constater que la structure à fermes de ces bâtiments est généralement de type « à appuis multiples et poutres imbriquées », et que les éléments structurels sont souvent dépourvus de motifs décoratifs (voir figure 15a). À l'inverse, l'intérieur des édifices traditionnels vietnamiens en bois, souvent dépourvu de plafond, est un espace où les architectes peuvent exprimer leur ingéniosité en matière de charpenterie, faisant de ces éléments une véritable œuvre d'art, et où l'ensemble du système de fermes et de la charpente porteuse est visible. Grâce à cette caractéristique, les charpentes de l'architecture vietnamienne sont souvent ornées de motifs sculptés complexes, embellissant ainsi l'intérieur des bâtiments. Les éléments décoratifs en bois de la dynastie Tran, visibles sur les charpentes restantes de la pagode Thaï Lac (Hung Yen), de la pagode Dau (Bac Ninh) ou, plus tard, de la maison communale de Tay Dang (Hanoï) sous la dynastie Mac, apportent des informations précieuses sur la structure et les ornements sculptés des charpentes de l'architecture en bois contemporaine (voir figure 14). La découverte de la structure à poutres superposées de la charpente à l'est du palais Kinh Thien, mentionnée précédemment, suggère que l'architecture du début de la dynastie Lê présentait également une combinaison harmonieuse et subtile du style « dau cong - stack ruong » (voir figure 15b). Il s'agit d'un point très intéressant qui mérite d'être approfondi.

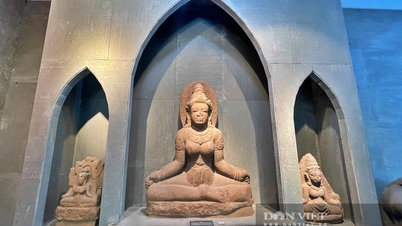

Source : https://danviet.vn/dien-kinh-thien-thoi-le-so-loi-kien-truc-doc-dao-hoang-cung-thang-long-xua-cung-dien-co-do-so-20241203165715798.htm

![[Photo] Lam Dong : Images des dégâts suite à la rupture présumée d'un lac à Tuy Phong](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)

![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762089839868_ndo_br_1-jpg.webp)

Comment (0)