L’année 2023 sera marquée par un ordre international en pleine transformation, avec de nombreuses conséquences géopolitiques de grande ampleur.

|

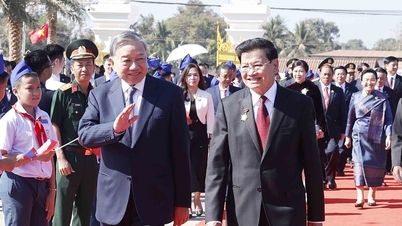

| Photo d'illustration |

Vers un monde multipolaire

Avec la montée en puissance des puissances moyennes, l'écart de force entre les deux superpuissances et les autres pays influents semble se réduire. Bien que les experts internationaux continuent de débattre de la nature multipolaire ou bipolaire du monde actuel, nombreux sont ceux qui estiment que la tendance inévitable à long terme sera celle d'un monde multipolaire.

Cela s'explique par l'instabilité et la difficulté de maintenir les États unipolaires ou bipolaires sur le long terme, notamment à l'ère de la mondialisation, où le pouvoir tend à se disperser plutôt qu'à se concentrer dans un seul pays. Le rôle croissant de l'Inde et de l'Indonésie dans les pays du Sud et la contestation de l'Occident sous l'égide des États-Unis témoignent d'un mécontentement grandissant à l'égard de l'ordre établi après 1945.

Cela va probablement créer une pression énorme qui obligera les pays à renégocier dans un avenir proche les normes de conduite actuelles, les « règles du jeu » et, plus largement, les structures régionales et la gouvernance mondiale.

Cependant, ce n'était pas une fatalité, car l'histoire moderne n'a pas connu de transition véritablement pacifique de l'ordre mondial. Le Concert européen n'est né qu'après la destruction, par les guerres napoléoniennes, de l'ordre régissant les relations entre les puissances européennes. Ce n'est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis et l'Union soviétique ont pu instaurer un ordre bipolaire. La seule exception fut l'entrée des États-Unis dans une ère unipolaire après la dissolution de l'Union soviétique en 1991.

Cependant, ces deux superpuissances s'étaient livrées à une compétition féroce et globale pendant plus de quatre décennies et s'étaient indirectement affrontées dans de nombreux conflits majeurs du XXe siècle. On peut donc affirmer qu'aucun bouleversement de l'ordre mondial ne s'est jamais produit sans la survenue d'événements majeurs.

| ACTUALITÉS CONNEXES | |

| Le dialogue entre les États-Unis et la Chine est « substantiel et constructif ». |

En 2023, les grandes puissances continueront de se livrer une compétition acharnée, mais certains signes indiquent que les États-Unis cherchent à apaiser les tensions avec la Chine et la Russie. En marge du récent sommet de l'APEC à San Francisco, le président Joe Biden et le président Xi Jinping ont eu leur premier dialogue direct depuis leur rencontre à Bali en novembre 2022, un an après les faits. Bien que cette réunion de haut niveau n'ait pas permis de réaliser d'avancée majeure dans les relations sino-américaines, les deux parties sont parvenues à un consensus sur plusieurs points importants, notamment le rétablissement des canaux de communication entre leurs armées respectives.

Malgré la situation militaire difficile en Ukraine, les États-Unis ont décidé d'inviter la Russie à l'APEC afin de dégeler progressivement les relations bilatérales. Par ailleurs, lors d'entretiens récents, l'ancien chef d'état-major de l'armée américaine, Mark Milley, a réaffirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine devrait négocier avec la Russie lorsque la situation sur le terrain sera favorable et que ce conflit ne pourra se résoudre que par la voie diplomatique .

efforts de gestion des relations

De manière générale, les grandes puissances privilégient toujours leurs propres intérêts et cherchent à contrôler leurs adversaires, mais des efforts sont néanmoins déployés pour gérer les relations et éviter que les conflits ne dégénèrent en conflits armés. Dans un avenir proche, on peut s'attendre à une amélioration significative des relations sino-américaines (bien que non qualitative), notamment si M. Biden remporte la prochaine élection.

Deux autres facteurs clés influençant l'orientation et la probabilité d'une amélioration des relations sino-américaines seront la santé de l'économie chinoise et la détermination des États-Unis et de leurs alliés d'Europe occidentale à réduire les risques. La relation entre les États-Unis et la Russie restera une grande inconnue, car des facteurs personnels comme celui de M. Poutine et l'évolution de la situation militaire en Ukraine peuvent interagir de manière complexe et affecter cette relation.

La lenteur de la contre-offensive de l'armée ukrainienne laisse présager que le conflit russo-ukrainien ne prendra pas fin de sitôt. Selon Metaculus, il n'y a que 1 % de chances que les deux camps parviennent à un cessez-le-feu ou à un traité de paix avant la fin de 2023. D'après la majorité des analystes de ce site, le conflit ne se terminera pas avant le troisième trimestre 2025. Cette estimation est plausible, car certains membres de l'OTAN, comme la Pologne et la Slovaquie, ont décidé de suspendre leur soutien militaire à l'Ukraine, et une partie importante de la classe politique américaine remet en question l'engagement financier et militaire des États-Unis envers ce pays.

Alors que l'économie russe retrouve lentement sa stabilité après la première vague de sanctions et que le soutien occidental à l'Ukraine s'amenuise, il est peu probable que le conflit prenne fin de sitôt.

| ACTUALITÉS CONNEXES | |

| Conflit dans la bande de Gaza : les désaccords ne sont pas inattendus |

L'attaque de grande envergure menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre a constitué un choc majeur pour le monde en général et le Moyen-Orient en particulier.

Cet incident du « rhinocéros gris » a perturbé le processus de normalisation des relations entre Israël et ses voisins du monde arabe, notamment l’Arabie saoudite. Il risque également de dégénérer en une guerre de grande ampleur avec l’intervention du Hezbollah, de l’Iran et des États-Unis. Bien qu’il s’agisse d’un conflit complexe susceptible de couver pendant longtemps, la probabilité d’une escalade reste faible.

Sur le plan économique, selon le FMI, l'économie mondiale continuera de subir les effets prolongés de la pandémie de Covid-19 et les conséquences du conflit russo-ukrainien, ce qui entraînera une reprise lente et inégale. L'organisation prévoit également un ralentissement de la croissance économique mondiale, qui passera de 3,5 % en 2022 à 3,0 % en 2023, puis à seulement 2,9 % en 2024 (un taux nettement inférieur à la croissance moyenne de 3,8 % enregistrée entre 2000 et 2019). Ce repli est plus marqué dans les économies développées, notamment dans la zone euro. Les marchés émergents et les économies en développement connaissent également un ralentissement de leur croissance, en grande partie dû à la crise immobilière en Chine.

L’inflation, principale source de préoccupation, devrait diminuer régulièrement mais rester supérieure à l’objectif, l’inflation mondiale devant tomber à 5,8 % en 2024. Le contexte mondial est encore compliqué par la montée des tensions géopolitiques et du protectionnisme, qui ont un impact sur le commerce et contribuent à la volatilité des prix, notamment pour les matières premières.

Cette situation est aggravée par les difficultés économiques que rencontre la Chine et par le risque d'une crise plus profonde aux répercussions mondiales. Par ailleurs, l'endettement élevé et les coûts importants de son service, notamment dans les pays à faible revenu, constituent également des risques considérables. Bien que le scénario d'un atterrissage brutal se soit atténué, de nombreux risques géopolitiques persistent et compliquent la reprise économique en général et la transition vers une économie verte en particulier.

Enfin, l'un des mots-clés les plus importants de 2023 est « technologie », avec une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle suite au lancement de ChatGPT par la société OpenAI. Ce logiciel s'est rapidement retrouvé au cœur de nombreux débats, tirant la sonnette d'alarme quant aux risques potentiels que l'IA peut faire peser sur l'humanité entière, à court comme à long terme.

La technologie en général, et l'IA en particulier, peuvent non seulement modifier considérablement l'équilibre des pouvoirs entre les nations et transformer la manière dont les pays font la guerre, mais aussi bouleverser l'ordre international, voire, dans le scénario le plus extrême, créer une espèce capable de dominer l'humanité. C'est pourquoi le Royaume-Uni a récemment organisé le premier Sommet sur l'IA, auquel ont participé des délégués de 28 pays.

Cet événement montre que les pays comprennent à la fois les opportunités et les défis que représente l'IA, et qu'un effort multilatéral et coopératif sera nécessaire pour orienter la trajectoire de cette technologie tout en gérant ses risques les plus négatifs.

Source

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, reçoit le premier vice-président du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764648408509_ndo_br_bnd-8452-jpg.webp&w=3840&q=75)

Comment (0)