Dans un contexte de changement climatique de plus en plus sévère, les précipitations extrêmes et les inondations urbaines constituent une menace constante. Face à ce contexte, le modèle de la « ville éponge » apparaît comme une solution durable, alliant infrastructures vertes et réflexion écologique pour aider les zones urbaines à absorber, retenir et réutiliser les eaux de pluie.

Tendances mondiales : de la Chine au monde

Originaire de Chine, le concept de « ville-éponge » a été développé par l'architecte paysagiste Kongjian Yu au début des années 2000. La « ville-éponge » est un modèle urbain conçu pour absorber, stocker et réutiliser les eaux de pluie comme une éponge, au lieu de les laisser déborder et provoquer des inondations.

Pour y parvenir, la ville a appliqué de nombreuses solutions telles que l’augmentation de la surface perméable avec des matériaux perméables pour les rues et les trottoirs; l’intégration d’infrastructures vertes avec des parcs inondés, des jardins de pluie, des lacs écologiques, des toits et des murs verts; et la construction d’un système de stockage et de réutilisation des eaux de pluie grâce à des réservoirs souterrains et des canaux intelligents.

De plus, des technologies modernes telles que l'IoT, des capteurs de surveillance du niveau d'eau et des systèmes d'alerte précoce sont également déployées pour une gestion efficace. L'objectif ultime est de transformer la ville en un écosystème intelligent, de s'adapter au changement climatique, de réduire les inondations et d'optimiser les ressources en eau naturelles.

Kongjian Yu établit une distinction claire entre les infrastructures « grises » – comme les remblais en béton et les égouts souterrains – et les infrastructures « vertes » – comme les parcs humides, les lacs écologiques et les jardins de pluie. Selon Yu : Les infrastructures grises consomment de l'énergie et perturbent les écosystèmes naturels. Or, les solutions écologiques fondées sur la nature sont essentielles pour protéger l'environnement et les populations.

Ce modèle a été déployé dans plus de 250 villes en Chine, et s'étend désormais à des zones urbaines telles que New York, Rotterdam, Montréal, Singapour...

Optimiser la nature, les coûts et la communauté

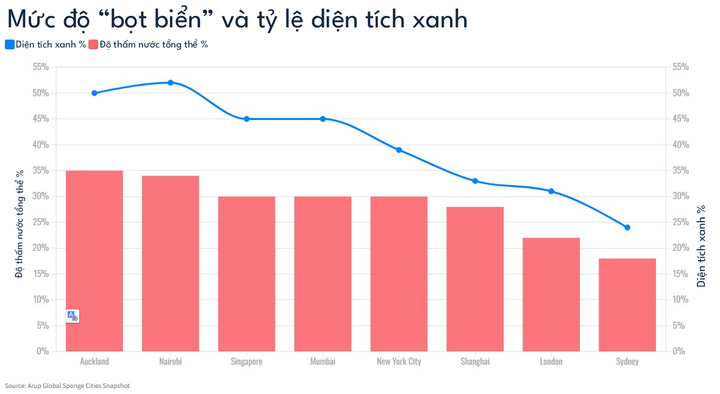

Selon le rapport Aperçu mondial des villes éponges Selon Arup, les villes disposant de davantage d'espaces verts, de terrains perméables et d'écosystèmes fluviaux naturels adopteront plus facilement ce modèle. Tom Doyle, expert chez Arup, a commenté : « Nous voulons que les villes considèrent les ressources naturelles comme des infrastructures qui doivent être protégées et développées. »

Le modèle de « ville éponge » apporte de nombreux avantages pratiques aux villes modernes.

Premièrement, la capacité d'absorption des eaux de pluie contribue à réduire les inondations, notamment lors des fortes pluies causées par le changement climatique. De plus, les espaces verts tels que les parcs humides, les jardins de pluie et les lacs écologiques contribuent au rafraîchissement urbain, améliorant la qualité de l'air et créant un cadre de vie plus sain pour les habitants.

La valorisation des espaces verts et des écosystèmes naturels favorise également la biodiversité, tout en offrant un espace de vie convivial pour les communautés. Par rapport aux solutions d'infrastructures traditionnelles en béton, ce modèle permet notamment de réaliser des économies à long terme en réduisant les coûts d'entretien, en prolongeant la durée de vie du projet et en limitant les dommages causés par les catastrophes naturelles.

Difficile à déployer dans les zones fortement urbanisées

Malgré les nombreux avantages qu’elle apporte en termes d’environnement, d’économie et de résilience au changement climatique, la mise en œuvre du modèle de « ville éponge » se heurte encore à de nombreux défis pratiques.

L'un des principaux défis réside dans le manque d'espace et de propriété foncière, en particulier dans les villes développées comme New York ou Londres, où la forte densité et le prix élevé des terrains rendent difficile l'expansion des espaces verts. Selon l'expert Tom Doyle, malgré les milliers de solutions écologiques mises en œuvre dans des quartiers comme Brooklyn et le Queens, elles ne suffisent toujours pas à compenser l'importante quantité d'espaces imperméables existants.

De plus, les caractéristiques géologiques et pédologiques influencent également significativement l'efficacité du modèle. Par exemple, Nairobi, bien que disposant d'une vaste zone verte, est principalement argileuse, ce qui rend sa perméabilité à l'eau inférieure à celle d'Auckland, dont le sol est sableux et facilement drainant.

De plus, la pression du développement urbain, avec une demande croissante de logements et d'infrastructures, étouffe souvent l'espace naturel, réduisant ainsi le caractère spongieux de la ville. Enfin, le coût initial de construction ou de rénovation d'infrastructures vertes est conséquent, exigeant une coordination interdisciplinaire entre urbanisme, environnement, finance et communauté – un défi difficile à relever dans la mise en œuvre concrète.

Leçons du Danemark : du désastre au pionnier

Au milieu de ces opportunités et de ces défis, Copenhague – la capitale du Danemark – a prouvé qu’une ville peut se transformer complètement en une « ville éponge » si elle fait preuve de vision et de détermination.

Le 2 juillet 2011, une tempête de pluie extrême – considérée comme « unique en son genre » – a frappé Copenhague, la capitale du Danemark, en seulement deux heures, causant près de 2 milliards de dollars de dégâts. Cette catastrophe a constitué un signal d'alarme, poussant la ville à entreprendre une vaste réforme de ses infrastructures urbaines, adoptant le modèle de « ville-éponge ».

Au lieu de poursuivre l'extension du réseau d'égouts traditionnel, Copenhague a choisi de réaménager les espaces publics afin d'absorber et de stocker les eaux de pluie. Citons par exemple Enghaveparken, rénové pour stocker l'équivalent de dix piscines olympiques dans des réservoirs souterrains. Ces améliorations réduisent non seulement les risques d'inondation, mais créent également des aménagements urbains tels que des lacs paysagers, des aires de jeux et des points d'eau pour le jardinage.

L’approche de Copenhague comprend :

- Réaménager les parcs et les espaces verts en réservoirs d’eau.

- Combinez des infrastructures vertes avec une ingénierie moderne, comme des réservoirs souterrains, des canaux d’eau et des systèmes d’alerte précoce.

- Intégrer la planification urbaine à la stratégie climatique, en garantissant la durabilité et la résilience à long terme.

Selon Selon le Forum économique mondial , Copenhague est désormais considérée comme l’une des villes pionnières mondiales dans l’application du modèle de « ville éponge » comme stratégie d’adaptation au changement climatique.

Selon l'expert Floris Boogaard de l'Université de Hanze (Pays-Bas), nous avons la technologie, ce qu'il nous faut c'est de la volonté et de la détermination : « L’ingénierie est possible pour tout – des maisons flottantes aux systèmes de stockage d’eau – mais ce qui compte, c’est la volonté politique et le consensus social. »

La ville-éponge n'est pas seulement un modèle technique, mais aussi une nouvelle philosophie d'urbanisme où les habitants vivent en harmonie avec la nature, au lieu de chercher à la contrôler. À l'avenir, les villes qui souhaitent être résilientes aux catastrophes naturelles devront passer du « béton » au « vert », de la confrontation à l'adaptation.

Source : https://baolangson.vn/thanh-pho-bot-bien-giai-phap-do-thi-xanh-chong-ngap-lut-toan-cau-5060600.html

![[Photo] Le pont Binh Trieu 1 a été achevé, surélevé de 1,1 m et sera ouvert à la circulation fin novembre.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/2/a6549e2a3b5848a1ba76a1ded6141fae)

Comment (0)