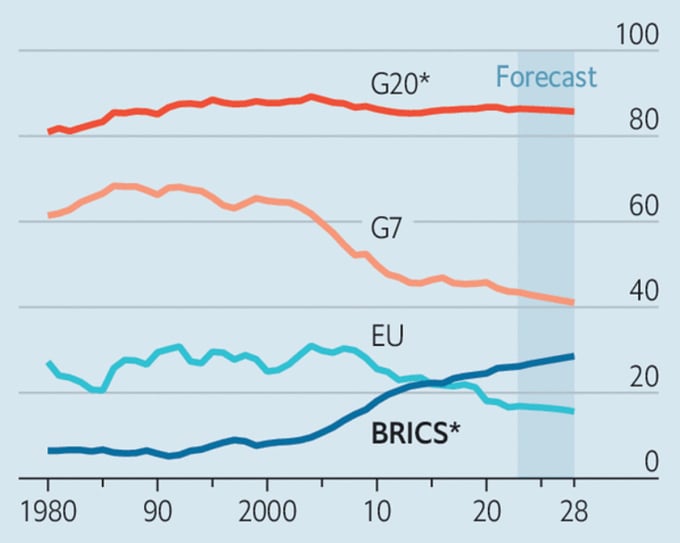

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 26% है और यदि इसका विस्तार किया जाए तो यह 34% तक पहुंच सकता है, लेकिन जी7 की तुलना में ब्रिक्स की कमजोरी इसके सदस्यों के बीच बड़ा अंतर है।

2009 में, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक समूह बनाने पर पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया। अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे ब्रिक्स का निर्माण पूरा हो गया। उस समय, विश्लेषकों को आशंका थी कि यह समूह जल्द ही जी7 (ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा और इटली) को टक्कर देगा।

हालाँकि, यह अभी तक साकार नहीं हुआ है, जबकि विश्व जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 2001 के 8% से बढ़कर आज 26% हो गई है। इसी अवधि में, जी7 की हिस्सेदारी 65% से घटकर 43% रह गई है। 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे।

शिखर सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डालेगा कि यूक्रेन विवाद और पश्चिमी देशों तथा चीन के बीच बढ़ते तनाव से यह समूह कैसे उभरा है। बीजिंग के नेतृत्व में ब्रिक्स सदस्य इस समूह का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं, जिसे कुछ मध्यम शक्तियाँ एक अच्छा विकल्प मानती हैं। 40 से ज़्यादा देशों ने इसमें शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं या रुचि दिखाई है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राज़ील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर 26 जुलाई, 2018 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ़्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। फोटो: रॉयटर्स

ब्रिक्स कई कारणों से अस्तित्व में है। यह सदस्यों के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी अन्य संस्थाओं की विकासशील देशों की अनदेखी करने के लिए आलोचना करने का एक मंच है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का "केंद्रीकरण" "बहुत सारे देशों को बहुत कम देशों की दया पर छोड़ रहा है।"

सदस्यता देशों को प्रतिष्ठा भी प्रदान करती है। ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी 2013 से औसतन 1% से भी कम वार्षिक दर से बढ़ी है (चीन और भारत की तुलना में यह लगभग 6% है)। निवेशकों की ब्राज़ील या दक्षिण अफ्रीका की संभावनाओं में विशेष रुचि नहीं है, लेकिन समूह में एकमात्र लैटिन अमेरिकी या अफ्रीकी देश होने के कारण उन्हें महाद्वीपीय प्रभाव प्राप्त होता है।

यह समूह तब भी सहायता प्रदान करता है जब इसके सदस्य अलग-थलग पड़ जाते हैं। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपने सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ब्रिक्स का रुख किया। रूस को इन दिनों ब्रिक्स की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। विदेश मंत्रियों की एक बैठक में, दक्षिण अफ्रीका में रूसी राजदूत ने पत्रकारों से कहा कि वे "और ज़्यादा दोस्त बनाने" के लिए इस समूह में शामिल हुए हैं।

रूस यह लक्ष्य हासिल कर लेगा अगर चीन और विकासशील देशों को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाए। इसकी वजह लगभग न्यूटोनियन है: अमेरिका के पश्चिमी सहयोगियों को एकजुट करने से चीन को ब्रिक्स के ज़रिए एक प्रति-संतुलनकारी प्रतिक्रिया तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

समय के साथ ब्लॉकों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी। स्रोत: इकोनॉमिस्ट

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, कोई भी दूसरा समूह G7 का मुकाबला नहीं कर सकता। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) मुख्यतः यूरोपीय और एशियाई है, और G20 पर पश्चिमी सदस्यों का बहुत अधिक प्रभुत्व है। इसलिए, ब्रिक्स एक अच्छा विकल्प है। एक चीनी अधिकारी ने ब्रिक्स देशों के एक "बड़े परिवार" की बीजिंग की इच्छा की तुलना पश्चिम के "छोटे समूह" (अर्थात, प्रभुत्वशाली बड़े देशों की एक छोटी संख्या) से की।

ब्रिक्स ने अभी तक प्रवेश के लिए किसी आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालाँकि, द इकोनॉमिस्ट ने तीन मानदंडों के आधार पर 18 संभावित देशों की गणना की है: शामिल होने के लिए आवेदन किया हो, दक्षिण अफ्रीका (इस सम्मेलन के मेजबान) द्वारा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया हो; और समूह के "मित्र" के रूप में 15वें सम्मेलन में आमंत्रित किया गया हो।

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से संतुलित करने और चीन के करीब जाने के इच्छुक हैं। भारत की तरह, बांग्लादेश और इंडोनेशिया भी घनी आबादी वाले एशियाई देश हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर पश्चिमी आलोचना से बचना चाहते हैं। अर्जेंटीना, इथियोपिया, मेक्सिको और नाइजीरिया अपने महाद्वीपों के सबसे बड़े देशों में से हैं।

यदि सभी 18 देशों को शामिल कर लिया जाता, तो जनसंख्या 3.2 अरब (विश्व का 41%) से बढ़कर 4.6 अरब (58%) हो जाती, जबकि G7 सदस्यों की जनसंख्या 10% होती। "बिग ब्रिक्स" का आर्थिक हिस्सा बढ़कर 34% हो जाएगा, जो अभी भी G7 से पीछे है, लेकिन यूरोपीय संघ से दोगुना है। हालाँकि, चीन अभी भी मुख्य आधार बना रहेगा, जो 23 देशों के उत्पादन का 55% हिस्सा रखता है (जबकि अमेरिका G7 का 58% हिस्सा है)।

सदस्यता पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन यह गुट अपने मौजूदा संबंधों को मज़बूत कर रहा है। बड़े खिलाड़ियों के वार्षिक शिखर सम्मेलनों के अलावा, सदस्यों और उनके मित्र देशों के शिक्षाविदों, कंपनियों, मंत्रियों, सत्तारूढ़ दलों और थिंक टैंकों की बैठकें भी बढ़ रही हैं। ब्राज़ील के गेटुलियो वर्गास थिंक टैंक के ओलिवर स्टुएनकेल का तर्क है, "ये बैठकें अक्सर नीरस होती हैं, लेकिन इनसे अधिकारियों को अपने संबंधों को वैश्विक बनाने में मदद मिलती है।"

ब्रिक्स ने और भी गंभीर प्रयास किए हैं। उन्होंने दो वित्तीय संस्थान स्थापित किए हैं, जिन्हें रूसी वित्त मंत्री ने एक बार मिनी-आईएमएफ और विश्व बैंक कहा था। इसका एक उदाहरण मिनी-विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) है। 2015 में शुरू हुए इस बैंक ने लगभग 100 परियोजनाओं को 33 अरब डॉलर का ऋण दिया है। चूँकि यह ब्रिक्स सदस्यता तक सीमित नहीं है, इसलिए एनडीबी ने बांग्लादेश, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को भी आकर्षित किया है। उरुग्वे को भी जल्द ही इसमें शामिल किया जाएगा।

इकोनॉमिस्ट के अनुसार, विस्तारित "बिग ब्रिक्स" पश्चिम के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन घातक खतरा नहीं।

क्योंकि इस समूह में आंतरिक समस्याएँ हैं। जहाँ चीन विस्तार करना चाहता है, वहीं रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका संशय में हैं। जी-7 के विपरीत, ये पाँचों सदस्य एकरूप नहीं हैं, राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य मामलों में काफ़ी भिन्न हैं, इसलिए विस्तार से मतभेद और गहरे होंगे। इसका मतलब है कि, हालाँकि अगर यह समूह बड़ा होता, तो पश्चिमी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के लिए ख़तरा बन सकता था, लेकिन इसे बदलना मुश्किल होगा।

आर्थिक अंतरों पर गौर करें। सबसे गरीब सदस्य, भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद चीन और रूस के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 20% है। ओपेक+ के एक प्रमुख सदस्य, रूस और ब्राज़ील शुद्ध तेल निर्यातक हैं, जबकि अन्य तीन देश आयात पर निर्भर हैं। चीन अपनी विनिमय दर का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है, जबकि अन्य चार देश कम हस्तक्षेप करते हैं।

यह सब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बदलने के इस समूह के प्रयासों को जटिल बनाता है। एक साझा ब्रिक्स आरक्षित मुद्रा का विचार इसलिए अटका हुआ है क्योंकि कोई भी सदस्य अपने केंद्रीय बैंक की शक्ति को नहीं छोड़ना चाहता। वे अक्सर अन्य आर्थिक संस्थानों में अपनी शक्ति का बचाव करते हैं।

एनडीबी की शुरुआत धीमी रही है। 2015 से अब तक इसका कुल ऋण विश्व बैंक द्वारा 2021 में दिए जाने वाले ऋण का केवल एक तिहाई है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के डैनियल ब्रैडलो कहते हैं कि विश्व बैंक ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह है। एनडीबी द्वारा मुख्यतः डॉलर या यूरो में ऋण जारी करने से सदस्यों के इस दावे को कुछ हद तक बल मिलता है कि वे डॉलर की मज़बूती कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

आंतरिक रूप से, भारत कुछ फैसलों में एक महत्वपूर्ण असहमति की आवाज़ हो सकता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के उपाध्यक्ष हर्ष पंत के अनुसार, ब्लॉक के शुरुआती दिनों में, भारत को लगता था कि रूस की मदद से वह चीन से बेहतर तरीके से निपट सकता है।

लेकिन अब रूस चीन पर निर्भर है। और भारत को चिंता है कि क्यूबा और बेलारूस जैसे कुछ उम्मीदवार भी चीन की सेवा में छोटे रूसी बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट के अनुसार, भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करने के लिए चीन से होड़ लगा रहा है। लेकिन वह कोई उपद्रवी भी नहीं बनना चाहता। इसलिए वह सावधानी से कदम बढ़ा रहा है और नए सदस्यों के लिए पात्रता मानदंडों पर अधिक गहराई से चर्चा करना चाहता है।

फिएन एन ( द इकोनॉमिस्ट के अनुसार )

[विज्ञापन_2]

स्रोत लिंक

![[फोटो] नहान दान समाचार पत्र के प्रधान संपादक ले क्वोक मिन्ह ने पासाक्सन समाचार पत्र के कार्यकारी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/da79369d8d2849318c3fe8e792f4ce16)

![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने IUU पर संचालन समिति की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/a5244e94b6dd49b3b52bbb92201c6986)

![[फोटो] केंद्रीय पार्टी एजेंसियों के पार्टी प्रतिनिधियों की पहली कांग्रेस का भव्य उद्घाटन](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/24/82a89e250d4d43cbb6fcb312f21c5dd4)

टिप्पणी (0)