हमारे सौरमंडल में दो पृथ्वीयों का सह-अस्तित्व जीवन और ग्रहों के संबंधों पर आकर्षक और चुनौतीपूर्ण दोनों दृष्टिकोण खोलेगा। क्या मनुष्य ब्रह्मांड में अपने पड़ोस में स्थित किसी अन्य सभ्यता से सीख सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं या संघर्ष का सामना कर सकते हैं?

कल्पना कीजिए कि एक दिन हम जागें और पता चले कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ़ एक पृथ्वी नहीं, बल्कि दो पृथ्वी हैं। आकार, जलवायु और जीवन में एक जैसे दो ग्रह। यह एक दिलचस्प संभावना है, लेकिन यह अनगिनत सवाल भी खड़े करती है: ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये दोनों ग्रह शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, या उनमें संघर्ष होगा? और क्या "पृथ्वी 2" के लोग हमारे जैसे होंगे?

किसी नए ग्रह के प्रकट होने से सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण बल में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इससे मौजूदा ग्रहों की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, यहाँ तक कि ग्रहों के बीच टकराव भी हो सकता है।

"पृथ्वी 2.0" की खोज

"पृथ्वी 2.0" की कहानी सिर्फ़ एक कल्पना नहीं है। 2015 में, नासा के केप्लर अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से कई समानताओं वाला एक ग्रह खोजा, जिसका नाम केप्लर-452b है। यह ग्रह सूर्य जैसे एक तारे की परिक्रमा 385 दिनों की अवधि में करता है। जीवन योग्य क्षेत्र में स्थित, केप्लर-452b को "पृथ्वी 2.0" नाम दिया गया।

हालाँकि, केप्लर-452b 1,400 प्रकाश वर्ष दूर है, जिससे वास्तविक संपर्क या अन्वेषण असंभव है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे अपने सौरमंडल में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो?

अगर नए ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पृथ्वी से अलग जीवन रूप मौजूद हो सकते हैं। नए जीवन रूपों की खोज विज्ञान के लिए एक नए युग का सूत्रपात करेगी।

सौरमंडल में एक और पृथ्वी डालें

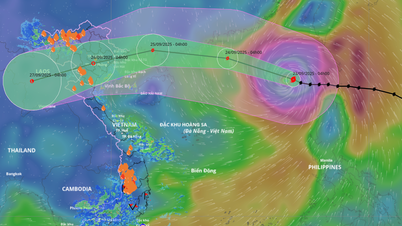

हमारे सौरमंडल में पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह होने की सबसे अधिक संभावना पृथ्वी और मंगल के बीच होगी। पृथ्वी वर्तमान में रहने योग्य क्षेत्र के भीतरी किनारे पर है, जबकि मंगल बाहरी किनारे पर है। इस अंतरिक्ष के मध्य में स्थित एक ग्रह जीवन के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की स्थिति प्रदान करेगा।

तो क्या दो ग्रह एक ही कक्षा साझा कर सकते हैं? सिद्धांत कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दोनों ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण की परस्पर क्रिया दो परिणामों में से एक को जन्म देगी: या तो वे टकराएँगे, या एक ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगा, सूर्य के करीब जाएगा, और विघटित हो जाएगा।

हालाँकि, इससे पहले कि हालात और बिगड़ें, दोनों ग्रह अरबों वर्षों तक एक साथ परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे हमें दोनों "पृथ्वी" के बीच के रिश्ते को समझने और उसका फायदा उठाने का समय मिल जाएगा।

एक नया ग्रह मानवता के लिए अपने रहने की जगह का विस्तार करने और नए संसाधनों का दोहन करने के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।

बाइनरी ग्रह प्रणालियाँ: एक रोमांचक संभावनाएँ

एक अन्य समाधान द्विग्रह प्रणाली है, जहाँ दोनों पृथ्वी की अलग-अलग लेकिन परस्पर क्रिया करने वाली कक्षाएँ होंगी। इस प्रणाली में, एक ग्रह दूसरे की परिक्रमा करेगा, और दोनों एक ही समय में सूर्य की परिक्रमा करेंगे।

इसका एक वास्तविक उदाहरण शनि के दो चंद्रमाओं, एपिमेथियस और जेनस में पाया जा सकता है। वे एक ही कक्षा में घूमते हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण समय-समय पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। क्या ऐसा ही तंत्र दो पृथ्वी पर भी लागू किया जा सकता है? हम जो जानते हैं, उसके आधार पर यह पूरी तरह संभव है।

यदि "पृथ्वी 2.0" पर जीवन होता

एक बड़ा सवाल यह है: अगर "पृथ्वी 2.0" पर जीवन होता, तो क्या उसके निवासी हमारे जैसे होते? जीव विज्ञान और विकास एक समान प्रक्रियाएँ नहीं हैं। भले ही ग्रह की जलवायु परिस्थितियाँ एक जैसी हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस पर मौजूद प्रजातियाँ वही हों जो हम पृथ्वी पर देखते हैं।

हालाँकि, मान लीजिए कि "पृथ्वी 2.0" पर एक उन्नत सभ्यता है, तो दोनों ग्रहों के बीच संपर्क कैसे होगा? रेडियो तरंगें, उपग्रह और उन्नत तकनीकें पहला सेतु होंगी। हम सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं, भाषाओं, संस्कृतियों और वैज्ञानिक ज्ञान का अन्वेषण कर सकते हैं।

क्या दोनों सभ्यताएँ सद्भाव से रहेंगी या उनमें टकराव होगा? मानव इतिहास ने दिखाया है कि जब दो महाशक्तियाँ आपस में मिलती हैं तो प्रतिस्पर्धा अवश्यंभावी है। लेकिन अंतरिक्ष के संदर्भ में, जहाँ संसाधनों का व्यापक रूप से साझा किया जा सकता है, सहयोग पूरी तरह से संभव है।

क्या "पृथ्वी 2.0" का अन्वेषण संभव है?

हालांकि यह ज्ञात है कि दोनों ग्रहों के बीच नियमित यात्रा फिलहाल दूर की बात है, लेकिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और यदि दोनों पृथ्वी एक दूसरे के करीब हैं, तो दोनों दुनियाओं के बीच यात्रा की संभावना केवल समय की बात होगी।

तकनीकी चुनौतियाँ, जैसे तेज़ और टिकाऊ अंतरिक्ष यान बनाना, वैज्ञानिक प्रगति से हल की जा सकती हैं। नासा और स्पेसएक्स जैसे संगठनों ने इंसानों को चाँद पर भेजने से लेकर मंगल ग्रह की खोज की योजना बनाने तक, अविश्वसनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

किसी नए ग्रह के प्रकट होने से सौरमंडल की संरचना बदल सकती है, नए क्षुद्रग्रह बेल्ट का निर्माण हो सकता है या धूल के बादलों का स्थान बदल सकता है।

संभावनाओं से भरा भविष्य

एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ मानवता अब एक ग्रह तक सीमित न रहे। दो धरती, दो सभ्यताएँ जो आपस में संवाद कर सकें, सीख सकें और जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसी बड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकें।

हालाँकि हमारे अपने सौरमंडल में "पृथ्वी 2.0" का विचार एक काल्पनिक विचार है, फिर भी यह संभावना मानव कल्पना को उत्तेजित करती है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान और अपनी सीमाओं से परे जाने की हमारी क्षमता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है।

क्या हम अपने जीवनकाल में कभी ऐसा नज़ारा देख पाएँगे? शायद नहीं। लेकिन ऐसे उज्ज्वल भविष्य की कल्पना ही मानवता को ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है।

[विज्ञापन_2]

स्रोत: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dieu-gi-se-xay-ra-neu-co-them-mot-trai-dat-khac-trong-he-mat-troi-cua-chung-ta-172250106072416761.htm

![[फोटो] केंद्रीय पार्टी एजेंसियों के पार्टी प्रतिनिधियों की पहली कांग्रेस का समापन](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/24/b419f67738854f85bad6dbefa40f3040)

![[फोटो] नहान दान समाचार पत्र के प्रधान संपादक ले क्वोक मिन्ह ने पासाक्सन समाचार पत्र के कार्यकारी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/da79369d8d2849318c3fe8e792f4ce16)

टिप्पणी (0)