Paman Tung dan saya mendaftar di militer pada waktu yang sama. Hari keberangkatan kami, matahari belum terbit di atas pepohonan bambu. Di mana-mana masih tertutup kabut pagi yang tebal, sekabur asap. Sebuah kendaraan militer , yang disamarkan dengan ketat, diparkir di bawah pohon kapas di pintu masuk desa untuk menyambut kami.

Sebagian besar tetangga keluar untuk mengantar para prajurit baru. Istri saya menggendong putri kami yang berusia lima bulan di sampingnya. Adik laki-lakinya yang berusia lima tahun mencengkeram leher saya. Seluruh keluarga berkerumun, enggan pergi. Ibu Paman Tung, dengan punggung sedikit membungkuk, mencoba mengangkat kepalanya yang berbintik-bintik perak, membuka matanya yang redup seperti buah lengkeng untuk menatap wajah putranya dari dekat. Dengan satu tangan ia menenteng ransel, dengan tangan lainnya ia menepuk punggung Paman Tung, mendesak dengan tegas: "Pergilah, kau harus kuat, saudara-saudaramu menunggu di mobil." Ia tergagap mengucapkan kalimat yang sama beberapa kali, mulutnya mendesak tetapi lengan Paman Tung dipegang erat olehnya.

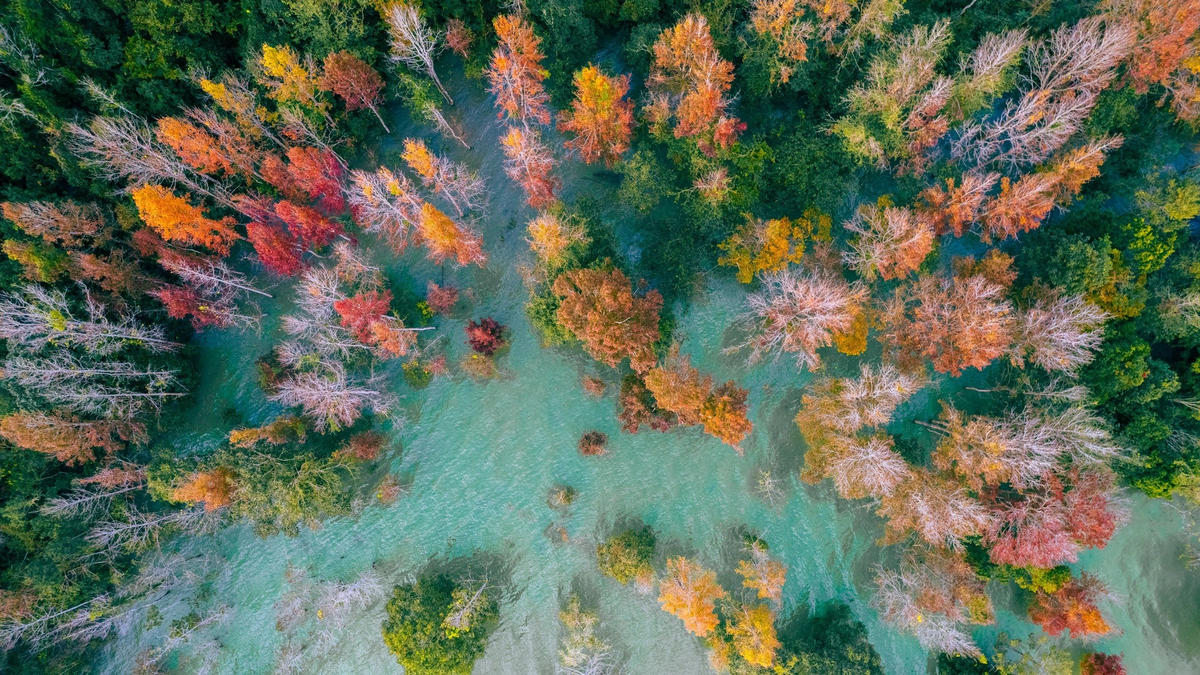

Saat itu awal Maret, dan pohon kapuk di pintu masuk desa sudah berwarna merah menyala. Dari pucuk pohon hingga dahan-dahan tipis yang terkulai, gugusan api berkelap-kelip menggantung di mana-mana. Angin dari Sungai Nguon bertiup di antara pucuk-pucuk pohon, dan banyak bunga berjatuhan ke dasar mobil, mendarat di atas ransel, dan di pundak para rekrutan baru yang masih berkutat dengan seragam khaki mereka yang baru.

Berkali-kali pohon kapuk di desa saya ikut menangis bersama penduduk desa, melepas anak-anak mereka ke tentara setiap musim berbunga. Rasanya pohon itu juga dipenuhi cinta, juga meronta-ronta ingin mencabut dari batangnya tetesan darah murni dan segar yang akan memberi kami kekuatan untuk berperang dengan percaya diri.

Duduk di sebelahku, Paman Tung mengangkat kedua tangannya untuk menerima sekuntum bunga kapas yang masih basah oleh embun pagi, lalu mendekapnya di dadanya. Sambil mengembuskan napas hangat di telingaku, ia mengucapkan kalimat yang tertahan: "Bunga kapas juga disebut bunga kapas." Aku tahu ia sangat merindukan teman sekelasnya di kelas 12, Mien.

Saya bertanya: "Mengapa Mien tidak datang mengantar saya?" Suaranya serak: "Hari ini giliran Mien bertugas, dia harus berada di baterai sejak pukul empat pagi. Tadi malam kami terisak-isak dan mengobrol di balik pohon kapas ini. Setelah tengah malam, ketika kami berpamitan, Mien memasukkan pena Anh Hung dan setumpuk kertas selofan ke dalam saku baju saya, lalu tiba-tiba memutar leher saya dan menggigit bahu saya dengan menyakitkan.

Aku pura-pura menangis: Darah berceceran di bajumu. Ia tersentak: Sudahlah! Kuharap itu menjadi bekas luka, agar kau selalu mengingat Mien. Tak menemukan kata-kata penyemangat, aku hanya bisa diam menggenggam tangan murid pamanku, yang selembut mi. Dalam hati aku berkata pada diri sendiri untuk selalu mengingat kata-kata nenekku tadi malam: "Kau masih sangat lemah, kau harus selalu mendukung dan melindunginya dalam segala situasi sulit, aku mengandalkanmu."

Sebelum meninggalkan desa, hati saya mencelos, dipenuhi rasa rindu. Ketika mobil mulai melaju, saya mendengar isak tangis yang tertahan di bawah naungan pohon kapas tua, yang sedang mekar penuh dengan bunga-bunga indahnya. Kami harus menahan emosi, berdiri bersama, mengangkat kedua tangan, dan berteriak lantang: "Sampai jumpa lagi di hari kemenangan."

Kakek saya punya sepuluh saudara kandung. Ayah Paman Tung adalah yang termuda. Saya lima tahun lebih tua dari Paman Tung. Di keluarga besar saya, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang memiliki beberapa anak untuk memanggil anak di kelas seniornya dengan sebutan paman atau bibi. Hal ini memang selalu terjadi.

Ayah Paman Tung meninggal dunia pada malam tahun 1948 ketika tentara menyerang garnisun Tam Chau. Ia baru berusia empat tahun saat itu. Sejak saat itu, ibunya membesarkannya sendirian. Setelah lulus SMA tahun lalu, sebagai satu-satunya keturunan martir, ia diprioritaskan untuk belajar di luar negeri di Uni Soviet, yang sangat didambakan banyak orang. Ia menolak, menggigit ujung jarinya, dan menggunakan darahnya untuk menulis surat tekad menjadi sukarelawan di medan perang melawan Amerika. Ibunya harus menandatangani surat pernyataan persetujuannya, lalu komite kebijakan menyetujui pendaftarannya di angkatan pertama tahun ini.

Saya dan paman saya ditugaskan di regu yang sama. Kami melewati banyak pertempuran bersama di medan perang di beberapa provinsi di Tenggara. Berkat restu leluhur kami, selama empat tahun terakhir, saya dan paman saya tidak pernah terkena pecahan peluru sedikit pun. Kami hanya mengalami beberapa serangan malaria dan beberapa luka akibat ledakan bom, dan kemudian kesehatan kami kembali normal.

Bulan Maret ini, setelah reorganisasi militer, Paman Tung dan saya dikirim oleh unit untuk mengikuti kelas pelatihan khusus bersama puluhan prajurit dari unit lain. Kelompok kami diam-diam menyeberangi Sungai Saigon dan berbaris menuju Pangkalan R. Kami melakukan perjalanan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari di bawah naungan hutan lebat.

Saat itu tahun 1970, perang sedang berada di fase terdahsyatnya. Malam itu, kami baru saja menyeberangi sungai kering ketika perwira penghubung memberi perintah: "Bagian ini adalah titik kunci di mana pesawat musuh secara teratur mengintai dan mengebom, kawan-kawan harus memperhatikan dengan saksama, jangan subjektif."

Ada cukup banyak korban di sini.” Saya baru saja mendorong topi saya ke belakang dan sedang waspada ketika mendengar beberapa suar meledak di atas kepala. Saya dan paman saya segera bersembunyi di balik pohon tua di pinggir jalan setapak. Paman Tung berbisik, “Pohon kapuk, pohon kapas, Temanku!”

Aku menyentuh kulit kayunya yang kasar, telapak tanganku menyentuh duri-duri tajam. Tiba-tiba aku teringat pohon-pohon kapuk di desaku, yang pasti sedang berbunga musim ini. Mendongak, bunga-bunga kapuk yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam nyala api, sesaat padam, sejenak menampakkan obor-obor indah.

Ada sebatang dahan di tengah pohon, seukuran bajak, yang telah tertiup bom dan tampak seperti lengan lumpuh yang menunjuk ke arah bulan sabit yang terbit di cakrawala, juga bergelantungan dengan gugusan bunga yang mempesona. Rasanya saat itu, Paman Tung telah melupakan semua musuh di langit, berdiri tegak dengan penuh semangat, kedua tangannya merangkul separuh pohon kapuk, dan dengan penuh semangat melontarkan beberapa kata: "Mien! Mien! Di tengah hutan juga ada pohon kapuk seperti di kampung halaman kita, sayangku."

Tiba-tiba kilat menyambar, aku hanya sempat melihat beberapa titik terang terpantul di mata Paman Tung yang hitam dan lebar. Lalu gelap gulita. Lalu semuanya hening. Telingaku tuli. Bom itu meledak sangat dekat, tekanannya mendorongku jatuh bersamaan dengan seluruh tubuh Paman Tung jatuh terlentang. Darah dari dadanya menyembur, membasahi bajuku, panas.

Paman Tung meninggal dunia akibat bom yang menembus jantungnya, keluar dari punggungnya, dan menancap jauh di dalam batang pohon kapuk. Sepotong kulit kayu sepanjang beberapa tangan terkelupas, menampakkan batang pohon putih pucat. Di tanganku, Paman Tung tak bisa berkata apa-apa lagi.

Mien! Mien! Adalah panggilan terakhir pamanku di dunia ini. Setelah pengeboman, hutan kembali sunyi senyap. Dari atas, pohon-pohon kapuk mengguyur dengan sendu bagai hujan, membasahi pamanku dan aku. Bunga-bunga itu bagai tetesan darah merah cerah, berkibar dan menetes tanpa henti.

Kami membaringkan Paman Tung di lubang dalam yang digali di balik jalan setapak, sekitar sepuluh meter dari pangkal pohon kapas. Saya menggeledah ransel dan menggantinya dengan seragam khaki Suzhou yang masih terlipat, yang telah ia simpan untuk hari ia pulang dari cuti di Korea Utara. Saya juga dengan hati-hati memasukkan sebotol penisilin berisi fotonya dan informasi penting tentang seorang prajurit yang tertulis di baliknya ke saku dada kanan saya.

Dengan hati-hati aku memasukkan kertas selofan berlumuran darah dan pena Hero pemberian Mien ke dalam saku kemeja kirinya, tempat jantungnya berlumuran darah muda yang murni. Sebelum membungkusnya dengan selimut, kami menggunakan senter kami untuk mengamatinya sekali lagi.

Wajahnya pucat karena kehilangan darah, tetapi sudut mulutnya belum menutup, memperlihatkan deretan gigi depannya yang rata seperti biji jagung, berkilauan diterpa cahaya. Senyumnya belum pudar, senyum masa mudanya terukir selamanya dalam ingatanku. Rasanya ia belum merasakan sakit, belum tahu bahwa ia harus meninggalkan dunia ini di usia pertengahan dua puluhan.

Ia jatuh terduduk seolah-olah jatuh ke pelukan ibunya, tertidur lelap dengan damai. Tanpa batu nisan, kami menemukan batu laterit terkubur di bawah tanah di ujung nisan. Setelah selesai, seluruh regu menundukkan kepala dalam diam dan melanjutkan perjalanan. Mengetahui bahwa saya keponakan Paman Tung, petugas penghubung dengan lembut berkata kepada saya: "Pohon kapas ini berjarak sekitar dua kilometer dari sungai Tha La yang baru saja kita lewati.

Jalan yang akan kita lewati juga kurang lebih sama jaraknya, anggap saja itu sebagai koordinatnya”. Sedangkan aku, aku berlama-lama di dekat makamnya, terisak dan berdoa: “Paman Tung! Beristirahatlah dengan tenang di sini. Di sini ada pohon randu, yang akan mekar dengan bunga-bunga indah setiap bulan Maret. Jiwa tanah air dan cinta serta kerinduan ibumu, Mien, dan keluarga besar kita selalu tersembunyi di bawah naungan pohon ini, di antara bunga-bunga bulan Maret yang mekar, yang akan selalu menghangatkan jiwamu selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun engkau masih mengembara di tempat ini. Setelah hari kemenangan, aku pasti akan datang ke sini untuk membawamu kembali beristirahat bersama leluhurmu, di jantung tanah airmu”.

Satu-satunya yang tersisa dari paman saya adalah ransel berlumuran darah yang selalu saya bawa selama masa perang. Pertama kali saya pulang cuti, saya harus menahan diri dan menyimpannya di dalam peti kayu yang diikatkan ke balok. Sungguh menyakitkan bagi saya melihat seorang ibu memegang kenang-kenangan anaknya yang berlumuran darah.

Setelah perdamaian pulih, istri saya memberi tahu saya bahwa komune telah mengadakan upacara peringatan untuk Paman Tung beberapa tahun yang lalu. Bibi Mien juga meninggal setahun setelah Paman Tung di medan perang Quang Tri . Ibunya, setelah berkali-kali meminta-minta kepada organisasi dan istri saya, akhirnya tinggal permanen di rumah saya. Rumah saya bersebelahan dengan rumahnya, jadi mudah baginya untuk pulang setiap hari untuk membakar dupa di depan dua patung martir terkasih.

Namun, ia menunjukkan tanda-tanda demensia. Istri saya menulis dalam suratnya: "Setiap pagi, ia akan pergi ke pintu masuk desa dengan sabit di tangan dan keranjang di tangannya, duduk tanpa sadar di bawah pohon randu. Ketika ditanya, ia akan berkata: Saya sedang mencari rumput babi untuk membantunya dan anak-anaknya. Saya juga sedang menunggu Tung yang sedang dalam perjalanan pulang. Setelah bertahun-tahun jauh dari rumah, ia pasti lupa jalan, sungguh menyedihkan!"

Baru pada Maret 1976 saya diberi cuti sebulan oleh unit saya. Duduk di kereta militer yang melaju dari Utara ke Selatan, kereta itu selambat kura-kura. Memandang pohon kapas yang berbunga di kedua sisi jalan, hati saya dipenuhi kerinduan yang tak berujung kepada Paman Tung.

Situasi saat itu masih rumit, sehingga saya tidak bisa pergi mencari makam paman. Bagaimana saya harus memberi tahu nenek saya? Saya turun di stasiun di kota NB tengah malam, memanggul ransel dan berjalan kaki, dan saat fajar saya tiba di pohon kapas di pintu masuk desa. Ibu Paman Tung adalah kerabat pertama yang saya temui, dan beliau berada di tempat yang sama sebelas tahun yang lalu. Ia memegang baju Paman Tung dan mendesak: "Pergilah, anakku, kakimu akan kuat dan batumu akan lunak. Teman-temanmu sudah menunggu di bus."

Mengetahui kondisinya, aku masih tak kuasa menahan air mataku. Kugenggam tangannya dan kusebutkan namaku. Ia menjatuhkan sabit dan keranjangnya, memelukku erat, dan menangis: "Anak durhaka itu, Tung, mengapa ia tak kembali padaku? Ia meninggalkan ibunya sendirian dan tua seperti ini. Oh, anakku."

Mengetahui ia sedang linglung, aku berpura-pura memintanya mengantarku pulang, mengatakan bahwa aku lupa membawa gerbang. Seolah tiba-tiba terbangun, ia memarahi: "Ayahmu, ke mana pun kau pergi, kau harus ingat kampung halamanmu, begitulah cara menjadi manusia. Itu sangat buruk." Lalu ia meraih lenganku lagi, berbisik: "Pergilah, kau harus kuat dan berani."

Seperti menggenggam tangan Paman Tung pagi itu. Pagi itu, musim berbunga pohon kapas. Angin dari Sungai Nguon masih berembus di antara pucuk-pucuk pohon, dan banyak bunga kapas berguguran bagai air mata berwarna darah di kepala aku dan Nenek. Seolah berbagi, seolah bersimpati.

Karier militer saya berlanjut di garis depan untuk melindungi perbatasan barat daya, lalu bertempur melawan ekspansionis Utara. Pada tahun 1980, ketika keadaan masih damai, saya diberhentikan. Ketika saya tiba di rumah siang hari, istri saya masih bertugas di lapangan, dan anak-anak saya belum tamat sekolah. Rumah tiga kamar itu sunyi dan sepi, hanya dia yang duduk membungkuk di samping tempat tidur gantung goni dengan rambut putihnya yang acak-acakan.

Ransel yang berlumuran darah Paman Tung yang kubawa pulang beberapa tahun lalu digulung rapi dan diletakkan di tempat tidur gantung. Dengan satu tangan, ia memegang ujung tempat tidur gantung dan menggoyangkannya pelan, sementara tangan lainnya mengipasi kipas daun palem. Aku berbicara pelan, ia mendongak dan berbisik pelan: "Jangan bicara keras-keras, biarkan dia tidur. Dia baru saja kembali. Kekuatan putraku telah melemah, namun dia harus berjuang melewati belantara bom dan peluru selama bertahun-tahun. Aku turut berduka cita!" Aku diam-diam memalingkan wajah untuk menyembunyikan air mataku.

Aku bertanya tentang ransel Paman Tung, dan istriku menjelaskan: "Aneh sekali, Sayang. Selama beberapa hari, dia terus menunjuk peti yang kau ikat ke balok dan menangis: Tung ada di peti itu. Tolong turunkan dia bersamaku. Aku kasihan sekali padanya. Tak ada cara lagi untuk menyembunyikannya darinya, jadi aku menurunkannya, dan begitu dia membukanya, dia memeluk ransel itu, terisak-isak penuh kasih sayang. Sejak saat itu, dia berhenti berkeliaran. Setiap hari dia duduk membungkuk, mengayun-ayunkan hammock, membisikkan lagu-lagu nina bobo yang sedih."

Aku tinggal di rumah selama beberapa hari. Saat itu, ibu Paman Tung sangat lemah. Siang hari, ia menggendong bayinya di tempat tidur gantung, dan malam harinya ia bergumam dalam hati: "Tung! Kenapa kau tidak kembali ke Ibu? Kakek! Kenapa kau tidak membawaku mencari jalan kembali ke desa? Aku masih sangat muda. Tubuh seorang pelajar seperti rebung yang lemah. Bagaimana mungkin aku tahan dikirim ke medan perang selamanya, anakku?"

Kalau begini terus, wanita tua itu tidak akan hidup lama lagi. Satu-satunya cara untuk menemukan dan membawa jenazah Paman Tung kembali ke desa adalah membantunya pulih. Selama aku tidak memenuhi tugas suci ini, hati nuraniku akan begitu bersalah sampai-sampai aku akan lupa makan dan kurang tidur.

Berpikir demikian, dengan sedikit waktu istirahat ini, saya bertekad untuk berangkat mencari dan mengumpulkan jenazah Paman Tung untuk dimakamkan bersama ayahnya di pemakaman martir di kota asal saya. Salah satu rekan saya saat itu bertugas di Komando Militer Provinsi Tay Ninh . Saya berangkat dengan percaya diri, yakin bahwa saya akan menyelesaikan misi ini.

Rekan seperjuangan saya bertanya-tanya dan berdiskusi dengan saya: "Namamu hanya samar-samar, Sungai Tha La. Ada beberapa tempat bernama Tha La di provinsi ini. Tahukah kamu Tha La yang mana? Menyeberangi sungai yang dangkal, lalu dibom di tengah sungai, dan jalan menghalangi arah perjalanan, kurasa itu mungkin Sungai Tha La di Tan Bien."

Di sana, sebuah komune ekonomi baru telah didirikan. Jika pohon kapuk dan makam Paman Tung itu ditebang dan dihancurkan, akan sangat sulit untuk menemukannya. Saya sibuk mempelajari resolusinya selama seminggu lagi. Lebih lambat lebih baik. Anda bisa naik Six-Seven saya dan pergi ke sana dulu. Saya akan memanggil orang-orang di distrik dan komune ekonomi baru untuk membantu.

Saya berkendara langsung dari Kota Tay Ninh ke Distrik Tan Bien. Sesampainya di persimpangan Dong Pan, saya tidak menyangka ada pasar dengan banyak orang berjual beli di sini. Dari sana, ada jalan yang berbelok ke komune ekonomi baru dan kemudian ke tepi Sungai Tha La. Saya senang mungkin menemukan tempat yang tepat di mana paman saya meninggal tahun itu.

Saya panik dan khawatir karena setelah hanya empat tahun damai, jalur komunikasi yang dulu berada di bawah pepohonan hutan kini tak lagi dinaungi pepohonan tua. Di depan mata saya terbentang hamparan ladang tebu dan singkong hijau yang tak berujung, satu demi satu. Apakah jejak masa lalu masih utuh?

Syukurlah, pohon randu di tengah hutan yang telah lama menaungi makam pamanku yang dibangun dengan tergesa-gesa itu masih ada. Ia berkicau dan memanggilku dengan lapisan-lapisan api yang cemerlang, terpantul di langit biru Maret yang tak berawan. Pangkal dahannya yang menunjuk ke arah bulan sabit malam itu masih menunjukkan duka yang sama seperti masa berkabung.

Tempat serpihan bom merobek sebagian besar kulit pohon masih memperlihatkan lubang hitam pekat yang dipenuhi asap. Saya menduga zona ekonomi baru dimulai dari pangkal pohon ini. Banyak rumah beratap jerami berdinding lumpur semuanya berukuran dan bergaya sama, bagian depannya menghadap jalan tanah merah yang lurus.

Di setiap petak halaman tanah, ada anak-anak yang berkeliaran dengan ayam dan bebek. Sambil memarkir sepeda di bawah naungan pohon kapuk yang menaungi separuh jalan, saya berdiri dengan gugup di depan gerbang bambu yang terbuka, berusaha keras menatap pohon kapuk yang terselip di dalam pagar taman selebar sekitar tiga sao utara.

Sebuah rumah kecil, bagian depannya terbuat dari papan-papan yang baru digergaji, masih mempertahankan warna kemerahan kayunya. Pintu masuknya terbuka lebar dengan dua panel kayunya. Seorang pria bertelanjang dada duduk di tanah. Atau lebih tepatnya, hanya setengah pria. Tak lama kemudian, saya melihat dua paha pendek berwarna hitam mencuat dari kedua kaki celana pendeknya.

Sebuah papan kayu bertuliskan: Tu Doan memperbaiki kunci, memperbaiki mobil, dan memompa serta menekan ban tergantung di atas tiang tempatnya duduk. Saya berkata: "Pak, bolehkah saya berkunjung?" Ia menjawab dengan lembut, tidak acuh maupun antusias: "Ada apa, mobil Anda perlu diperbaiki?". "Tidak, tapi ya."

Saya membawa sepeda ke halaman, mengangkat standar tengah, dan memintanya untuk mengencangkan rantai. Rantainya terlalu longgar dan terus berbunyi klik. Sambil meletakkan kedua tangan di kursi kayu dan mencondongkan seluruh tubuhnya ke depan, pemilik rumah itu merangkak ke sisi sepeda. Selagi ia sibuk mengencangkan sekrup, saya memulai percakapan: "Sudah berapa lama Anda tidak mengalami kecelakaan?" "Kecelakaan apa? Saya veteran penyandang disabilitas."

Pada bulan Maret 1975, saya masih dirawat di Rumah Sakit Militer Republik. Setelah pembebasan, Rumah Sakit Militer Revolusioner terus merawat saya hingga luka saya sembuh. Pada tahun 1976, saya dan istri serta kedua anak saya mengajukan diri untuk datang ke sini guna membangun desa ekonomi baru. Kami hidup dengan santai hingga sekarang.

Ia bertanya lagi: "Di mana kamu dan anak-anakmu?". "Ibu mereka bekerja mengupas kulit singkong untuk pabrik pengolahan pati. Kedua anak itu pergi ke sekolah di pagi hari dan bekerja dengan ibu mereka di sore hari." Ia bertanya lagi: "Apakah ada banyak kekurangan?". "Jika kamu cukup tahu, maka cukuplah. Sayuran dari kebun. Beras dari pasar. Tiga kali makan lengkap sehari, tidur nyenyak."

Saya menunjuk ke sudut taman di depan rumah yang rerumputannya begitu lebat sehingga tidak ada pohon yang bisa ditanam karena naungan pohon kapuk. Saya bertanya: "Saya dengar dulu, ketika kami sedang membuka hutan untuk membuat kawasan ekonomi baru, kami menebang semua pohon besar dan kecil, tetapi mengapa pohon kapuk ini dibiarkan begitu saja?" "Ketika saya datang untuk menerima rumah itu, saya melihat pohon itu di sana. Saya juga bertanya-tanya seperti Anda. Saya bertanya kepada orang-orang yang datang sebelumnya, dan mereka semua berkata: Sepertinya ada semacam spiritualitas. Setiap tukang kayu yang datang untuk menebang pohon ini menyerah dengan wajah pucat.

Ketua tim kemudian mendecak lidahnya: Biarkan saja di sana mekar setiap musim untuk memperindah pemandangan. Semua orang berebut rumah dan kavling di depan komune. Setelah beberapa hari, mereka semua meminta untuk pindah ke rumah lain. Ketika ditanya mengapa, mereka semua menggelengkan kepala dalam diam. Keluarga saya tiba terakhir dan telah tinggal di sana dengan damai sejak saat itu.

Ada satu hal, beri tahu para prajurit agar tidak menyalahkan saya karena menyebarkan takhayul. Memang benar saya sudah beberapa kali meminta seorang pelukis untuk menebang pohon kapas itu, tetapi saya tidak sanggup melakukannya. Karena setiap tahun, puluhan kali saya bermimpi seorang prajurit yang masih sangat muda datang dari pohon kapas di sudut kebun ke rumah saya dan mengajak saya minum-minum.

Setiap pesta minum selalu ramai, baik dari Tentara Pembebasan maupun Tentara Republik Vietnam. Semua orang berpelukan, menari, dan menyanyikan musik kuning dan merah. Keesokan paginya, napas saya masih tercium bau alkohol. Namun anehnya, saat bersamanya, saya bagaikan seorang prajurit berkaki dua, begitu bahagia dan riang. Setiap kali saya tidak bertemu dengannya dalam waktu yang lama, saya merasa begitu sedih dan linglung.

Baru saat itulah aku berkata jujur: "Mungkin prajurit itu pamanku. Di rerumputan yang kusut itu, kami menguburkan pamanku lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Masih ada batu laterit di tanah tempat kami menandainya. Terima kasih telah menjaganya tetap utuh sehingga aku punya kesempatan untuk membawa pamanku kembali ke kampung halamannya." Mendengar itu, Tu Doan hampir terjatuh, matanya terbelalak, mulutnya menganga, dan ia mengulangi: "Itu benar-benar Linh, itu benar-benar Linh. Kita sudah bersama begitu lama, tetapi kita tidak tahu cara menyalakan dupa untuknya di hari bulan purnama. Sayang sekali!"

Saya dan Pak Doan membersihkan rumput di sudut taman. Puncak batu laterit itu mencuat sekitar sepuluh sentimeter dari tanah. Ini membuktikan bahwa sejak malam itu hingga sekarang, makam Paman Tung masih utuh. Saya membakar semua dupa dan menata sesaji yang saya bawa dari kampung halaman untuk diletakkan di atas gundukan tanah itu. Berlutut di tanah, saya menundukkan kepala dan menangkupkan tangan untuk memberi penghormatan kepada Paman Tung tiga kali, membiarkan dua aliran air mata jatuh ke makam Paman Tung yang baru saja dibersihkan dari duri.

Veteran penyandang disabilitas, Tu Doan, duduk di sebelah saya, juga menundukkan kepala, air mata mengalir di wajahnya, dan mengucapkan beberapa patah kata: "Dengan hormat, saya mohon arwah Anda untuk mengampuni saya karena telah bersama Anda begitu lama tanpa sebatang dupa pun untuk dipersembahkan." Saya menghiburnya: "Bukan salah saya jika saya tidak tahu. Arwah orang yang telah meninggal lebih toleran dan bijaksana daripada kita manusia biasa, Sahabatku!"

Dupa di makam Paman Tung membara dengan hebat. Siang di bulan Maret terasa sunyi dan damai, bunga-bunga kapas merah cerah berguguran di tanah. Bunga-bunga kapas tahun ini tampak luar biasa segar, tidak sesedih musim bunga ketika negeri ini masih diselimuti asap dan api.

VTK

Sumber

Komentar (0)