梁が船の側面に当たる「カチャカチャ」という音が聞こえ、トアさんはかがんで、川の向こう側から吹いてくる風になびく髪をまとめた。ほら… 渡し舟は静かに流れ、人生の川を漂い、人々を遠くへ、愛する埠頭から遠くへ、多くの未練を背負って… 渡し舟は前に傾き、船べりを押して優しく歌います。船は傾き、向きを変え、そして川面にシンバルの音を立てながら滑るように進み、雲に覆われた滑らかな砂浜を後に残した。

午後は閑散としていた。私は立ち止まって、ズボンの脚に付いたクローバーの花を取り除いた。私の影を見て、トアさんは漕ぐのをやめて叫びました。「レム!昨夜、アンおじさんが帰ってきたの。おじさんは、おじさんを愛しているなら結婚すべきだって言ったのよ!」ミス・トアは首を傾げて魅力的に微笑んだが、その笑い声は、船がすでに川の真ん中にあった時に、割れたガラスの破片がぶつかり合って沈んでいくような笑い声だった。私は川に向かって「おばあちゃん、明日おばあちゃんは北へ行くんだ…」と叫ぶ時間があった。私が言い終わる前に、トアさんは急いでボートを岸に向け、水辺に寄りかかり、屋根の梁を縛り、息を切らしながら私の方に駆け寄って来た。「ねえ、息子さんも行くの?」

「ええ、たくさんの家族が行方不明の親戚を探すのを手伝ってくれる霊能者がいると聞きました。父の友人が祖父をそこに連れて行きました。彼は、叔父が祖父と父の元に戻って安心できるようにしたいだけだと言っていました。」

トアさんは、波によって逆さの円錐のように積み重なった砂丘の上に座り込んだ。外では、川の水位が彼女の足元でゆっくりと上昇していた。タゲリの悲しげな鳴き声が、生温かくて魚のような泥の匂いを漂わせる川面に広がった。彼女は何気なくクローバーの花を摘み取って手のひらに載せ、風に吹き飛ばしました。私は彼女の隣に座り、海岸に打ち上げられて腐った草の間に取り残された小魚の死骸を棒で突いた。あたりが暗くなってきたので、私は立ち上がってズボンについた砂を払い落としました。「家に着いたら待たせないで!」トアさんは静かに川へ行き、水をすくって顔にかけました。彼女は指で、目を汚しもみあげにこびりついた水を素早く拭き取った。彼女の声が風に運ばれてきた。「フォー・ティンの家族が畑を焼いたの。煙が目にしみるのよ!」

人気のない埠頭で揺れるトアさんの小さな姿が、私の目から次第に消えていった。

私の村はトゥ川の岸沿いにあります。一年中花や草の香りが漂う曲がりくねった道沿いには広大な桑畑が広がり、村々は夢のような雰囲気を漂わせています。夕暮れ時には紫色の花畑が暗く広がります。毎朝目が覚めて外を見ると、川が霧に覆われて地平線の半分が見えません。私の村は地滑り地帯にあり、毎年土地が部分的に陥没するため、いつからこの村はボ・ロと名付けられました。ボ・ロとは、蚕と絹織物の村々に続く、緩やかな斜面のような砂地のことです。

毎日、母は埠頭のラング氏の船に乗って川を渡り、村の市場へ行きました。時々、トアさんは私の祖父を命日に連れて行ってくれました。彼女は船首に座り、ゆっくりと屋根を扇いでいた。扇ぐ水の音は穏やかで心地よかった。おばあちゃんは船の端に座り、ぼんやりと空と大地を眺めながら子守唄をつぶやいていました。誰かが戻ってきて、彼女の友人にこう言いました。「若いジャックフルーツが送られ、トビウオが送られました...」

私の祖母は、父と叔父のアンが二度出産したときも、二度も洪水に巻き込まれたと私に話しました。私の祖母は、危険なときに助けてくれた村の人々の優しさを忘れないように、彼にアンと名付けました。叔父と私は谷間で牛の世話をしていた頃から、密かにお互い想い合っていました。トアさんは、美人というわけではないが、その魅力と辛辣な表情は、誰もが彼女を長い間見つめ、苔むした湖面のように黒い彼女の目に立ち止まりたくなるような魅力を持っている。彼女は優しくて、よく笑い、笑うとさらに優しくなります。私の叔父が軍隊に入隊した日、彼女は彼を川の向こうに連れて行きました。船が戻ったとき、彼女はまだ埠頭に立っていて、黙って向こう岸を眺めており、手に持った梁が砂の上に長い軌跡を描いていた。

トアさんは村の端にある家に祖母と一緒に住んでいました。彼女は数日おきに口実を見つけて祖母の家に来ました。彼女は時々鶏小屋のドアを縛ったり、雨が降って水が溜まるのを待つために瓶をすすいだりしていました。時々、ゴミ箱の中の米がなくなっていたのを見ると、彼女は部屋に入って、米を数瓶すくい上げて挽いていました。彼女は嫁のように黙々と何でもやりました。祖母はポーチに座り、目に涙を浮かべながら急いでドアの外へ出て行きました。彼女がアンおじさんを恋しく思っていたことはわかっていました。時々、目に涙があふれてきて、彼女はこっそり指でそれを拭ったが、それでも恋しさの涙は止まらなかった。

アンおじさんは出かけて行って、二度と戻って来なかった。私の祖母は彼の遺体がどこにあるのか知りませんでした。彼は毎日午後になると埠頭に行き、まるで待っているかのように反対側を見つめていた。叔父が去った午後、砂州には誰もいなくなり、川底は薄暗い茂みに覆われ、地平線では、午後遅くに雲が赤く輝いていました。船が向こう岸に渡ると、叔父は祖母を振り返り、愛情のこもった視線を向け、手を上げてずっと手を振り続けました。その日から、毎晩、トアさんは静かに川へ行き、川を眺めながら、叔父がまだ遠くへ行っていない日と同じ歌を歌った。 「ホーロー…愛の川を漂い、愛の川は行ったり来たりして、浮き沈みに慣れ、愛の波とともに漂う…」

祖母はトーアを抱き寄せ、荒々しい手で胸を押さえ、ささやきました。「結婚しなさい、娘よ。村の男たちはいつもあなたを哀れに思うわ。いずれにせよ、アンはいなくなってしまうのよ。こんなあなたを見ると、私もあなたを哀れに思うわ!」トアさんは安堵して微笑み、口の端に愛らしい米粒を浮かべた。

子どもの頃、毎日午後になると川岸からカチャカチャという音が聞こえてくると、遊んでいた輪ゴムを急いで隅に放り投げ、葦原を急いで渡り、川の方へ続く野原の小道をたどり、幹がカーテンのように垂れ下がっている古いガジュマルの木の横で、トアさんはポールにボートを結びつけ、帽子を取って汗をかいたまま扇いでいた。私の足音が聞こえるたびに、彼女はおしゃべりをして私を座らせ、今日の午後、砂州を通り過ぎた時に、路上で売っている口のきけない老人から人形を買うために子供たちが群がっているのを見たという話をしてくれた。彼女は物語を語りながら、ポケットから、時にはお姫様の形をした置物、時にはココナッツの葉で作ったバッタ、時には緑と赤のロリポップを取り出して私に見せてくれました。私は彼女の隣に座り、彼女のシャツから漂う甘い香りを吸い込んだ。その香りは私を夜の夢へと誘い、風の強い川岸まで広がった。

「どうしていつもいい匂いがするんですか?」と、私は一度尋ねたことがあります。

トアさんは顔を赤らめて、突然笑い出した。「アンおじさんは栗の花の香りが好きなんです。」

* * *

おばあちゃんは荷物をまとめて出て行きました。トアさんは夕暮れ時に祖母を船着場に連れて行きました。半月以上、夜も眠れませんでした。私はそこに横たわり、埠頭の外から聞こえてくる、人々がささやき声や会話をしているような音を聞きました。川岸に降り注ぐ雨の音に揺られて、白いツバメが水面に沿って飛んでいきました。私は、道の終わりで、背が高くて痩せた叔父が、地平線まで咲き誇る紫色の花畑の中を、足を引きずりながらよろめきながら歩いている夢を見た。トアさんは、乱れた髪の後ろに赤い顔を隠しながら彼に向かって走り、その笑い声が人気のない川岸に響き渡った。彼女は叔父の肩に優しく寄りかかり、秋の瞳を輝かせながら、叔父が身をかがめて「長い間待っていたのか?」とささやいた。

午後の野原へ戻っていく鳥たちのさえずりの中で、彼女はうなずいて微笑んだ。 「それから、この川でエビを養殖するためのいかだをいくつか作り、鶏を育て、マラバルほうれん草の畑をいくつか植えます...」。夢の中で、私は今でもトア女史の歌声を聞きます。その歌声は、静かな夜に響く呼び声のように、川岸に響き渡ります。 「ホロウ… 人生は川であり、私たちは船のように漂い、前後に漕ぎながら、人生の流れに従っているのです…」

祖母は疲れ果てて戻って来た。へこんだ布製のバッグが、古くてしわしわになった腕の中でひらひらと揺れていた。おばあちゃんは玄関に座り、息を吐きました。その息は苦しそうで悲しそうでした。遠くの野原では、午後の薄暗い霧のせいで、ぼんやりとした煙と銀色の霧の区別がつかなかった。トアさんは祖母が戻ってきたと聞いて、すぐに駆け寄りました。彼女は路地から、ぼんやりとした表情をしている祖母の姿を見た。彼女は静かに入って来て、指でシャツの裾を何度もいじっていた。おばあちゃんは彼女を見上げましたが、彼女の目に悲しみが浮かんでいたので、私は長く見続ける勇気がありませんでした。トアさんは祖母の隣に座り、荒れた手で祖母の手を包みました。それを待っていたかのように、彼は彼女の腕の中に倒れ込み、泣きじゃくった。

「お母さん、泣かないで!泣かないで!」と彼女は言ったが、声を詰まらせた。「田んぼに種を蒔いて一ヶ月経った後、アンを探しに連れて行ったの。アンはいつも、どこへ行っても必ず戻ってきたいと言っていたわ。戻ってくる、戻ってくる…私たちの村に。そうすれば明日の朝、川へ行ってヒバリの鳴き声を聞けるのよ。」

その夜、明るい月明かりの下、蚊帳の中から外を見ると、祖母がポーチに座っているのが見えました。沈黙。おばあちゃんの背中はフックのように曲がり、肩は落ちて、枯れ葉が落ちる音に震えていました。台所小屋からの黄色い光が震えて、長く動かない線を描いていました。

午後の空は乾燥しています。川岸の野草は冷たい日差しに濡れて垂れ下がっていた。その夜、突然雨が降り、川岸のアワの穂がしなびて紫色に染まりました。叔父はあの花の季節以来、家を出て行って戻ってきませんでした。それは4月下旬のある夜のことだった。おばあちゃんは泣き止んで笑いました。希望、そして絶望。トアさんだけが、川全体を明るく照らす笑顔で毅然とした態度を貫いていました。「アンさんは戻ってくると約束したのよ。この川の曲がり角、ガジュマルの枝が垂れ下がっている橋のたもとで会おうって。ただ、まだどこかをさまよっているだけなの、お母さん!」

雨上がりの川岸の草の上に横たわり、かび臭い匂いを嗅いだ。私の故郷の夕焼けはとても悲しい。

霧雨が降る早朝に白い葦がそっと咲き、ツバメが戻ってきて川辺を白く染め、悲しげな雲の間を滑空する季節がまたやってきました。毎晩、人気のない埠頭では、砂の上を静かに足音が響き渡る。月は大きく澄んでいて、川岸に降り注ぐ露のように冷たく、トアさんは一人で埠頭に立ち、地平線を見つめていた。一人で。一人で。夜は徐々に明けていき、彼女は眠りに落ちた。肩の髪は露に濡れていた。目が覚めると、彼女はまだ広大な夕暮れの中に座っていた。

路地は水田でいっぱいで、溝まで伸びていました。暗い瓦屋根の家は、路地の前の枝にヒバリの群れが集まって会話する木々のざわめきが聞こえる庭の真ん中に立っていた。祖母は、ココナッツの箒を使って、壊れたレンガを取り除いた庭の長い一筋の箒を掃き、お供え物を準備し、午後の太陽が当たるポーチに置いたテーブルの上にもち米、甘いスープ、そして奉納品を並べ、祈りの言葉を呟いた。奉納品は彼女の手の中で震え、灰になった。今回は検索を用意しました。

夜。川岸からは、古いガジュマルの木が風に揺れる不気味な音が聞こえてきた。格子窓から朝日が差し込むまで私は眠りに落ちた。庭のアプリコット色の熟した果実が長い一筋となってガチャガチャと落ち、まるで古いバナナの房が熟しているようだった。目が覚めて外を見ると、家には誰もいなくて、母はすでに海へ出かけており、祖母と叔母のトアもおそらく川の向こう岸へ行ったのだろう。ポーチに出てみると、祖母が詰めて持ってきた雑然としたものが入った布製のバッグがまだそこに残っているのが目に入った。辺りを見回しましたが祖母の姿は見えませんでした。私は庭の鶏小屋の外、池の下まで行きましたが、それでも祖母の影は見えませんでした。ポーチに出てみると、熊手はまだ隅に立てかけられていました。何かおかしいと感じて、私は家の中に駆け込んだ。薄暗い部屋の中で、祖母は眠っているかのようにじっと横たわっていました。

母はその知らせを聞いて家に走って帰りました。ちょうどその時、トアさんが玄関に入ってきたのです。祖母は静かに歩いていた。まるで母に最後の言葉を告げる時間がなかったかのように、唇はまだわずかに開いていた。目尻の脆くかすんだ皺は、まるで笑っているかのようにまだ細められていた。

ノイは彼の後を追った。

土砂降りの雨の午後、私の村の人たちは祖母を畑に連れて行きました。鳩の鳴き声は、人気のない午後の野原に長く悲しい音となって響き渡った。トアさんは静かに後ろを歩き、祖父母との最後の瞬間を数えるかのように、静かに顔を下げていた。毎日午後、埠頭から帰る途中、彼女は私の家に立ち寄り、庭に行き、マンゴーの木、井戸の壁、そして祖母がまだポーチに置いていた魚醤の瓶を一つ一つ優しく触りました。ぼんやりと懐かしい。祖父母の姿はもうなく、荒れ果てた野原と草があるだけで、私はその廃屋に出入りしながら戸惑っていました。

私は半年間都会に留学していましたが、その後、トアさんが結婚したと聞きました。晩婚。彼女の夫は隣村の出身で、優しくて機知に富み、長年彼女を待ち続けていた人でした。彼女の結婚式の日、私はウェディングドレスを着た彼女に会いに急いで戻りました。私は賑やかな群衆の真ん中に立ち、白い花の枝で留められた彼女の髪を眺めていた。彼女の髪は白髪になり始めており、涙が出そうになった。まだ米粒のように微笑んでおり、苔むした湖面のように黒い目はそのままだが、今は数筋の霧が漂っている...

仕事で都会に戻ると、田舎はますます遠ざかっていきました。家に帰るたびに、母が語る物語を聞きます。トーアさんは結婚して仕事に行かなくなり、家で夫の竹と籐の工房を手伝うようになった。夫と3歳の娘がいて裕福で幸せに暮らしているという話。

年末になると、市内はバスの往来で賑わいます。私も吐き気がする。下宿屋の並ぶ通りは閑散としていて、年末のパーティでグラスを合わせる音が響く狭い路地裏にも、急に冷たい風が吹き込んできた。路地裏では、誰かがショウガジャムを煮ている匂いが漂ってきた。私は今まで以上に、家族的な雰囲気が恋しい。祖母が出入りして年末の供え物を準備しているのを見たいのだ。

道の端に着くと、風に乗って誰かがつきたてのもち米の香りが漂ってきました。祖父が去って以来、その広い庭は荒れ果てています。ポーチには明るい黄色のマリーゴールドの鉢が 2 つあります。母は座り、湯気の立つバイン・テットの鍋に薪をくべながら、今日の午後、ご先祖様にお供えするために自分で作ったゴマ菓子を袋いっぱいに持って来たトアさんの話をしてくれた。それから振り返って、二つの鉢植えの花を指差した。「トアさんが買ってきてくれたのよ。おばあちゃんはマリーゴールドの香りが大好きで、これ以上のものはないとおっしゃっていたわ。」

川に行って、突然、今まで以上にトアさんが恋しくなりました。私は、川岸に打ち寄せる水の層や、静寂を破って船の側面に打ち寄せる水の音を聞きながら、風に向かって息を切らしながら走りました。風に揺れる草の上に広げられた髪に、トアさんのような誰かの影が顔を埋めている。ふと気がつくと、川の流れが以前とは違っていて、岸が浸食されて川幅も広く深くなっていました...

「戻ってきたの?」彼女は私を見上げもせずに言ったが、その声は川の揺れる上を吹く午後の風の音にかき消された。

「どうしてこんな時間にまだここにいるの?」午後の日差しが薄れていく中、紫色の花畑の中に一人でいる彼女を見たとき、私は深い哀れみで胸が痛むのを感じた。

トアさんは川の向こうを指差して言いました。「レム、何か見えますか?」

午後の輝きの中、ホテイアオイはゆっくりとその日の最後の光線の下に戻り、明るいオレンジがかった赤い雲を投げかけて、鮮やかな桃色の絹の帯のように川面に映っていました。彼女はささやきました。「何年もの間、毎年大晦日になると、アンおじさんは戻ってくるんです...」。

「えっ…見てなかった?おじいちゃんが生きていた頃は、大晦日に必ず一緒にお供え物を準備してたのに!?」と戸惑ってしまいました。

トアさんは優しく私の頭に手を置き、「アンおじさんがとても美しい雲に乗って戻ってきました!」と言いながら、高い空を指差しました。その上には輝く雲が何層にも重なり合っていました。彼女の目は、まるで突然叔父が通り過ぎるのを見たかのように輝いていました。あたりは静まり返り、彼女の心臓が胸の中で静かに鼓動する音が聞こえました。「お家に帰ろう、我が子よ!」彼女は私の手を握り、紫色の花で覆われた道をゆっくりと歩きました。静かに見てみると、その夢見るような控えめな顔に、三日月形の眉毛の奥深くに、絵のような一対の目があることに気づいた。川の端から、一羽のタゲリが口に乾いた草をくわえて飛んできた。

夜は肌寒く、春の雨が屋根に降り注いでいた。庭の外では、マリーゴールドのほのかな香りと、母がつけたばかりのお香の温かい香りが混ざり合っていました。私は毛布にくるまって、ポーチを歩くかすかな足音と風の音が、あちこちから聞こえてきたり聞こえなかったりするのを聞いた。

足音が家に近づいてきた。とても優しく…

[広告2]

ソースリンク

![[写真] 科学ワークショップ「2025~2030年およびその後の期間にハイフォン市で社会主義人民と連携した社会主義モデルを構築する」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/5098e06c813243b1bf5670f9dc20ad0a)

![[写真] ニャンダン新聞社主催全国卓球選手権団体準決勝の組み合わせ決定](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/eacbf7ae6a59497e9ae5da8e63d227bf)

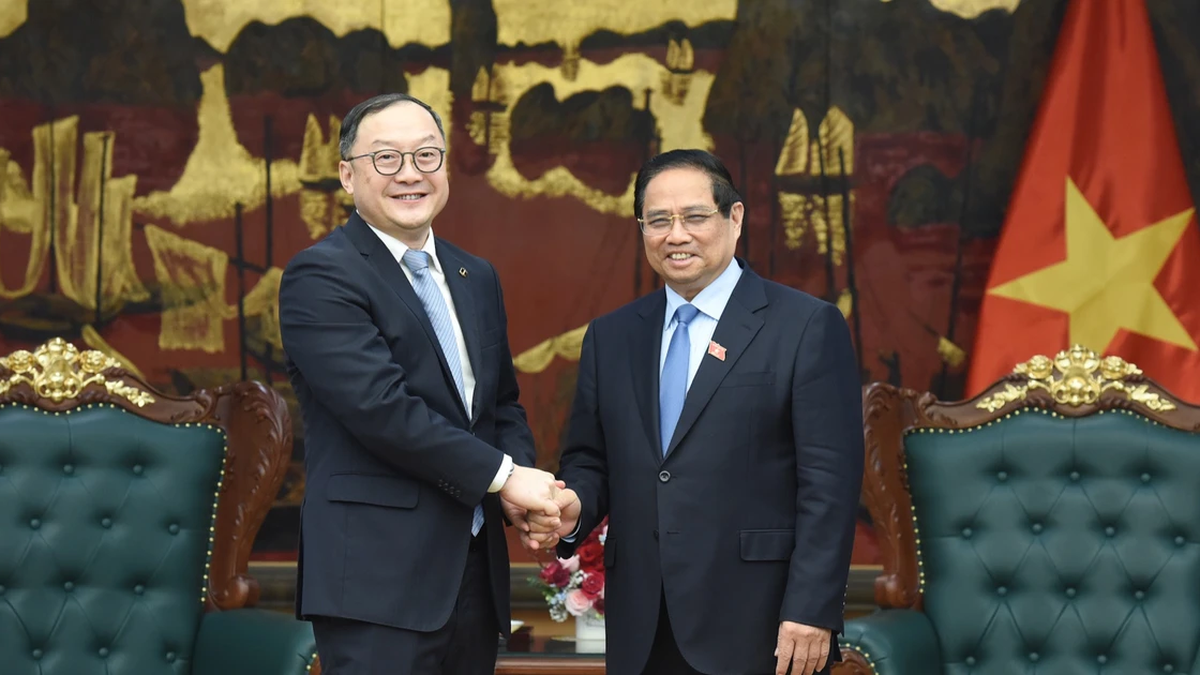

![[写真] ファム・ミン・チン首相がイスラエルの労働大臣ヨアブ・ベン・ツール師と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/21/511bf6664512413ca5a275cbf3fb2f65)

コメント (0)