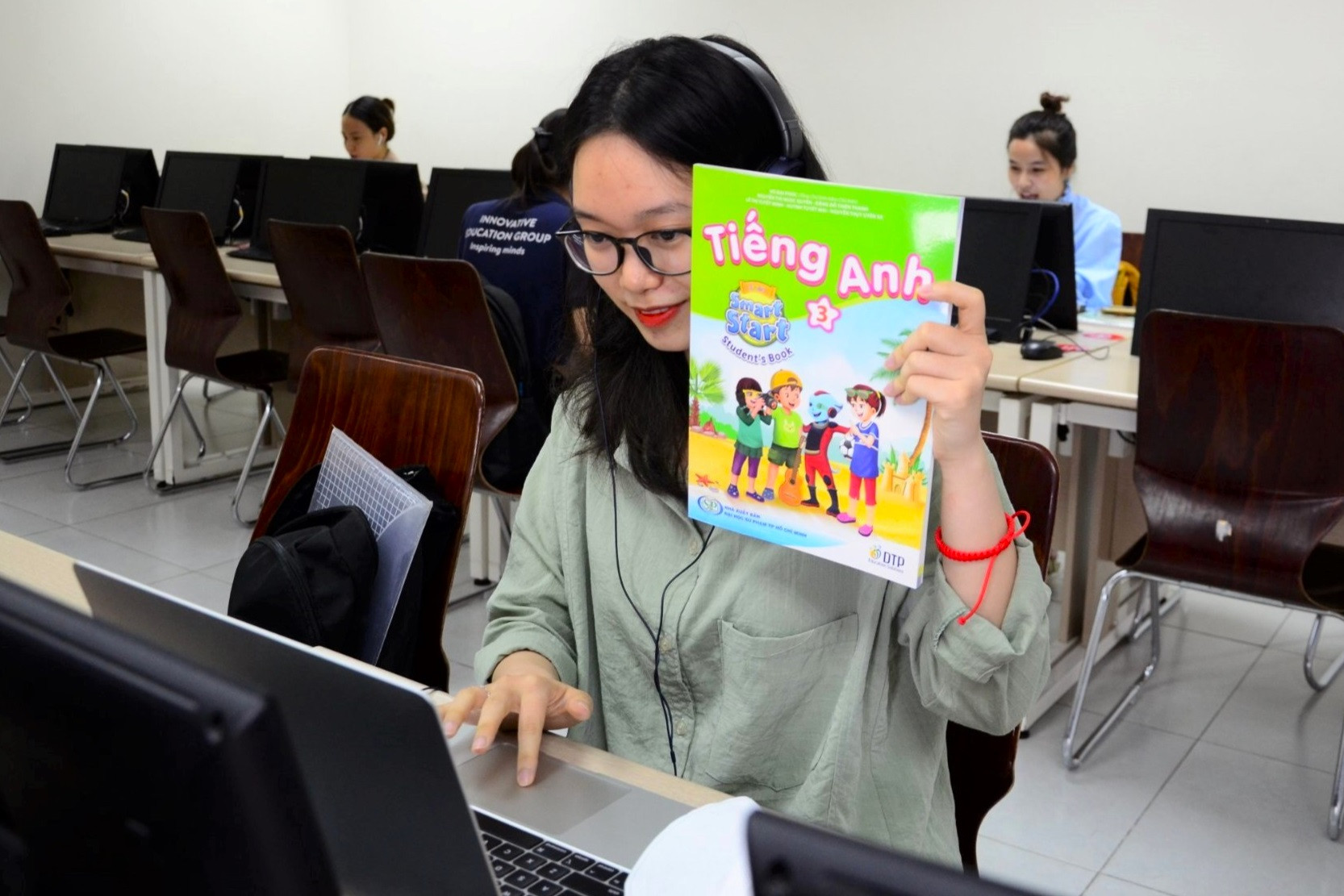

教育学部の学生に対する授業料と生活費の支援政策を規制する政府の法令116/2020/ND-CPは、2021-2022学年度の入学期間から適用されます。

教育訓練省の代表者によると、この政令の施行から3年が経ち、次のような成果が達成された。教員養成専攻に関心を持つ候補者の数が増加した。入学登録率、入学スコア、教員養成専攻に登録する候補者の率が、他の専攻や訓練分野と比較して大幅に増加した。

教育訓練省は、これは法令116号の政策が優れた学習能力を持つ学生を教員養成に引きつける上でプラスの影響を与えたことを証明しており、教育システムの質を向上するための前提となるものであると確信している。

しかし、教育訓練省は、実施プロセスではいくつかの問題も発生しており、より現実に即したものとなるよう修正や補足が必要だと述べた。

教育訓練省の統計によれば、実施から3年が経過した現在、地方自治体から任務を割り当てられた教育学生の割合は、在籍学生のわずか17.4%、この政策の恩恵を受ける登録学生の24.3%に過ぎない。

割り当て、発注、入札を実施する地方自治体は63省市中23市である。つまり、「社会の必要に応じて訓練する」(つまり割り当て、発注の対象とならない)学生で、国費で賄われている学生は、この政策の恩恵を受けるために登録した学生の75.7%、在籍学生の82.6%を占めている。

そのため、教育訓練省は、政令116号の主な観点である教員研修の発注・課題割り当て・入札方式が効果的に実施されていないと認識している。

統計によると、地元や近隣の地方自治体から支給命令を受けたにもかかわらず、資金を支払っていない、またはごくわずかな資金しか支払っていない教員養成機関が6校あり、教育学生への支援政策に影響を与え、教育学生間の不平等を引き起こしている。

ハノイ国立教育大学のような最重要校でさえ、わずか13人分の定員しか発注されていません。ホーチミン市国立教育大学は少しマシですが、それでも51人分の定員しか発注されていません。

もう一つの問題は、ハノイ、ホーチミン、ダナンといった大都市圏は優秀な人材を惹きつける上で有利な立場にあるため、発注・業務割り当て・教員研修への入札を行わないにもかかわらず、依然として応募者が一定数存在し、地域間の不公平が目に見えない形で生じている点です。

多くの地方自治体は困難に直面しており、教師の研修を命じる資金が足りません。

教育訓練省による教員養成学生支援のための資金配分も、多くの困難に直面しています。具体的には、財務省は毎年(2021年、2022年、2023年)、教育訓練省傘下の教員養成機関の教員養成学生に必要な予算の約54%しか配分していません。そのため、教員養成学生への資金配分は、研修計画に比べて遅れ、追加で資金を調達しなければならないことが多く、教員養成機関と教員養成学生にとって困難な状況となっています。

さらに、地方間の発展の不均衡、資源状況、予算収支のバランスにより、多くの地方では教師研修の発注、課題の割り当て、入札を行うための十分な資金を確保することが困難になっています。

教育訓練省も、資金の返還に関する監視と回収における欠陥を認めた。教育訓練省によると、政令116号は省人民委員会を教育学生への支援資金の返還を監視し、促す機関と定めているが、地方自治体は社会のニーズに応じて研修を受ける教育学生に資金を提供する機関ではない。さらに、地方自治体は関係機関に支援の実施を指示し、指導する権限を与えられておらず、これが実施の困難につながっている。

これらの欠点に対処するため、教育訓練省は、2024~2025年度の具体的な課題と解決策の一つとして、教員養成専攻を持つ教育機関は省や市の人民委員会と積極的に協力し、教育訓練省の指示に従って研修課題の割り当てや入学目標の登録について直轄機関に提案し、法令116を効果的に実施する必要があることを明らかにした。

政令116/ND-CPは以下のように規定している。

割り当て、発注、または入札によって養成される教育学生の場合: 地域の教員養成ニーズと政令 116 で規定されているサポート レベルに基づいて、割り当て、発注、または入札を割り当てる機関は、教員養成機関を通じて教育学生に支払う授業料と生活費を支払うための予算を毎年作成し、予算の承認を得るために所轄官庁に報告するものとします。

任務の割り当て、発注、入札を行う機関は、任務の割り当て、発注、入札の対象となる教育学生に対する国家の任務の割り当て、発注、入札の仕組みに従って、教育学生の授業料と生活費を支援するための資金を教員養成機関に直接支払います。

教員養成機関は、教員養成学生の銀行口座を通じて、教員養成学生に生活手当を支払う責任があります。

* 授業料および生活費の払い戻しが必要となる対象には、次のものが含まれます。

- 卒業認定決定日から 2 年後に教育分野で働かないという方針を享受した教育学の学生。

- 政策を享受し、教育分野で働いたが、規定に従った十分な労働時間がない教育学生(卒業認定決定日から2年以内に、教育学生は教育分野で働き、採用日から研修時間の2倍以上の最低労働時間が必要です)。

- 研修期間中に政策の適用を受ける資格があったが、別の研修専攻に転校したり、自主的に退学したり、研修プログラムを完了しなかったり、懲戒処分を受けて強制的に退学させられた教育学専攻の学生。

多くの教育学部の学生が卒業するが、教職に応募する学生は少ない

[広告2]

出典: https://vietnamnet.vn/dat-hang-dao-tao-giao-vien-dia-phuong-dat-nho-giot-tham-chi-no-tien-truong-2311103.html

コメント (0)