Dさんは末期の肺がんを患い、脳、骨、その他の臓器に転移していました。遺伝子変異の発見により、標的薬による治療を受け、危篤状態から脱出し、延命することができました。

Dさんは末期の肺がんを患い、脳、骨、その他の臓器に転移していました。遺伝子変異の発見により、標的薬による治療を受け、危篤状態から脱出し、延命することができました。

肺がん患者の蘇生

1月末、51歳のCTNDさんは、ステージ4の非小細胞肺がんの10か月の治療を終え、腫瘍専門医のゴ・トゥアン・フック医師による追跡診察を受けた。

現時点では、Dさんはすっかり回復しています。ろれつが回らないことも、口が曲がることもなくなり、食事も普通にとれるようになり、体重も10キロ増え、ひどく疲れることもなくなりました。危篤状態で救急搬送された2024年2月とはまったく様子が違います。

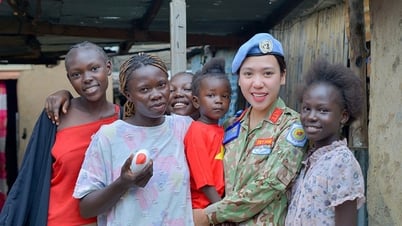

|

| イラスト写真。 |

2024年2月に入院した当時を振り返ると、彼女の親族は、肺がんの転移に加え、話すのが困難で視界がぼやけ、左手が腫れて呼吸が困難だったと話した。

MRI検査の結果、複数の脳病変が認められ、最大の病変は左前頭葉にあり、大きさは32×31mmでした。この病変は脳浮腫と左心室の圧迫を引き起こしていました。これがDさんの神経学的合併症の原因でした。

フック医師は、適切な治療を施さなければDさんの死亡リスクは非常に高くなるだろうと述べ、放射線腫瘍医と相談した結果、内科的治療で脳浮腫を治療し、右頸部リンパ節の生検を行うことを決定しました。

遺伝子検査の結果、DさんはALK遺伝子変異を有していることが判明しました。これは非小細胞肺がんにおいて稀な変異(4.4~6.7%)であり、脳転移の際に検出されることが多いものです。治療では、DさんにはALK変異を阻害し、神経症状の改善に非常に効果的な分子標的薬が処方されました。

わずか1週間の治療で、Dさんの呼吸困難、かすみ目、左手の腫れはなくなり、口の曲がり、ろれつが回らない、片麻痺などの症状も大幅に軽減しました。フック医師はDさんの回復を非常に良好と評価し、理学療法と組み合わせた標的薬の処方を継続し、症状の改善に努めました。

現在、10ヶ月以上の治療を経て、肺のCTスキャンの結果では、肺の腫瘍は縮小し、痕跡はほとんど残っていないことが示されています。しかし、脳腫瘍は再発の兆候を示しており、Dさんは病気の進行を防ぐために、脳への放射線療法や次世代の分子標的薬による治療を継続する必要があるかもしれません。

治療の経過についてですが、2023年10月にDさんは定期健康診断で左胸水を発見されました。CT検査では、3×3cmの肺腫瘍と、肺虚脱を引き起こす大量の左胸水が認められました。気管支鏡検査と生検の結果、肺がん、腺癌と診断されました。

医師たちは以前、Dさんの余命は6ヶ月から1年未満と予測していました。しかし、遺伝子変異の早期発見と適切な治療のおかげで、生存率と延命の可能性は大幅に向上しました。

世界がん機構(Globocan)の統計によると、ベトナムでは男女ともに肺がんが最も一般的ながんの中で第2位となっている。

肺がんは、主に小細胞肺がんと非小細胞肺がんの2種類に分けられます。Dさんの場合もそうですが、非小細胞肺がんは肺がん全体の約80%を占めています。

フック博士は、がんは細胞の成長を制御する遺伝子の変異によって引き起こされると説明しました。これらの遺伝子変異は、化学物質、紫外線、細菌などの環境要因、あるいは細胞のDNA複製過程におけるエラーによって引き起こされることが多いです。非小細胞肺がんにおける遺伝子変異の発見により、変異を「ロック」し、腫瘍の成長を防ぐ新たな治療法が生まれました。

標的療法は進行性非小細胞肺がんの治療に新たな時代を開き、患者の生存期間の延長と生活の質の向上に貢献します。

しかし、この薬は高価であるため、多くの患者にとって入手が困難です。しかし、現代医学の発展により、医師たちはより多くの遺伝子変異を発見し、効果的な治療を提供するとともに、薬剤費を削減することで患者の治療機会を拡大できると期待しています。

心房中隔欠損症の合併症により心室が拡張した少女

生後11か月のトゥルク君への介入は、体重不足と大きな心房中隔欠損症があり、傘が大きすぎると心臓弁が損傷するリスクがあったため、複雑でした。

医師によると、心房中隔欠損症は、二つの心房(心臓の上部にある部屋)の間に穴が開いたように見える先天性心疾患です。小さな心房中隔欠損症(5mm未満)は自然に閉じることがあります。

無症状で健康上の問題を引き起こさない大きな孔は、お子様が幼いうちは手術を必要としませんが、経過観察が必要であり、年齢が上がるにつれて介入が必要になる場合があります。右心拡張、体重増加の遅れ、心不全などの合併症が発生した場合は、迅速な介入が必要です。

赤ちゃんのトゥルクちゃんは満期出産で、出生時の体重は約3.8キロでした。母親によると、家族に心臓病の人はおらず、妊娠中も異常は見られなかったそうです。赤ちゃんが生後2ヶ月の時、予防接種と一般検診を受けに行ったところ、心雑音が聞こえました。

これは心臓内または心臓付近の血流の不均一性によって引き起こされる音で、何らかの心血管疾患を示唆しています。家族は赤ちゃんを心エコー検査に連れて行き、11mmの大きな心房中隔欠損症が見つかりましたが、合併症はありませんでした。医師は欠損部の縫合を指示せず、定期的なモニタリングのためのフォローアップ診察を予約しました。

6ヶ月後、トゥルクは体重増加が鈍化し、少し体重が減った月もありました。呼吸器感染症を頻繁に繰り返し、食欲も乏しくなりました。11ヶ月後の経過観察では、心エコー検査で右心房の拡大が明らかになりました。前回の検査よりも進行していました。

「症状と心エコー検査の結果から、心房中隔欠損が合併症を引き起こしており、欠損部を閉じるために早期にパラシュートによる介入が必要であることが分かりました」とトゥイ医師は述べた。

患者を直接治療したヴー・ナン・フック医師は、チュックさんは低体重(治療当時8.4kg)で、穴が10mm以上あったため、完全に閉じるには大きな傘が必要だったため、この治療は非常に複雑だと評価した。

しかし、低体重児の場合、パラシュートが大きすぎると周囲の臓器を圧迫しやすく、僧帽弁逆流症や三尖弁逆流症を引き起こす可能性があります。さらに、小さな右心房が拡張し、左心房がさらに狭くなるため、心腔内の空間が狭くなり、パラシュートを展開して正確に穴を塞ぐことが困難になります。

この問題を解決するため、フック医師とチームは、最小のパラシュート(直径12mm)を用いて、心臓弁を損傷することなく穴を完全に塞ぐことを試みました。手術中は、X線画像と経食道心エコー検査によるガイド下で手術を進め、正確な処置を行いました。45分後、手術は無事に完了しました。

介入後の心エコー検査では、孔は塞がっており、周囲の構造を圧迫していないことが確認されました。赤ちゃんは介入の翌日に退院しました。

フック医師によると、解剖学的構造が適切な心房中隔欠損症の場合、パラシュート閉鎖術が第一選択です。これは、安全性、出血量の減少、疼痛の軽減、感染リスクの低減、回復の迅速化、胸部切開が不要なため瘢痕が残らないなど、多くの利点を持つ低侵襲の介入法です。

介入後、子どもたちはすぐに通常の活動を再開できます。穴がうまく塞がり、介入後のケアが適切であれば、子どもは完全に回復し、通常の子どものように発達します。

先天性心疾患は、風疹(三日熱)の予防接種を受け、妊娠後期の3か月間は医師が処方した以外の薬を服用せず、妊娠中はアルコールや薬物を摂取しないことで、ある程度は予防できます。

他の先天性心疾患と比較して、心房中隔欠損症は診断が遅れることが多い。トゥイ医師によると、チュックちゃんの場合は大きな孔があったため早期に発見されたという。

子どもの顔色が悪く、汗をかきやすく、手足が冷たく、体重増加が遅く、呼吸が速く、喘鳴があり、呼吸器感染症を繰り返す場合、親は子どもを専門の医療施設に連れて行き、先天性心疾患の検査を受けさせる必要があります。

肥満による脂肪肝による頭痛、不眠、食欲不振

LPHさんは36歳で、輸出入会社に勤める事務員です。仕事は主にデータ入力で、1日6~7時間パソコンの前に座っているため、身長は155cmと小さいながらも、体重は約76kgとかなりふっくらとした体型です。

彼女は自分が太りすぎだと自覚していましたが、仕事が忙しく時間がなかったことと、健康状態がまだ正常だったことから、減量計画に従うことなく、でんぷん質を制限し、食べる量を減らしただけでした。

時折、右上腹部に痛みや不快感を感じ、食欲不振に陥ることもありました。また、最近は頭痛や不眠症も抱えていました。年末、会社の定期健康診断で腹部超音波検査を受けたところ、脂肪肝のグレード2と診断されました。

偶然、昔の同級生に会ったHさんは、脂肪肝の度合いが2度と診断され、内臓脂肪を減らす治療を受けたという話を聞きました。「脂肪肝は放置すると肝炎、肝硬変、さらには肝臓がんへと進行する可能性があると知りました」とHさんは語り、さらに詳しい検査を受けることを決意しました。

InBody測定の結果、BMI31.6(kg/m²)、肥満度2、内臓脂肪レベル162cm²(平均レベル100cm²未満)と、不良内臓脂肪の閾値内であることが分かりました。

肝臓に蓄積された脂肪の量は、肝臓全体の重量の約20%を占め、グレード2の脂肪肝に相当します。医師は、過度の体重増加と過剰な内臓脂肪がHさんの脂肪肝のリスクと重症度を高めていると説明しました。

タムアン減量センターの専門医2、チュオン・ティ・ヴァン・クエン氏は、この場合、レベル2の脂肪肝が患者の疲労、腹痛、頭痛、睡眠障害の原因であると語った。

脂肪肝が持続し、適切にコントロールされていない場合は、肝機能が低下して損傷し、肝硬変、肝炎、さらには肝臓がんを引き起こす可能性があります。

体重が増えると内臓脂肪の蓄積量が増え、脂肪肝、糖尿病、高血圧、脳卒中など一連の病気のリスクが高まります。

内臓脂肪の蓄積は動脈に影響を与え、心血管系への圧力を高めます。これにより、心臓発作、脳卒中、不眠症、頭痛、記憶障害などの血管系疾患のリスクが高まります。

肝臓に脂肪がたまると、体内の毒素を代謝・排出する機能が十分に発揮できなくなります。その結果、体内に毒素が蓄積し、疲労感、頭痛、睡眠の質の低下などを引き起こします。

一方、脂肪肝は栄養素、特に脂質や糖の代謝に影響を与え、体内のホルモンバランスやエネルギーバランスの乱れを引き起こします。その結果、疲労感、食欲不振、頭痛などの症状が現れることがあります。

Hさんは、医師から内服薬と注射薬を用いた体脂肪減少治療に加え、仕事や生活スタイルに合わせた食事と運動療法を組み合わせた治療計画を受けました。2ヶ月後の経過観察では、治療はまだ完了していませんでしたが、内臓脂肪はほぼ安全レベルに達し、脂肪肝もレベル1まで減少していました。

ヴァン・クエン医師によると、健康な肝臓では通常、重量の約3~5%が脂肪です。脂肪肝とは、肝臓に蓄積された脂肪の量が肝臓重量の5%を超える状態です。超音波検査では、画像上で肝実質の輝度が上昇する現象に基づいて、医師は脂肪肝のレベルを判定できます。

正確な評価のためには、患者は血液検査、肝機能検査、CTスキャン、MRI、InBody測定などのより正確な画像診断法などのより詳細な検査を受けて、肝臓の脂肪レベルと体内の内臓脂肪の量を判断する必要があります。

クエン医師によると、カロリーと炭水化物が豊富な食品を過剰に摂取すると、インスリン抵抗性が生じる可能性があるとのことです。インスリン抵抗性は血糖値の調節に影響を及ぼし、肝臓が過剰なグルコース(糖)を生成する原因となります。

その結果、肝臓は過剰なブドウ糖を脂肪に変換し、肝細胞に蓄積することで脂肪肝を引き起こします。これは非アルコール性脂肪性肝疾患と呼ばれる状態です。脂肪肝はインスリン抵抗性を引き起こし、悪化させるという「悪循環」に陥ります。

したがって、脂肪肝のコントロールと治療には減量が「鍵」となります。「体重の5~10%程度を減らすだけでも、肝臓の脂肪を減らし、インスリン抵抗性を改善し、炎症を抑え、脂質の代謝を改善し、肝機能を改善するのに役立ちます」とクイエン医師は説明します。

しかし、脂肪肝になるのは過体重や肥満の人だけではありません。クイエン医師によると、標準体重でも不健康な食生活や生活習慣の人は、体内に十分な栄養が行き渡らず低血糖につながり、脂肪のエネルギーへの分解が促進されるそうです。

これにより、血液中の脂肪酸の量が増加し、肝臓への脂肪蓄積につながります。怠惰な生活を送ると、脂肪は肝臓に蓄積され、代謝されず、やがて脂肪肝につながる可能性があります。

医師は、健康診断の際、腹部超音波検査の結果に脂肪肝が見られた場合、専門医の診察を受けることを勧めています。

「現在、内臓脂肪を測定する最も正確で、簡便かつ安価な方法は、InBody測定です。各人の内臓脂肪レベルに応じて、医師が適切なアドバイスと治療指示を提供します」とクイエン医師は述べています。

[広告2]

出典: https://baodautu.vn/tin-moi-y-te-ngay-142-hoi-sinh-nguoi-benh-mac-ung-thu-phoi-d246348.html

コメント (0)