1975年以来、ベトナムは経済分野において、中央集権的、官僚的、補助金付きの経済から社会主義志向の市場経済へと大きな変革を遂げてきました。

1976年から1985年:戦後の経済復興

国の統一後、党と政府は第二次五カ年計画(1976年~1980年)と第三次五カ年計画(1981年~1985年)という2つの社会経済発展計画を実施した。

財務省統計総局長のグエン・ティ・フオン氏は、ある研究論文の中で、この期間にベトナムは重要な成果を達成したと述べた。それは、戦争の深刻な影響を徐々に克服し、北部の工業、農業、交通施設の大部分を復旧させ、戦争で荒廃した南部の農村地域を再建したことだ。

この期間中、国家は主に法定指標制度に基づく行政命令によって経済を管理しました。企業は、管轄機関の決定と付与された法定指標に基づいて事業を展開しました。

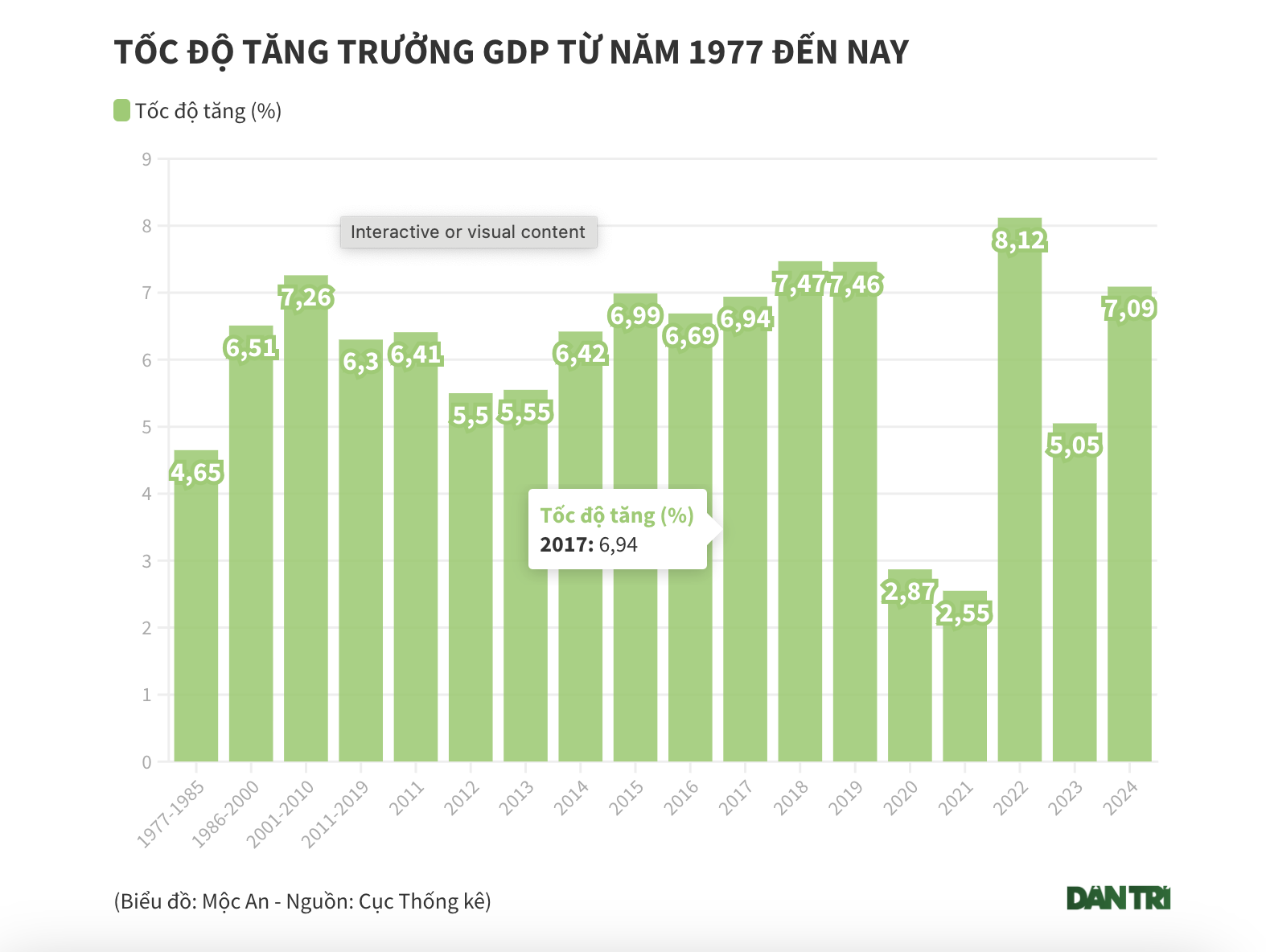

1977年から1985年までのGDP成長率は平均4.65%でした。このうち、農林業は年間4.49%、工業は年間5.54%、建設業は年間2.18%増加しました。

しかし、この時期の経済成長は低迷し、効果も低かった。農林業は重要な経済部門(GDPの38.92%を占める)であったものの、主に水稲の単一栽培に依存していた。工業への投資は多額であったため、その成長率は農業を上回っていたものの、経済全体に占める割合は依然として低く(GDPの39.74%)、経済成長を促進する原動力にはなっていなかった。

国有商業は急速に発展し、協同組合はまだ発展の初期段階にあったものの、市場を支配するための措置を既に講じており、投機、買い占め、価格の乱高下を抑制していた。この期間の社会財小売売上高は平均して年間61.6%増加した。

経済成長の鈍化は需要と供給の不均衡を引き起こし、供給不足につながりました。同時に、1985年の賃金改革は小売物価指数の急激な上昇の一因となりました。1976年から1985年までの期間、小売物価指数は平均して年間39.53%上昇しました。

北朝鮮では、労働者世帯の一人当たり平均月収は1976年の27.9ドンから1984年には270ドンに増加しました。農業協同組合の組合員世帯の一人当たり平均月収は18.7ドンから505.7ドンに増加しました。しかし、高インフレにより、人々の生活は極めて困難で、困窮していました。

産業発展に関しては、統一後の最初の数年間、ベトナムは社会主義産業基盤の構築に重点を置き、重工業の合理的な発展を優先するとともに、同時に農業と軽工業の発展に努めました。

1975年以来、ベトナムの経済は多くの重要な節目を迎えた(写真:トゥアン・フイ)。

1976年から1980年にかけて、ベトナムは全国規模で社会主義建設と社会主義工業化を推進しました。この計画により、工業部門では国有企業が714社増加し、そのうち415社が重工業でした。多くの産業で生産能力が大幅に向上し、鉄鋼は40%、石炭は12.6%、電気モーターは3.87倍、セメントは18.5%増加しました。

1981年から1985年にかけて、政府は基本投資資本の38.4%を、ビムソンセメント、ホアンタック、バイバン製紙、ホアビン水力発電、トリアンなどの新たな主要プロジェクトの建設に割り当てました。1985年までに、国の電力生産量は456,500kWhに達し、2,188kmの新しい送電線が建設され、200万トンを超えるセメント、58,400トンの製紙原料が生産されました。

しかし、この時期の産業の投資効率は依然として低く、投資額は高かったものの生産量は緩やかで不安定な伸びを示しました。産業全体の生産額はわずか58%の増加にとどまり、年平均増加率は5.2%でした。そのうち1981年は1%の増加でした。

1986年から2000年:イノベーションによる経済発展

この期間中、党と国家は革新政策を実施し、中央計画による補助金付きの経済から、市場メカニズムの下で運営され、国家管理と社会主義志向を持つ多部門商品経済へと転換しました。

党の革新政策は、経済人の潜在力と創造性を急速に喚起し、生産を発展させ、労働者の雇用を増やし、社会の生産物を増加させました。

1986年から2000年までの期間、GDPの年平均成長率は6.51%でした。このうち、農林水産業は3.72%、工業・建設業は9.06%、サービス業は6.66%増加しました。経済構造は徐々に工業化と近代化の推進へと移行しました。

2000年、農林水産業のGDPに占める割合は24.53%で、1986年と比較して13.53パーセントポイント減少しました。工業・建設業は36.73%で、7.85パーセントポイント増加しました。サービス業は38.74%で、5.68パーセントポイント増加しました。

改革期における大きな経済的成果の一つは、農業生産の発展であり、農村における農家世帯を自立した経済単位として認識し、農業・農村改革期の幕開けとなりました。農業部門は食糧問題をしっかりと解決し、国家の食糧安全保障を確保し、ベトナムを食糧不足国から世界第2位の米輸出国へと変貌させました。

工業生産は1986年から2000年にかけて着実に発展し、年平均成長率は11.09%でした。2000年の電力生産量は1986年比で4.7倍、セメント生産量は8.7倍、鋼板生産量は25.6倍、錫生産量は3.6倍に増加しました。原油生産量は1986年の4万1000トンから1994年には約710万トン、そして2000年には1630万トンに増加しました。

貿易分野において、ベトナムは徐々に世界に向けて開放され、多くの国々と貿易関係を構築し、1995年にASEANに加盟し、多くの二国間および多国間協定に署名しました。米、コーヒー、水産物、衣料品といった主要産品の輸出は力強く伸び、ベトナムは食糧不足に悩まされていた国から世界有数の農産物輸出国へと変貌を遂げました。

輸出は力強く成長し、ベトナムは食糧不足国から世界有数の農産物輸出国へと変貌を遂げた(写真:ハイロン)。

生産と経済の回復と発展により、ハイパーインフレは当初抑制され、抑制されました。消費財およびサービスの小売価格は、1986年から1988年にかけて年間3桁の上昇、1989年から1992年にかけて年間2桁の上昇から、1993年から2000年には年間1桁の上昇に減少しました。

1988年の消費者物価指数は前年12月と比較して349.4%上昇し、1992年には17.5%上昇、2000年には0.6%下落した。

人口一人当たりの平均月収は、1986年の約1,600 VNDから1999年には295,000 VNDに増加しました。

2001年から現在まで:国際経済統合

2000年以来、国際経済統合に関する党の指導の下、ベトナムの国際経済統合プロセスは確かな成果を達成してきました。

ベトナムは1995年7月にASEANに加盟し、2000年にベトナム・米国二国間貿易協定(BTA)に署名し、2007年1月にWTOに加盟し、8つの地域および二国間自由貿易協定(FTA)に参加した。

ベトナムはASEAN諸国とともに、2004年に中国、2006年に韓国、2008年に日本、2009年にオーストラリア、ニュージーランド、2009年にインドなどのパートナーとASEAN間の自由貿易協定に署名した。

その後、ベトナムは2008年にベトナム・日本FTA、2011年にベトナム・チリFTAという2つの二国間FTAにも署名した。

ベトナムの国際経済統合プロセスは確かな成果を達成した(写真:ハイロン)。

ベトナム経済は継続的に成長し、低開発国から脱却し、低中所得国へと発展途上国グループに加わりました。経済規模は拡大しており、2019年のGDPは2001年の12.5倍に達しました。GDP成長率は比較的高く、2001年から2010年にかけては年平均7.26%、2011年から2019年にかけては年平均6.3%の成長を記録しました。

2008年、我が国は低所得国・地域のグループを脱し、低中所得国・地域のグループに加わり、低開発状態から脱却しました。2019年の一人当たりGDPは2,715米ドルに達し、1990年(約181米ドル)の15倍となりました。また、総統計局のデータによると、一人当たりGDPは4,700米ドルに達し、1990年の約26倍となりました。

経済構造はまず近代化へと移行し、産業構成、生産技術レベル、労働構造はプラスの方向にシフトし、経済分野における熟練労働者の割合は、社会経済発展と国際統合の要件をますます満たすようになっている。

ベトナムの産業と貿易も急速な成長期に入り、世界経済との深い統合が進んでいます。工業分野では、ベトナムは加工・製造業の発展を経済成長の主な原動力と捉え、その強化に力を入れています。

貿易部門における主要輸出品目は、伝統的な農産物から携帯電話、コンピューター、繊維、履物まで多岐にわたります。国内貿易も、近代的な小売、電子商取引、物流システムの急成長に伴い、力強く成長しています。

マクロ経済の安定:投資信頼と国際統合の基盤

ホーチミン市銀行大学のチャウ・ディン・リン講師は、改革期間中にベトナムは力強い進歩を遂げ、経済、社会、外交の各分野で多くの注目すべき成果を達成したとコメントした。

したがって、ベトナムは純粋な農業国から近代的な工業経済へと変革し、世界と深く融合し、持続可能で環境に優しく、デジタル的に発展した国の基礎を築きつつあります。

フアン氏によると、近年ベトナム経済の安定と投資誘致を支えてきた重要な基盤の一つは、財政政策と金融政策の一貫性と柔軟性、そして効果的な連携である。「これは企業、投資家、そして国際機関の信頼を築き、為替レートの安定、インフレ抑制、そして成長余地の維持に貢献しています」とリン氏は述べた。

さらに、経済外交活動は引き続き効果を上げており、ベトナムの国際舞台における積極的な役割を確固たるものにしています。ベトナムは、次世代の自由貿易協定に積極的に参加し、市場を拡大し、二国間および多国間協力を推進し、ハイレベルの訪問や国際フォーラムを通じて国の地位を向上させてきました。

ベトナムは力強い進歩を遂げ、経済、社会、外交の各分野で多くの目覚ましい成果を達成した(写真:マイン・クアン)。

リン氏によると、持続的な発展を遂げ、2045年までに先進国入りを果たすためには、民間企業を国家経済発展戦略の中核に位置付ける必要がある。スタートアップとイノベーションのエコシステムへの適切な投資によって、民間企業が台頭し、外資系企業や国有企業と対等に競争できるようになる必要があると彼は考えている。

国有企業については、民間部門が参入できない重要分野に重点を置き、業務効率を向上させるための強力な改革を実施する必要がある。同時に、外国直接投資(FDI)の誘致についても、国内企業との連携が可能なハイテクで環境に配慮したプロジェクトを優先し、厳選する必要がある。

一方、ホーチミン市経済大学(UEH)のグエン・フー・フアン講師は、ベトナムは新たな発展段階、すなわち「台頭の時代」に入っていると述べています。ベトナムは今こそ、グローバルバリューチェーンへのより深い参画を継続し、2045年までに高所得国入りを目指すべき時です。これは、安価な労働力に頼る成長モデルから、イノベーションとコア技術の習得に基づくモデルへと力強く転換する必要があることを意味します。

フアン氏によると、世界的な変動が多発する状況において、ベトナムの発展戦略は、ショックに適応できる柔軟な経済モデルに基づく必要がある。したがって、適度に開放された経済、外部資源の活用と内部資源の活用を組み合わせることが持続可能な方向性である。「土地とインフラの交換」の時代は徐々に終わりを迎え、知識、技術、イノベーションに基づく成長モデルへと移行しつつある。

専門家は、ベトナムが機会を捉え、適切な政策を実施すれば、将来的に世界15大経済大国グループに加わることは十分可能だと予測しています。そのためには、抜本的な制度改革、教育革新、研究開発への投資、そして特に民間企業が飛躍的な発展を遂げるための好ましい環境の整備が必要です。

「統一から50年を経て、ベトナムは新たな旅の入り口に立っている。それは発展だけでなく、力強い成長の旅であり、デジタル時代における国家の気概と知性を証明するものだ」と専門家は語った。

Dantri.com.vn

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/kinh-te-viet-nam-nua-the-ky-phuc-hoi-va-vuon-minh-hoi-nhap-20250429090928341.htm

![[写真] カットバ島 - 緑の楽園の島](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp)

コメント (0)