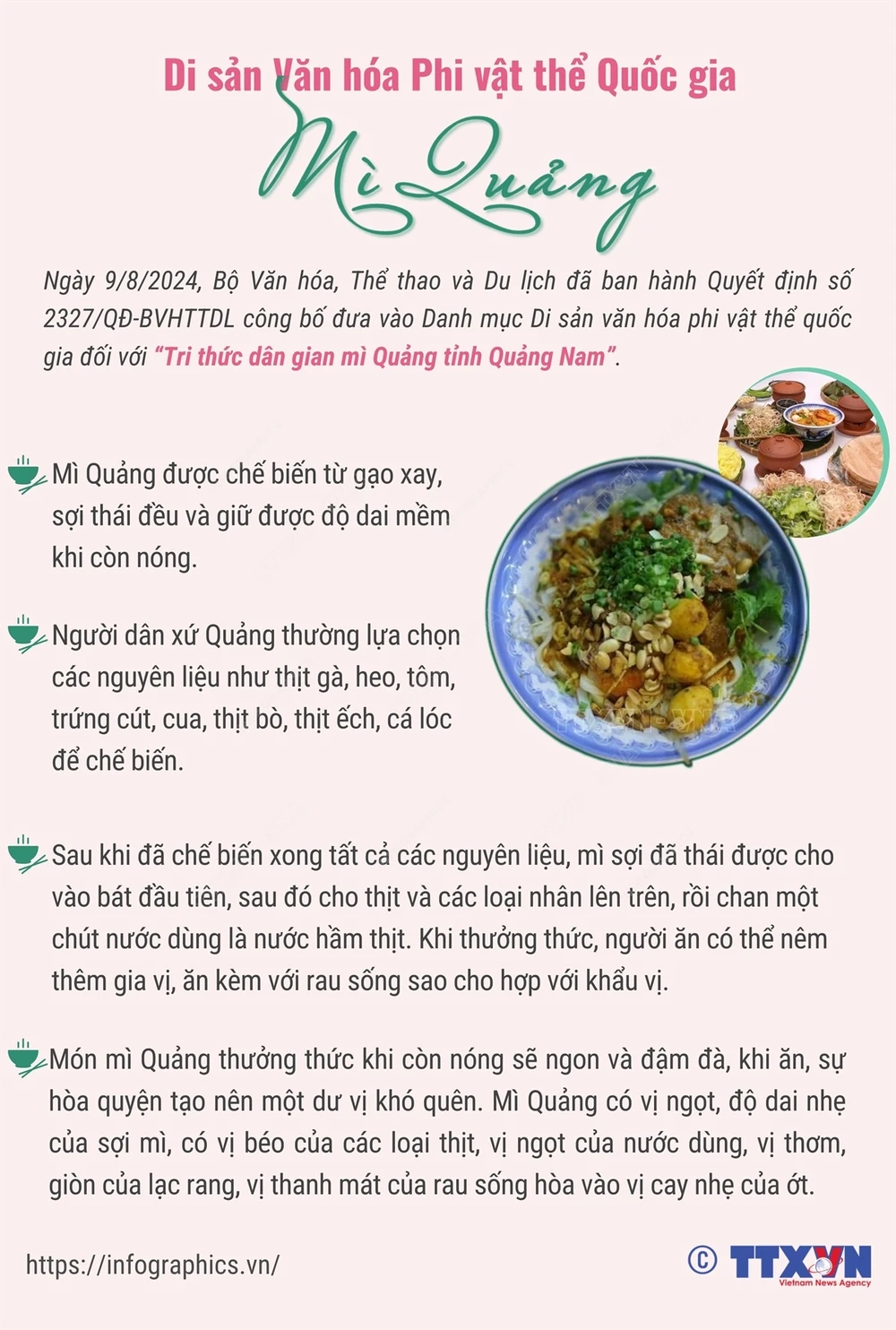

クアンヌードルは文化スポーツ観光省により国家無形文化遺産として認定されたばかりだ。

クアン麺は、穏やかなクアンナム地方の名物料理です。その美味しく豊かな風味は、長年にわたり多くの料理通に愛されてきました。

黄金色の麺と、柔らかくて香り高い鶏肉、脂の乗ったピーナッツ、ハーブを濃厚でクリーミーなソースに混ぜ合わせた完璧な組み合わせは、どんなに好き嫌いの多い食事客の味覚も満足させること間違いなしです。

クアン麺の特徴は、カリッと焼いたライスペーパーと一緒に食べることで、その美味しさを存分に味わえることです。この素朴な料理は、中部地方の洗練された料理の特徴を備えており、この穏やかな土地の名物となっています。

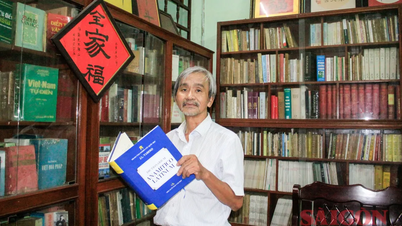

近年、多くの専門家がクアン麺の起源について調査・研究を行ってきましたが、この有名な料理の起源を解明できた人は未だにいません。一部の研究者は、クアン麺は阮朝時代に、南部で最も活気のある貿易港であったホイアンの建設以降、特にベトナム、中国、日本、ヨーロッパの文化交流が盛んだった頃に始まったと考えています。

クアン麺の作り方はそれほど複雑ではありませんが、おいしい麺を食べるために、クアンナムの人々は、米を約30分間温水に浸して柔らかくし、石臼に入れて液体の粉末になるまで挽き、小麦粉をまぶして麺状に切ります。

長老たちによると、クアン麺を美味しく、クアン風味で食べるには、具材(スープ)を作るためのエビ、豚肉、鶏肉、煮込んだ骨など、さまざまな材料を用意し、特に焼いたライスペーパー、生野菜、青唐辛子、レモンなどと一緒に食べる必要があるそうです。

スープは常に温かく保たれなければならず、麺は(春雨のように)完全に浸かってはならないため、見た目は非常に魅力的で、香りが味覚を覚醒させ、地元の人々や観光客にとってこの料理を忘れることは難しいものとなっています。

クアン麺のユニークさは加工スタイルの多様性にあります。季節ごとに独自の材料があり、エビ、豚肉、鶏肉、ライギョ、ウナギなど、あらゆる製品を麺の具材に加工することができます。

クアン麺は、多様な食材と柔軟で独創的な調理法を駆使し、クアン料理の特徴をすべて備えています。多くのクアンナム人は、事情により故郷を離れ、新たな地に定住せざるを得なくなり、クアン麺も彼らと共に旅立ちました。

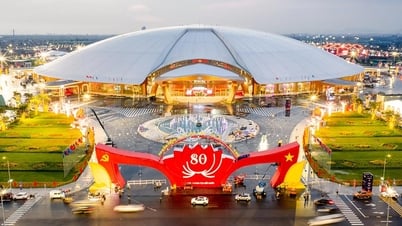

アジア記録機構は、クアン麺を「アジアの料理的価値」を持つ12のベトナム料理の一つに認定しました。クアン麺は、2006年と2018年のアジア太平洋経済協力(APEC)フォーラムの豪華なパーティーや、2016年の国会議員代表者向けのレセプションで提供されました。

さらに、クアンヌードルは、2009年にハノイで開催されたクアンナム文化観光週間、クアンナム遺産フェスティバル、ベトナム・日本文化交流フェスティバル、ホイアンのストリートフードフェスティバルなどにも登場しました。

ホイアンクアン麺のユニークなバリエーション

地域によって味や嗜好が異なるため、クアン麺の味は多様です。

フーチエムクアンヌードル

中部地方のクアン麺について語るなら、フーチエムクアン麺を外すわけにはいきません。肉、エビ、カニ、ウズラの卵など、様々な具材を使ったこの麺は、きっと忘れられない思い出となるでしょう。

具材だけでなく、芳醇なカニのスープもフーチエムクアン麺の独特の風味を生み出しています。もちもちとした麺の一本一本には、熱湯で茹でた玉ねぎのほのかな香りが漂い、豚バラ肉、エビ、ウズラの卵の煮込みなどが添えられ、エビとカニの鮮やかな色が溶け込んでいます。

カエルクアン麺

肉、エビ、卵を使ったおなじみのクアン麺とは異なり、カエル肉を使ったクアン麺は、独特の風味で、食卓に不思議な味わいを添えます。カエル肉は柔らかく脂身がのるよう加工され、濃厚なスープに浸されています。クアン麺を食べることほど美味しいものはありません。

麺を非常に丁寧に調理するため、カエル肉は魚臭くありません。ホイアンのカエルクアン麺は通常、生野菜、香ばしいピーナッツ、またはライスペーパーと一緒に添えられ、多くのベトナム料理愛好家の心を「掴む」でしょう。

クアン麺とライギョ

ホイアン・クアン麺は、太陽と風が吹き抜ける中部地方の独特の「個性」を象徴する素朴な料理として、常に親しまれてきました。かつてホイアン・クアン麺は、脂身の多い肉と生野菜を添えて調理されることが多かったのですが、そのシンプルさゆえに多くの人々に愛されていました。

その後、クアン麺はさらに改良され、様々な食材を組み合わせることで魅力が増しました。中でも、ライギョ入りのクアン麺は、国内外からの観光客に大変愛されているクアン麺料理の一つです。

このクアン族の麺料理の魅力は、濃厚なスープと歯ごたえのあるライギョの身、そして新鮮で涼しげな緑の野菜にあります。クアン族の青唐辛子を添えれば、クアン族の麺料理はより本格的な味わいに仕上がります。

チキンクアンヌードル

有名なホイアンチキンライスをすでにご存知なら、地元の人たちがクアンヌードルにも鶏肉を入れて同じくらいおいしい味にしていることを思い出してください。

食べる時は、麺を丼に入れ、その上に鶏肉とスープを加え、玉ねぎ、コリアンダー、ローストしたピーナッツを散らすだけで、ホイアンの定番の味が楽しめる美味しいチキンクアンヌードルが出来上がります。

乾燥クアン麺

これはかなり大胆ですが、非常に魅力的で興味深いバリエーションと考えられています。この非常にユニークなクアン族の乾麺料理は、古都ホイアンを訪れる多くの観光客の好奇心を惹きつけています。同時に、この料理はホイアンの既にユニークな食文化に新たな彩りを添えています。

[広告2]

ソース

![[写真] ルオン・クオン大統領がニュージーランド議会のジェリー・ブラウンリー議長と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/7accfe1f5d85485da58b0a61d35dc10f)

![[写真] ハノイは9月2日の建国80周年記念式典に備えている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/c838ac82931a4ab9ba58119b5e2c5ffe)

コメント (0)