キョクアジサシは往復およそ70,900キロメートルの移動距離で、最も長い渡り距離の記録保持者です。

渡りは、昆虫から哺乳類、鳥類に至るまで、動物界の多くの種に見られる大規模で規則的な移動です。動物は遊牧民となり、食物と理想的な生息地を求めて移動します。季節の変化、資源の必要性、あるいは繁殖目的などによって駆動されるこれらの渡りは、生存本能の興味深い実証です。渡りをする種は、行動戦略に支えられ、鳥類の長い翼などの身体的特徴から海洋生物の流線型の体型まで、旅路に独自の適応を示します。Interesting Engineeringによると、渡り動物は栄養分配、受粉、種子散布において重要な役割を果たし、捕食者と被食者の個体群形成にも貢献しています。

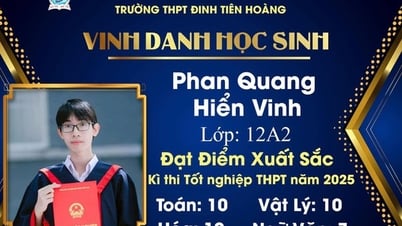

北極ツバメ

平均往復移動距離:70,900 km

キョクアジサシは最も長い距離を移動する渡り鳥です。写真: AWeith

中型の鳥であるキョクアジサシは、動物界で最も長い渡りをする鳥です。北極圏と亜北極圏にまたがる周極圏繁殖地で、体重86~127kg(190~280ポンド)のこの鳥は、驚くべき往復距離を移動します。最近の研究によると、アイスランドとグリーンランドの巣では年間平均70,900km(45,000マイル)、オランダの巣では48,700km(30,000マイル)の移動距離が明らかになっています。キョクアジサシは北方の繁殖地から南極沿岸部まで渡り、年に2回の夏を過ごします。

彼らの旅は、比類なき持久力と航海能力を証明しています。特に、風向を巧みに利用して曲がりくねったルートを進むことができます。キョクアジサシは天文的要因と環境的要因を巧みに組み合わせて航海を行い、並外れた精度で長距離を航行する生来の能力を発揮しています。自然の障害物や人為的な脅威といった困難にも関わらず、アジサシは毎年定期的に渡りを続けています。

縞模様の尾を持つまっすぐな嘴を持つナマズ

平均往復移動距離:29,000 km

オオイソシギは、注目すべき渡り鳥です。スカンジナビアからアラスカにかけての北極圏沿岸およびツンドラ海域で繁殖するこの鳥は、動物界で最も長いノンストップの渡りの一つを行います。特に、亜種であるオオイソシギは、29,000km以上の往復飛行を行い、餌をとることなくノンストップで移動する最長の渡りです。この渡りには、北極圏の繁殖地からオーストラリアとニュージーランドの温帯および熱帯の沿岸海域への飛行も含まれます。

例えば、2022年には、タグを付けたウミガラスがアラスカからタスマニアまでノンストップで飛行し、11日1時間で13,560kmを移動し、新記録を樹立しました。このような長距離移動を支えるため、ウミガラスは厚い脂肪層を蓄え、6,000~8,600kmの飛行を可能にしています。ウミガラスの個体数は減少傾向にあるため、保全活動は重要です。

コククジラ

平均往復移動距離:16,000~22,000 km

コククジラは、年間8,000~11,000kmを遊泳する、最も長距離を移動する海洋哺乳類の一つです。東部と西部の群れに分かれ、ベーリング海とチュクチ海の餌場と、バハ・カリフォルニア西岸およびカリフォルニア湾南部の繁殖・出産場の間を回遊します。

東部に生息する約27,000頭の個体群は、アラスカからバハ・カリフォルニア・スル州へ回遊します。東部に生息する約300頭の個体群は、夏をオホーツク海で過ごします。コククジラには背びれがなく、回遊時には水面を横切るような壮観な行動が見られます。

An Khang ( Interesting Engineeringによると)

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)