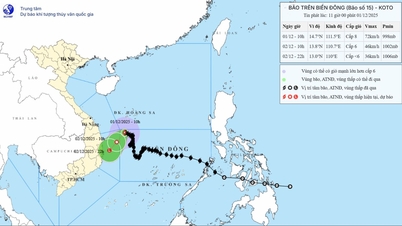

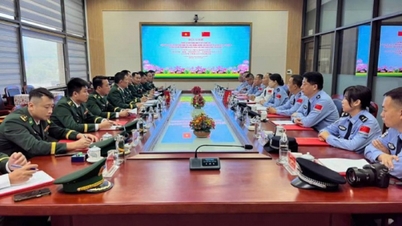

10月26日、ホーチミン市で開催された第15回東海に関する国際科学会議( 外交アカデミーとパートナー機関の共催)で、学者や代表者が沿岸警備隊の役割について議論した。

10月26日にホーチミン市で開催された東海に関する国際科学会議に出席した講演者 - 写真:NHAT DANG

東海紛争の歴史において、海警局は機能面でも法的側面でも、かなり特殊な部隊です。海警局の役割を明確にすることは、「灰色の海域を狭め、青い海域を広げる」という期待を反映しており、これは今年の会議のテーマとも合致しています。

「グレーゾーン」の警察

南シナ海における最も懸念される事態の一つは、 軍事化である。紛争がエスカレートすれば、戦争に発展する可能性を秘めている。この問題が未解決のままである中、南シナ海紛争当事国の大半は対話の重要性を認識している。そして、対話を維持するために、多くの関係国は現地での情勢変化の抑制を求めている。

注目すべきは、ミサイルや戦闘機の出現、埋め立てや軍事化ほど「深刻」ではないように見えるものの、国家間の激しい口論は、沿岸警備隊が駐留する地上での衝突を伴うことが多いということだ。

原則として、海上保安庁は国際法によって明確に定義された地域における領土主権を守る部隊です。しかし、係争地域において国内法と国際法が衝突する場合、問題は複雑になります。つまり、ある国が「国内法の遵守」とみなす行動を強制する過程で、国際法に違反する可能性があるのです。

グエン・ホン・タオ准教授によると、現在、領有権が重複し紛争が続いている地域で、国内法に基づいて沿岸警備隊を使って他の勢力や人々の活動を追い払い、処罰することは、紛争を引き起こすことになるという。

海警局問題は、東海における「グレーゾーン」という二つの言葉が持つ含意を反映している。10月26日、会議の傍らでトゥオイ・チェ氏に語ったグエン・ホン・タオ氏は、学者や代表者たちが「グレーゾーン」の概念について議論していると述べた。

「つまり、国際法と国内法の適用において、解釈の相違が生じる隙間が生じ、『グレーゾーン』が生まれるのです。各国は自国に有利な解釈を模索するでしょう」と彼は述べた。

「さらに、彼らは海上民兵のような、文民と軍の中間に位置する他の部隊も活用する可能性があります。法律では、これらの用語や規定は明確ではありません。時には、海上民兵が軍事任務や主権・領土紛争の解決に利用されることもあります」と、国連国際法委員会のグエン・ホン・タオ大使は分析した。

「海上保安外交」の善意を待つ

沿岸警備隊の役割について合意を形成すること、あるいは少なくとも合意を形成することは、平和な海を築くための一つの方法と考えられています。さらに、沿岸警備隊自体が信頼醸成の希望となり、海上衝突問題をめぐる行き詰まりからの脱却を約束するものです。

10月26日の東海会議で沿岸警備隊の役割を最も強く主張した一人は、インドネシア海上保安庁(BAKAMLA)の国際法および法律担当副局長、フディアンシア・イス・ヌルサル氏だった。

ヌルサル氏によると、東海における問題は単なる紛争ではない。しかし、インドネシア海上保安庁は東海における情勢の動向に非常に関心を持っており、フィリピン、ベトナム、中国の海上保安庁の動向を注視している。

ヌルサル氏はトゥオイ・チェ氏に対し、過去のインドネシアの例を挙げ、海洋安全保障は本質的に国境を越えた問題であるため、インドネシアは地域の他の国の沿岸警備隊とどのように協力するかに重点を置いていると強調した。

「だからこそ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、シンガポールといった地域との連携に多大な努力を払っているのです。良好な連携と互いへの信頼があれば、私たちは共に立ち上がることができると信じているからです」とヌルサル氏は述べた。ヌルサル氏によると、インドネシアとベトナムの沿岸警備隊の協力は非常に強固である。両国は、捜索救助を含む様々な任務においてマレーシアと良好な連携を築いてきた。

会議では、海上保安部隊が外交官として外交に貢献する手段として「海上保安外交」について議論が行われました。しかしながら、「海上保安外交」の取り組みには課題がないわけではありません。第一の課題は、船舶間の意思疎通にあります。第二の課題は、すべての国が協力に応じるわけではないという、友好関係の問題です。

ヌルサル氏によれば、インドネシアは2014年に設立されたASEAN沿岸警備隊フォーラムに参加しており、これは「沿岸警備隊外交」におけるコミュニケーションの困難を解決する良いメカニズムである。

若者は東海の平和維持に貢献したい

10月26日、第15回東海国際会議において、地域諸国の若手リーダーを対象とした特別セッションが開催されました。これは、次世代が東海に関わる問題に関する研究と見解を共有する機会となります。

トゥオイ・トレ氏の発言に対し、フィリピン大学法学部のニコラス・アントニオ氏は、平和的解決の重要性を強調した。「私たちは戦争を望んでいません。私たちが求めているのは対話と法、つまり国際法の原則に基づいた紛争の解決です。」

アントニオ氏によると、若者たちは東海における現在の問題に独自の方法で貢献できるという。彼はこう語った。「私たちはソーシャルメディア世代です。漁師が2番目に貧しい層である国出身なので、ソーシャルメディアを使って彼らの物語に光を当てることができると信じています。」

ベトナム外交学院国際法学科4年生のディン・ティ・トゥン・ラムさんは、各国が国際法、特に国連憲章と1982年の海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)の条項を尊重することに基づいて交渉し、合意に達し、解決策を見出すことを期待していると述べた。

「東海をめぐる問題は非常に複雑で、現在だけでなく将来も解決しなければならないと考えています。だからこそ、若者の声に耳を傾け、尊重する必要があるのです」と董林氏は述べた。

Tuoitre.vn

![[写真] ラオス建国記念日50周年を祝うパレード](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[写真] ケオパゴダにある約400年前の宝物、トゥエットソン像を拝む](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)

コメント (0)