具体的には、政令238/2025/ND-CP第8条では、就学前教育および一般教育の授業料について次のように規定しています。

授業料の枠組みは、私立および非公立の教育機関における就学前児童、普通教育学生、普通教育プログラムの学生に対する授業料支援レベル、および就学前児童、普通教育学生、普通教育プログラムの学生に対する授業料免除政策を実施する場合に公立教育機関に補償するための州予算レベルを決定するための基礎となります。

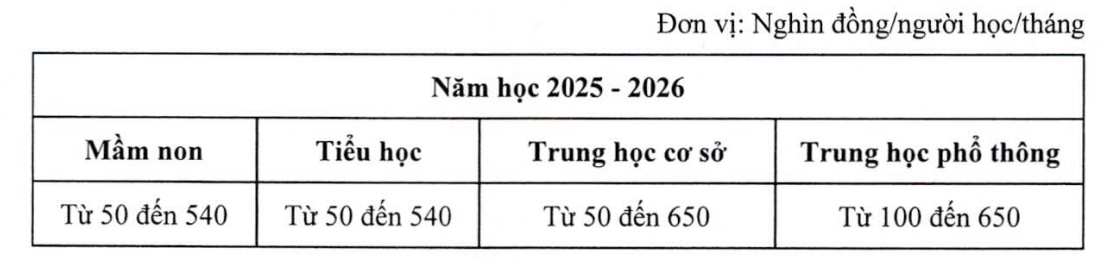

経常支出において自立できない公立幼稚園及び一般教育機関の2025年度から2026年度までの授業料の枠組みは以下のとおりです。

2025~2026年度(下限~上限)

2026-2027年度から、幼稚園および一般教育の授業料は毎年7.5%以内で増加します。

2026-2027学年度から2035-2036学年度まで、授業料の上限は、地域の社会経済状況、消費者物価指数の上昇率、年間経済成長率に応じて適切な率で調整されますが、年間7.5%を超えません。

2036-2037年度以降、授業料の上限は各地域の社会経済状況に応じて調整されますが、授業料を決定する時点で、管轄政府機関が発表した前年同期と比較した消費者物価指数の上昇率を超えないものとします。

経常経費を自己負担する公立幼稚園及び普通学校等の授業料の限度額:上記表に定める授業料の限度額の2倍を上限とする。

経常経費及び投資経費を自己資金とする公立幼稚園及び一般教育施設の授業料の限度額:上記表に定める授業料の限度額の2.5倍を上限とする。

オンライン学習の場合、省または中央直轄市の人民委員会は、管理階層に応じて、当該教育機関が公布した授業料の最高水準を上限として、実際に発生した合理的な費用に基づき、同じクラスの人民評議会に公立教育機関の授業料に関する具体的な規制を提出するものとする。

省または中央直轄市の人民委員会は、社会経済発展政策と財政均衡能力に基づき、管轄機関が公布した経済技術基準または費用基準に基づき、公立の幼稚園および普通教育機関(大学、短期大学、研究機関が規定に従って設置する幼稚園および普通教育機関を含む)の授業料の枠組みまたは授業料の水準を同級の人民評議会に提出して審議および決定し、授業料の水準が教育サービスの質に見合っていることを保証し、同時に、教育法および実施ガイドラインの規定に従って義務教育の目標の実現を確保しなければならない。

省または中央直轄市の人民委員会は、上記に規定する授業料の枠組みに基づき、公立教育機関の授業料、私立・私立教育機関の児童・生徒に対する授業料支援額を同級人民評議会に提出して決定するものとする。ただし、私立・私立教育機関の授業料を超えないものとする。

省や中央直轄市の人民評議会は、管轄区域内の地域の配置や区分を決定し、管轄区域内の教育機関における就学前児童、普通教育学生、普通教育課程の学生の授業料や授業料補助を決定します。

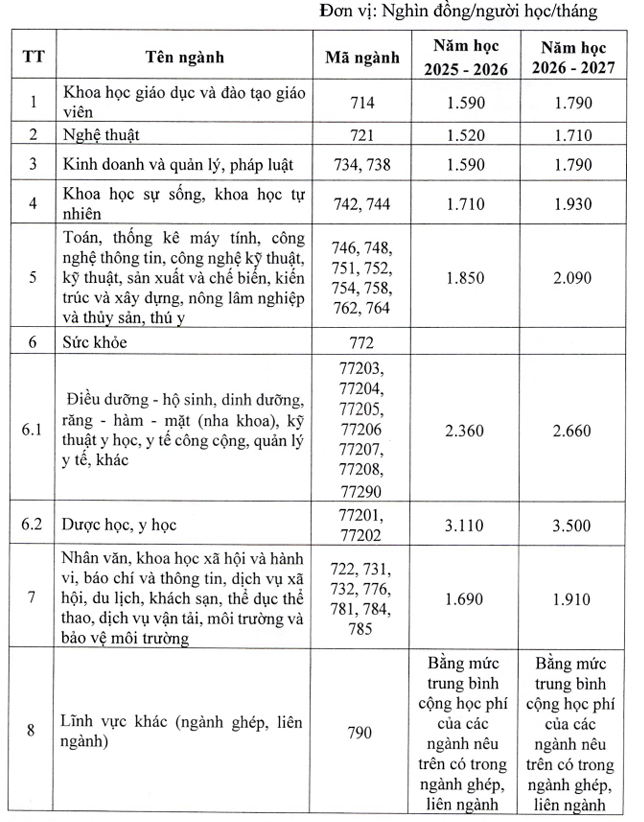

高等教育の授業料

政令238/2025/ND-CP第10条は高等教育の授業料を規定しており、2025-2026年度以降、通常支出で自立できない公立高等教育機関の授業料の上限は次のとおりです。

2027-2028年度以降、授業料の上限は国民の支払い能力や社会経済状況に応じて調整されますが、授業料を決定する時点での消費者物価指数の前年同期比の上昇率(所管政府機関が発表)を超えないものとします。

経常経費を自己資金とする公立大学については、専攻及び学年に応じて、上記授業料限度額の2倍を上限として授業料が定められています。

公立高等教育機関が経常経費及び投資経費を自己保険する場合の授業料は、専攻及び学年に応じて、上記授業料限度額の2.5倍を上限として定められます。

教育訓練部の定める基準による研修課程の品質認定水準を満たし、または国際基準またはそれと同等の基準による研修課程の品質認定水準を満たした公立高等教育機関の研修課程については、高等教育機関は、当該教育機関が公布した各研修業種・職業の経済技術基準または費用基準に基づいて授業料を決定し、これを学習者と社会に公表しなければならない。

公立の高等教育機関における修士課程及び博士課程の授業料の上限額は、本条第1項及び第2項に規定する大学授業料の上限額に、自治の程度に応じ、各学年の各修業分野に対応する修士課程については1.5の係数、博士課程については2.5の係数を乗じて定める。

パートタイム研修及び通信教育の授業料は、実費相当額を基準として決定され、当該通常研修制度の授業料の150%を超えないものとする。

オンライン学習の場合、高等教育機関は、各学習分野に対応する高等教育機関の授業料を上限として、実際に発生した合理的な費用に基づいて授業料を決定します。

法律の規定に従って各機関の研修分野と分野に適した継続教育プログラム、短期研修および開発サービスの授業料は、教育機関によって自主的に算定され、徴収レベルは教育機関が発行する経済技術基準または費用基準に従って規制され、学習者と社会に対する公開、透明性、説明責任が確保されます。

研修プログラムの単位当たりの総授業料は、学年ごとに計算された総授業料と同額になります。

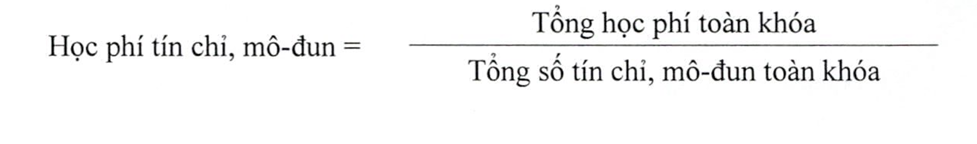

大学研修の授業料を単位およびモジュール別に計算する場合、単位またはモジュールの授業料は、研修グループ、職業、およびコース全体の単位およびモジュールの総数別のコース全体の授業料の合計に基づいて、次の計算式に従って決定されます。

コース全体の授業料合計額=学生1人当たりの授業料/1ヶ月額×10ヶ月額×学年数。ただし、研修プログラムの単位数に応じた授業料合計額は、学年別に算出した授業料合計額と同額以下となることを原則とします。

研修プログラムの定められた期間を超えて学習した場合、延滞時点から適用される単位授業料は、実費弁償の原則に基づき、実際の学習期間に基づいて再算定され、公開され、学習者に説明されます。第二学位取得のための研修の場合、研修プログラムに従って実際に学習した単位数に応じた授業料を納付する者は、当該研修プログラムに基づき、当該単位数に応じた授業料を納付するものとします。

公立教育機関は、この条に定める授業料の上限額及び当該教育機関が定める各専攻及び研修課程の経済技術基準又は費用基準を基礎として、当該教育機関の管理権限に属する学年、専攻及び研修課程ごとに具体的な授業料を決定するものとする。

経済組織及び国有企業が直轄する高等教育機関の場合、教育機関の長は、上記の授業料上限額及び当該教育機関が公布する各訓練業種及び職業の経済技術基準又は費用基準に基づき、当該教育機関の管理権限に属する学年、訓練業種及び職業ごとに具体的な授業料を決定するものとし、規定された授業料上限額を超えないものとする。

公立高等教育機関は、再履修のための授業料を設定することができる。再履修のための授業料の最高額は、本政令に定める授業料の上限を超えてはならない。授業料の上限は、単位の種類ごとに定められる。学習者のニーズに応じて別途学習を実施する場合、授業料は、費用全額を負担することを条件として、学習者と公立高等教育機関の間で合意されるものとする。

公立の高等教育機関で学ぶ外国人の学部生、大学院生、博士課程の学生は、高等教育機関が定める授業料、または外国との協定もしくは協力協定に従って授業料を支払います。

出典: https://hanoimoi.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-muc-hoc-phi-tu-nam-hoc-2025-2026-co-diem-gi-chu-y-715763.html

![[写真] ファム・ミン・チン首相がIUUに関する運営委員会の第14回会合を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/a5244e94b6dd49b3b52bbb92201c6986)

![[写真] ニャンダン新聞編集長レ・クオック・ミン氏がパサクソン新聞の代表団を迎えた](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/da79369d8d2849318c3fe8e792f4ce16)

コメント (0)