戦争の灰から新たな時代への希望へ

50年前、ベトナム人民は1975年春の偉大な勝利で歴史に英雄的な一ページを記しました。それは愛国心、不屈の意志、そして独立と国家統一、統一国家への願いの勝利でした。

半世紀が過ぎ、祖国は戦争の焼け跡から力強く立ち上がり、 世界地図上で大きな一歩を踏み出しました。これらの奇跡をより鮮明に描くため、ダン・トリ紙は「統一50周年 ― 上昇への願い」をテーマにした討論会を開催しました。過去、現在、そして未来をつなぐ架け橋として、過去を振り返り、偉大な貢献に敬意を表し、未来への力強い発展への願いを喚起します。

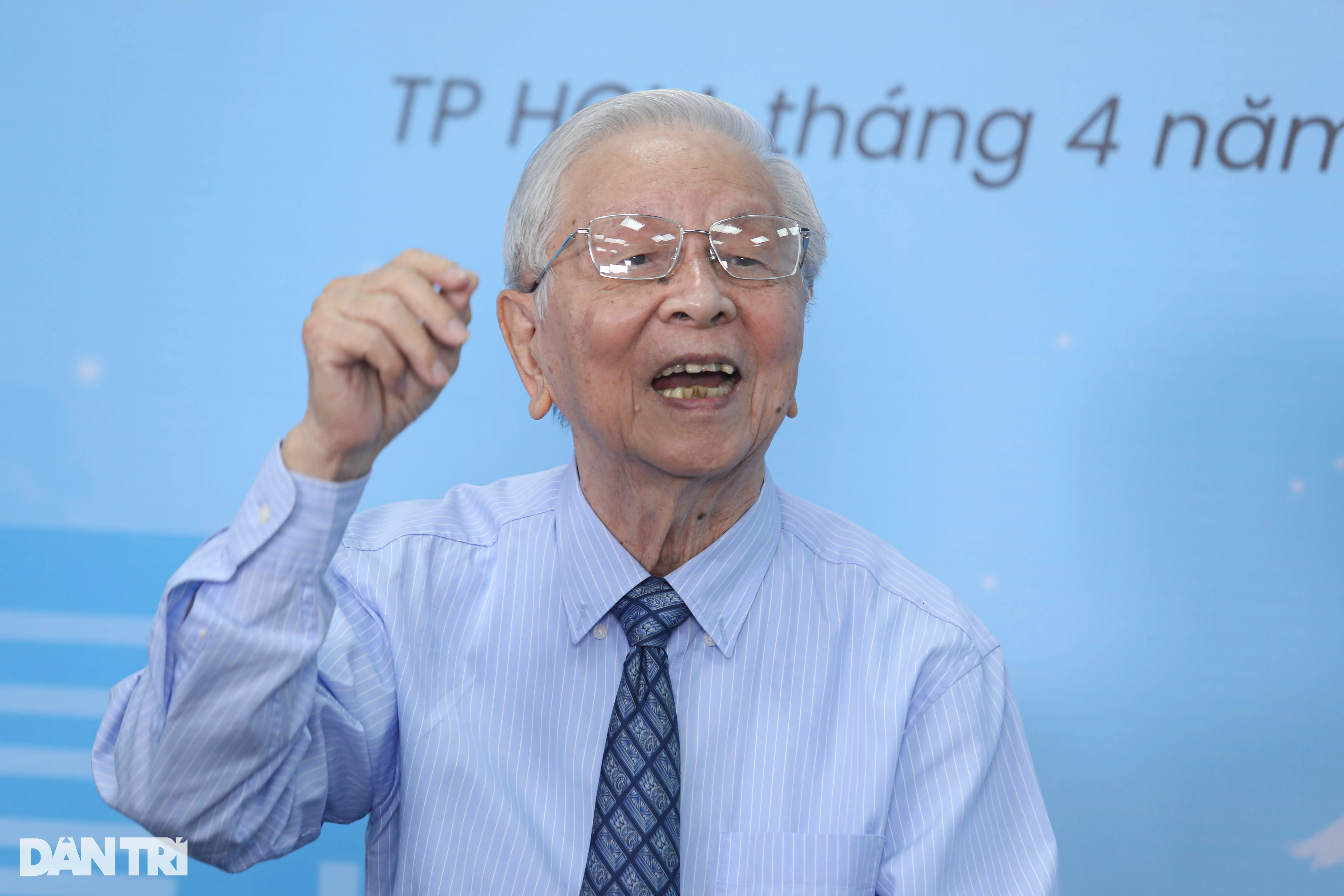

ダン・トリ新聞の討論会には、元中央経済委員会副委員長、元ホーチミン市党委員会常務副書記のファム・チャン・チュック氏、 元外務副大臣、元駐米ベトナム大使のファム・クアン・ヴィン氏、ベトナム都市計画開発協会、国家戦略・政策研究者、元南部経済研究センター分析官のグエン・ヒュー・グエン博士、元ベトナム商工会議所副会頭の経済専門家ファム・チ・ラン氏が出席した。

4月の思い出

ファム・チャン・チュック氏は若い頃から革命家として活躍し、戦時中はサイゴンの中心部で活動し、初代市青年連合書記を務めました。 平和が訪れ、国が統一されると、彼は新生・発展した都市の建設の基盤を築くことに積極的に貢献した人物の一人でした。1975年4月30日の歴史的瞬間を目の当たりにし、その場に居合わせた生き証人として、ダン・トリの読者に1975年4月30日の特別な瞬間についてお話しいただけますか?

1975年4月30日、解放軍、主力部隊、そして戦車が統一会堂(現在の統一会堂)に入城すると、人々は革命精神にあふれた歓喜に沸き立ち、街路や路地裏に溢れ出しました。私たちは輝かしい完全な勝利を収め、街は無血でした。人々は大いに興奮していました。

ホーチミン市の橋で討論するファム・チャン・チュック氏とグエン・フー・グエン博士。

しかし、飢餓と失業の危機が都市を深刻に脅かしていました。当時の市党委員会は直ちに人民の飢餓救済を指示しました。当初は旧体制政府と軍の米、軍需品、食料倉庫を破壊しましたが、飢餓を救済できたのは束の間のことでした。当時、農村は爆弾と銃弾で荒廃し、人々は生産活動を再開することができませんでした。

飢饉は深刻化し、サイゴンはメコンデルタの米穀倉地帯に近いにもかかわらず、人々はトウモロコシ、コーンフラワー、サツマイモしか食べられなくなりました。同時に、失業も飢饉救済をさらに困難にしました。

市党委員会は、青年義勇軍を組織し、土地の開墾と食糧生産のために1万人の兵士を派遣するという政策を出した。

グエン・ヒュー・グエン博士、50年前、あなたは歴史的な瞬間にサイゴン都心部で直接戦闘を繰り広げられました。1975年4月30日、サイゴンの情景、雰囲気、そしてあなたと同志たちの活動についてお話しいただけますか?

1975年4月30日についての私の感情は、多くの同志のそれと確かに似ています。私はハノイの学生世代で、兵役に就き、1965年末にチュオンソンに足を踏み入れ、1975年4月30日の正午にホーチミン市に入りました。当時のサイゴンの印象は、交通、住宅、そしてインフラの規模の大きさでした。

ファム・チ・ランさん、1975年に国家が統一された歴史的瞬間を振り返って、どのようなお気持ちですか?

その時の私の最大の喜びは、この上ない喜びでした。これからは平和が訪れるからです。ベトナム国民はもう血を流す必要はありません。手を携えて国を再建する時が来たのです。

経済面では、サイゴンが最後の日々においても破壊されずに無傷であったことを知り、大変嬉しく思いました。これは、統一後の国にとって、南北が手を携えて発展していくための機会でした。

経済学者、ファム・チ・ラン氏、ベトナム商工会議所元副会頭。

ファム・クアン・ヴィンさん、1975年4月30日の歴史的瞬間について、あなたの考えをお話しいただけますか?

- 私は北に住んでいますが、最初に感じたのは戦争の終結、平和、爆弾や銃弾の消滅でした。困難と苦難に満ちた古い時代から抜け出し、未来に大きな何かが待っているような気がしました。

この出来事には特別な思い出があります。1975年、私は自然科学への情熱から工科大学の入学試験を受けました。しかし、ちょうど祖国統一の時期に、党、政府、そして国家は対外関係の拡大を決定しました。外務省と外務省大学が出願書類を審査し、私の名前がそのリストに載っていたのです。

私はこの業界で38年間働いています。外交官になったのは、キャリアの選択でした。1975年4月30日の出来事、平和、祖国統一、そして外交関係の拡大がなかったら、おそらくエンジニアになっていたでしょう。

外交分野に携わるようになって初めて、1975年4月30日の勝利の重大さをはっきりと理解することができました。それはベトナムの歴史を語るだけでなく、世界情勢にも大きな影響を与えました。私たちの闘争と勝利は、民族解放の物語から世界の潮流と秩序の再検証に至るまで、新たな時代の幕開けとなり、新たな雰囲気を切り開いたのです。

ファム・クアン・ヴィン氏、統一後、我が国は外交的孤立により国際関係において多くの困難に直面しました。当時、ベトナムはどのようにして国際社会との関係を維持したのでしょうか?また、禁輸措置や戦後処理問題といった多くの困難を抱える中で、ベトナムが自信を保ち前進し続けることができたのはなぜだとお考えですか?

二つの物語に触れておきたいと思います。まず、ベトナムの勝利は世界中の国々に大きな波及効果をもたらしました。戦争を乗り越えて勝利を収めた、英雄的で正義に満ち、粘り強いベトナムは、まさに強力な波及効果をもたらしました。

2つ目の話は、1975年以降、私たちが外交関係を拡大するための一連の活動を開始したことです。その中には、分極化していた東南アジア諸国をはじめとする地域の国々との関係を回復するための第一歩も含まれています。

包囲を突破し、外交関係を拡大するための鍵は2つの話にあると私は考えています。

一つは、国際法に則り、常にベトナムの正義を貫くことです。もう一つは、世界にはベトナムの正義を理解し、支持する人々がまだ多くいるということです。この正義を理解する人々は、政界だけでなく、市民社会や国際機関にもいます。

こうした出来事は、外交関係を拡大するためには、断固たる行動を取り、揺るぎない信念を持ち、そして何よりも常に正義を貫く必要があることを私たちに気づかせてくれます。世界中の人々や政府を説得すると同時に、私たち自身もますます強くならなければなりません。

私は、昔の困難でつらい時代から抜け出して、将来何か大きなことが起こるのを楽しみにしているように感じます。

ファム・クアン・ヴィン氏(元外務副大臣、元駐米ベトナム大使)

1975年4月30日から1985年まで、我が国は経済が中央集権化され、主に自給自足であった時代に、多くの困難に直面しました。ファム・チ・ランさん、この時期と今日の進歩を振り返って、私たちはどのような経験をされているのでしょうか?

- 1975年以降、我が国は極めて困難な状況に陥りました。一方では、両地域で戦争による極めて深刻な影響があり、戦災、枯葉剤、爆弾や銃弾によって荒廃した旧抵抗地域がありました。

道路から鉄道に至るまで、南北間の交通インフラ全体が大きな被害を受け、ほとんど使用不能となった。

両地域は経済的に相互補完できたはずでしたが、当時の交通事情ではそれが不可能でした。北部の発電所は大きな被害を受け、南部では原材料も不足していたため、電力も深刻な不足に陥っていました。発電所の再開は非常に困難でした。

次に中央計画経済体制が導入されました。当時、南部の一部の経済機関は衰退し、もはや効率的に機能していませんでした。その後、ホーチミン市の指導者たちはすぐにこの問題に気づき、中央政府に意見を述べました。1979年からは、新たな調整政策が登場し始めました。

ホーチミン市の工業・商業企業については、小規模事業者や商店主の営業再開を認め始めました。この力は非常に大きく、彼らは経済交流に積極的に参加し、「河川封鎖と市場閉鎖」といった状況を徐々に解消し、経済の活性化に貢献しています。

南部の権力者は以前から市場経済に精通しており、農民からビジネスマンに至るまで、南部の人々もこの仕組みに精通していました。

ベトナム商工会議所元副会頭ファム・チ・ラン氏

南部の組織が以前から市場経済に精通しており、農民からビジネスマンに至るまで南部の人々もこの仕組みに慣れ親しんでいたため、私たちは大きな困難もなく成功を収めることができました。

経済再開により困難な状況を脱し、禁輸措置は依然として継続していたものの、一部の国はベトナムとのビジネスを再開しました。これは非常に良い事例であり、南の貢献と貢献は極めて大きいです。

ファム・チャン・チュックさん、当時ホーチミン市は「壁を壊す」と言われていた独創的な手法を用いていました。困難な時期を乗り越えるためにホーチミン市がどのような支援を行ったのか、そしてそれが次の時代にどのような経験を残したのか、お話しいただけますか?

ご存知の通り、それ以前、サイゴンは南部全体の工業の中心地であり、工業生産が集中していました。当時の工業の中心地は、国家の計画、つまり中央集権的な計画モデルに従って生産を行っていました。

具体的には、国や省庁が工場に物資や原材料を供給します。しかし、生産は短期間しか維持できず、その後は物資や原材料が供給されなくなります。国が義務付ける計画や政令の量は、工場で生産される製品の量に相当します。

そのため、工場は過剰生産能力を抱え、労働者は失業し、不完全雇用に陥っていました。当時、ホーチミン市党委員会のヴォー・ヴァン・キエット書記長とそのスタッフ、機関、部署、支部は各工場を訪問し、経営者、現場監督、エンジニア、技術者、労働者に質問を投げかけ、工場が再び正常に稼働するための解決策を探りました。

サイゴンのかつての工業中心地であるザーディン省が正常な生産を回復できなければ、南部全体が困難に直面するのは当然です。そのため、市党委員会書記は、中央政府の計画では工場がフル稼働するために必要な原材料が十分に供給されないことを認識しました。

当時、ヴォー・ヴァン・キエット氏は市党委員会と協議し、社会に十分な製品を供給できるよう工場の生産回復を支援する解決策を提案しました。さもなければ、状況は非常に困難になるでしょう。

最終的な解決策は、人々を国民のもとへ派遣し、金や外貨を借りて経済と生産を回復させることです。

ファム・チャン・チュック氏(元中央経済委員会副委員長、元ホーチミン市党委員会常務副書記)

市党委員会は継続的に会合を開き、ヴォー・ヴァン・キエット書記は、人民のもとへ赴き、金や外貨を借りる役割を互いに分担するという最終解決策を協議した。抗日戦争中、市党委員会は人民に寄り添っていたため、市党委員会が借金をしに来た際には、人民は喜んで援助に駆けつけた。

その初期資本金で、市は工場に供給するための資材や原材料を輸入した。これが市党委員会の工場との協力計画(プランB)であった。プランBでは、減価償却と義務的費用を差し引いた後、生産物をメコンデルタに持ち込み、農家と食料と交換した。米、エビ、魚などの輸出可能な産品は外貨獲得のために輸出され、工場用の資材や原材料を再輸入した。

ヴォー・ヴァン・キエット氏が新たな任務に就くためにハノイへ赴いた後、グエン・ヴァン・リン氏は市党委員会書記として職務に戻り、引き続きその指揮を執った。

そこから、グエン・ヴァン・リン同志はホーチミン市の現状を総括し、意見を求め、政治局に報告しました。ダラット会議(1983年)の後、グエン・ヴァン・リン書記はホーチミン市の工場長らをダラットに派遣し、政治局に報告するよう組織しました。その後、党、国家、中央政府の高官が多数ダラットを訪れ、現状を検証しました。そして、この頃から、物事のやり方を革新し、新しい方法を見つけるという概念が生まれ始めました。

私の考えでは、イノベーションとは、生産方式を中央集権的な計画から、経済セクターが参加できる生産方式へと転換することから生まれます。したがって、ホーチミン市が党の指針を革新してきた経験は、この都市に内在するダイナミズムに由来すると言えるでしょう。

イノベーションと統合

我が党は、第6回党大会(1986年)から改革政策を提唱するにあたり、経済思想の改革から着手しました。経済専門家のファム・チ・ラン様、1986年の改革は経済思想をどのように変え、民間経済の役割はどのように形成されたのでしょうか。

- 第6回大会は歴史的な大会であり、その準備は1986年8月に始まりました。当時、チュオン・チン書記長は、それまで中央集権的な経済路線に沿って起草していた文書編集チームに、市場経済の精神に沿って書き直すよう要請しました。

文書の書き直しを任されたのは、ファン・ディエン氏(後に政治局員)、ハ・ダン氏、そしてチャン・ドゥック・グエン氏の3人でした。作業班は2ヶ月以上かけて文書を完成させ、チュオン・チン氏が校閲し、1986年12月の党大会に向けて各方面に送付する準備を整えました。

ハノイ側ではファム・クアン・ヴィン氏とファム・チ・ラン氏が議論に出席した。

人々は、新しい文書に盛り込まれ、党大会で発表された、従来のモデルとは全く異なる考え方を熱狂的に歓迎しました。それは党の最高指導部によって承認された思考の革新であり、社会に急速に広まりました。

社会においても、こうしたオープンな姿勢は、補助金時代のような従来のやり方よりもはるかに優れていることに気づき始めています。上層部が考え方を変える「ゴーサイン」を出せば、下層部は即座にそれを歓迎し、受け入れます。

ファム・クアン・ヴィン氏、1986年以降の改革プロセスは外交分野において大きな成果を上げました。1995年の米国との関係正常化は、国際統合への道を開き、世界へと進出しました。ベトナムと米国の関係正常化の戦略的意義とは何でしょうか。また、このプロセスはどのように進められてきたのでしょうか。

おそらく、経済、政治、社会統治の側面から外交政策の思考革新に至るまで、国内メカニズムの革新の話から始める必要があるでしょう。第6回、第7回、第8回会議から、非常に重要な点が2つあります。

まず、保守的な考え方から「皆は友達」という考え方への転換です。政治、社会、経済制度の違いはあっても、外交においては皆が友達であるという考えです。ベトナムの独立、主権、そして国益を尊重する限り、誰もが協力することができます。この考え方の変化は、ベトナムが国際的な友人と交流し、協力するための非常に大きな道を開き、以前の包囲網を打破するポイントでもあります。

第二に、対外経済統合につながるのは、特に経済分野における国内の開放性のみである。国内経済の発展の原動力を生み出したのは、国際経済統合である。

実際、世界と経済協力を行うと、イノベーションのプロセスは非常に急速に進みます。1980年代後半には、対外市場経済との統合の機会に追いつくために、国内法と経済管理メカニズムに明確な変化が起こり、大きな原動力が生まれました。

1990年代初頭、ベトナムは東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国との関係を修復しました。1995年7月、ベトナムは正式にASEANに加盟しました。かつては分断され、疑念と対立が渦巻いていたこの地域は、今やASEANという一つの家族となりました。

経済的には、1994年にASEAN経済統合ロードマップを承認した際、この地域統合は世界との市場経済統合に向けた第一歩でした。これは非常に大きな出来事です。

国内のイノベーションは外交政策の考え方のイノベーションの勢いを生み出し、同時にベトナムが深い統合に参加するための動機と能力を生み出しました。

ファム・クアン・ヴィン氏(元外務副大臣、元駐米ベトナム大使)

3つ目は、米国との関係です。1995年7月、ベトナムと米国は正式に国交を正常化しました。それ以前の1994年2月、米国は禁輸措置を解除しました。これにより、政治的にも経済的にも波及効果が生まれました。

その後、オーストラリア、日本、韓国、そしてヨーロッパ諸国も、経済、援助、そして政治・外交の3つの分野全てにおいてベトナムとの協力を強化しました。ベトナムはそれ以来、国際機関における役割を推進してきました。国連において、私たちは過去とは大きく異なっています。

国内のイノベーションは外交政策の考え方のイノベーションの勢いを生み出し、同時にベトナムが深い統合に参加するための動機と能力を生み出しました。

あなたの意見では、多極化した世界情勢の中で、ベトナムが現在の外交政策のバランスを保つための最大の支援は何でしょうか?

世界と東南アジアの文脈において、大国間の競争と対立は常に存在し、ベトナムをはじめとする地域諸国も時としてその渦に巻き込まれることは避けられません。しかし最も重要なのは、ベトナムが真の平和、独立、そして強力な経済を実現し、外交政策において自立し、独立性を保つことです。

外交政策の考え方、特に国連憲章の原則、独立、自治、互恵的協力、相互尊重、国際法の遵守に基づいて「すべての国と友好になる」という考え方を刷新する。

現在、ベトナムの独立性と自立性を維持する能力は格段に強化されていると確信しています。ベトナムは揺るぎない姿勢で外交政策を明確に刷新し、深い統合に参加し、安全保障理事会および世界の主要国のほとんどと包括的パートナーシップおよび戦略的パートナーシップの枠組みを築いています。

国際法と国益に基づき、主要国との関係において、我々はより強固でバランスの取れた関係を維持する必要があり、いかなるパートナーも無視することはできません。関係を多様化し、パートナーが増えるほど、国際関係においてバランスを保ち、積極的に行動するための条件は増えるのです。

ファム・チャン・チュック氏、ホーチミン市は改修工事期間中に、国全体の経済を牽引する役割を担う上で大きな飛躍を遂げました。当時の状況をよくご存知でいらっしゃる方として、1986年の改修工事期間中にホーチミン市にどのような変化をもたらしたのか、また、それが国全体の経済再活性化にどのような役割を果たしたのか、詳しく教えていただけますか?

先ほど申し上げたように、この都市は南部全体の工業の中心地であり、今や国全体の経済の原動力となっています。当時の焦点は、いかにして産業を復興させるかでした。産業が発展し、復興したことで、貿易、サービス、輸出入活動が発展しました。

包囲され、禁輸措置を課せられた困難な時代に、「柵を破り」、輸出入部門で大胆に開放することは、「包囲と禁輸」を攻撃する手段でもあり、私たちは成功しました。ホーチミン市はそれを成し遂げたのです。

ファム・チャン・チュック氏が、イノベーション以前のホーチミン市の「垣根を打ち破る」やり方について語ります。

この革新は画期的な変化であり、国有化と協同組合化の経済モデルから、経済部門が共に発展できるモデルへと180度の転換を遂げた。

このように、私たちは40年間にわたり社会主義志向の市場経済を実施してきましたが、その成果は明らかに非常に良好です。農業、工業、貿易、サービス業など、あらゆる分野が発展し、同時に社会、文化、人々の生活、さらには外交にも大きな影響を与えてきました。

政策転換こそが最大の決定要因であり、最大の勝利だと私は信じています。そして今日に至るまで、私たちはその革新の方針を堅持し、着実に発展を続けています。

グエン・ヒュー・グエン博士、特に国家政策の面で、過去 50 年間のこの国の成果についてあなたの見解をお話しいただけますか?

1976年、解放から1年後、ベトナムのGDPは5億ドル未満でした。2024年までにGDPは4,700億ドルを超え、約100倍に増加するでしょう。

過去50年間の成果は、紆余曲折を経ながらも、多くの努力の賜物です。しかしながら、現在までにGDPは100倍という驚異的な成長を遂げました。これは誰も否定できない数字であり、私たちが成し遂げてきたことの最も明確な証拠です。

1976 年の約 50 万ドルから 2024 年には 4,700 億ドル以上に GDP が成長したことは、50 年後のこの国の明らかな成果です。

グエン・フー・グエン博士、ベトナム都市計画開発協会

私の考えでは、工業化は過去50年間で最も印象的な成果の一つです。南部の工業化だけでなく、北部も非常に力強い発展を遂げました。

私たちは農業を経済の基盤と明確に認識しています。農業がなければ、食料安全保障は失われます。現在、ベトナムは世界有数の食料輸出国です。

3つ目の成果は社会分野におけるものです。ベトナムの貧困削減プログラムは非常に効果的であり、世界はそれを認めなければなりません。例えば、多くの地域で仮設住宅や老朽化した住宅の撤去運動は100%完了しました。これらは深い人道性に基づくプログラムです。

そして、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの時期についても言及せざるを得ません。私たちは明らかに大きな成果を示しました。多くの先進国に比べて貧しく、ワクチンも少ないにもかかわらず、他の多くの大国よりもはるかに少ない被害でパンデミックを乗り越えました。

成長への願望

ファム・チャン・チュックさん、新しい時代に向けて最善の準備をするために、私たちは今何をする必要がありますか?

やるべきことはたくさんあります。私たちは偉大で特別な成果を上げてきました。しかし、今のところ「中所得国の罠」から抜け出せていません。

政府が設定している開発目標、すなわちGDP成長率約8%、そしてその後も二桁成長を維持することを目指し、中所得国の罠を早急に克服する必要があると考えています。これは国全体にとって大きな課題です。

ホーチミン市はベトナム全体の経済の牽引役です。この牽引力が十分でなければ、将来的に8%、あるいは二桁の成長率を達成することはできないでしょう。

早急に中所得国の罠を乗り越え、二桁成長を目指す必要がある。

ファム・チャン・チュック氏(元中央経済委員会副委員長、元ホーチミン市党委員会常務副書記)

第13回党大会で設定された目標は、2045年までに一人当たり所得約2万ドルの高所得国となる先進工業国になることです。これは非常に大きな挑戦です。しかし、このスピードと目標を達成できなければ、中国は世界に後れを取ってしまうのではないかと懸念しています。

40年間のイノベーションを経ても私たちは中所得国の罠から抜け出せていません。これは私たちがまだ利用可能な潜在力を十分に活用できていないことを示しています。

例えば農業では、40年間の改革を経ても、大規模生産はまだ発展していません。近代農業は依然として目標ではありますが、現実には至っていません。生産の大部分は依然として小規模で分散しており、主に世帯単位で行われています。協同組合は存在するものの、十分な力を持っていません。

さらに、私たちは依然として主に伝統的な産業と外資系企業に依存しており、インダストリー4.0や新技術を習得できる国内企業はまだ非常に少ないです。

グエン・ヒュー・グエン博士によると、国家の機構を合理化し、省の行政単位を編成するという大革命の前に、これはどれほど重要であり、どのように立ち上がる時代に国家の発展を促進するのに役立つのでしょうか。

ファム・チャン・チュック氏が先ほどおっしゃったように、私たちは出発点を明確に理解しなければなりません。現在の地位、名声、そして基盤こそが、新たな段階へと進むための機会であり条件であると確信しています。各部署が高度な互換性を持って組み合わさることで、組織の統合や再編は力強いものとなります。互換性が高ければ高いほど、運用の「能力」は高まります。

新たな段階、今から第14回党大会までの間、どのステップを最初に踏み出すか、そのステップの長さはどれくらいか、そして跳ね返すのにどれくらいの力を使うかを明確に計算する必要があります。すべては二つの重要な要素にかかっています。「洗練」されて「すっきり」すること、そして「すっきり」して「強く」なることです。

グエン・ヒュー・グエン博士、合併後の新ホーチミン市を形成する際に超都市としての地位を確立した新ホーチミン市は、今後も経済の牽引役として、国全体の発展を促進していくのでしょうか?

― 私の見解では、合併後も経済面ではホーチミン市が主導的な役割を維持できるでしょう。ホーチミン市は経済とサービスに強みを持ち、ビンズオン省はベトナムの工業生産の中心地の一つであり、バリア・ブンタウ省は港湾の優位性をはじめ、多くの大きな潜在力を有しています。これらを総合すると、この地域は依然としてベトナム経済を牽引する地域と言えるでしょう。

グエン・ヒュー・グエン博士は、ビンズオン省およびバリア・ブンタウ省との合併後のホーチミン市の可能性について語りました。

しかし、持続可能な社会経済発展のためには、設備の互換性が高ければ高いほど、操業効率は向上します。3つの地域の現在の生産拠点は依然として国民経済を牽引する役割を果たしており、これは明らかな利点です。

経済専門家のファム・チ・ラン様、ホーチミン市はベトナム全体の経済の牽引役です。行政機関の整理・統合といった改革を経て、統合後の発展の余地が拡大した今、ホーチミン市がベトナム全体の成長と発展の原動力としての役割を担い続けるために、どのような点に重点を置くべきでしょうか。

近年、特に政府が開発のための特別なメカニズムの適用を許可したことで、ホーチミン市は開発プロセスを非常に合理的な方向に転換しています。ホーチミン市に国際金融センターを建設するというアイデアは、私の考えでは完全に正しく適切です。

ホーチミン市は質の高い人材育成にますます力を入れており、経済、工学、経営学など、ホーチミン市の大学の質は飛躍的に向上しています。

医療制度はもはや国民に対する国家の責任だけではなく、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、重要な経済サービス部門となっている。

ホーチミン市は発展に必要な要素を集約しつつあります。ホーチミン市の現在の指導者たちは、最初の改革期と同様に、非常に献身的で先駆的な姿勢で、常に人々の声に耳を傾け、企業に寄り添い、進むべき道を明確に理解しています。

ホーチミン市、バリア・ブンタウ省、ビンズオン省はそれぞれ独自の強みを持っています。特にビンズオン省には感銘を受けています。同省は、その効率的な運営体制のおかげで、長年にわたり外国投資誘致においてPCIランキングのトップを維持しています。現在に至るまで、同省は投資誘致とビジネス環境の改善において主導的な地位を維持しています。

合併後、ホーチミン市は「ベトナムのシンガポール」または「ベトナムの上海」になる可能性がある。

ベトナム商工会議所元副会頭ファム・チ・ラン氏

バリア・ブンタウ省は、インフラ、港湾、産業、そして特に観光業に強みを持っています。これら3つの地域が統合されれば、素晴らしい開発モデルとなり、必ず成功するでしょう。

3つの地域が統合されるというニュースを聞いたとき、大きな希望が湧いてきました。これは「ベトナムのシンガポール」、あるいは「ベトナムの上海」になるかもしれません。ホーチミン市だけでは実現できませんが、統合すれば十分可能です。このような経済の原動力があれば、ベトナム経済は2045年までに目標を達成できるでしょう。

外交の面では、ファム・クアン・ヴィン氏によれば、外交が国家の発展のために「道を開き、平和を維持する」役割を果たし続けるための鍵は何でしょうか。

外交には常に3つの課題がある。平和と国家の安全にとって好ましい環境を作り出すこと(現在は祖国を早期に、遠くから守らなければならない)、経済発展のための資源を動員すること、そして国家のイメージ、地位、威信を高めることである。

外交が「追いつく」べき大きな課題は二つあります。一つは世界に追いつくことです。世界はあまりにも速く、あまりにも大きく変化しています。大国間の競争はもはや1年や10年単位ではなく、日々変化しています。

第二に、ベトナム自身に追いつく必要があります。新たな発展の時代を迎えるにあたり、最も重要なのは、新たな考え方と新たなビジョンを持つことです。今日のベトナムの発展は、もはや小さな直線的な歩みではありません。外交においては、資本、技術、知識、政策提言など、外部からのリソースを活用しなければなりません。特に、ベトナムの経済発展と科学技術発展のスピードに遅れを取らないことが重要です。

外交部門と外交部隊は、国の強みを対外に伝えると同時に、外部の優位性、知識、機会を国内にもたらす双方向の架け橋とならなければなりません。

Ông Phạm Quang Vinh Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ

Trước mắt, có thể xem "bộ tứ" chính sách là hành trang quan trọng cho những người làm đối ngoại, gồm: Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy; Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; và sắp tới là nghị quyết về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Ngành đối ngoại, lực lượng đối ngoại - hơn bao giờ hết - phải trở thành cầu nối hai chiều để truyền tải sức mạnh của đất nước ra bên ngoài, và đồng thời mang những lợi thế, tri thức, cơ hội từ bên ngoài vào trong nước.

Nhóm phóng viên - Dantri.com.vn

Nguồn:https://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-tro-tan-chien-tranh-den-khat-vong-vuon-toi-ky-nguyen-moi-20250428154245831.htm

コメント (0)