|

ますます強まるグローバル統合の文脈において、日本代表チームはサッカーの進歩を反映するだけでなく、社会の変化のモデルとしても機能しています。この代表チームの発展は、プロフェッショナリズムと文化統合の長いプロセスの証であり、その中で重要な役割を果たすのは、 スポーツ、特にサッカーに参加するハーフ(片親が日本人ではない日本人)の増加です。

転換点

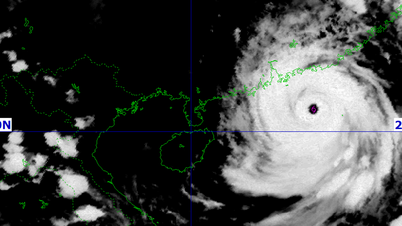

日本代表は1998年の初出場以来、ワールドカップ出場という輝かしい道のりを歩んできた。これまで7回のワールドカップに出場し、今回3月20日のバーレーン戦で2-0の勝利を収めたことで、米国、カナダ、メキシコの3カ国で開催される2026年ワールドカップへの切符を正式に獲得し、「サムライブルー」にとって8回連続の出場となる。

これは素晴らしい成果であり、インフラ整備、才能ある選手の育成、そして世界最高峰の大会への参加に至るまで、日本サッカーの継続的な成長と発展を示すものです。日本代表チームは、サッカー界における力強い台頭を証明するだけでなく、この国の社会変革の典型的なイメージを象徴しています。

彼らのチームには、多様な文化的特徴や伝統を持つ新世代の選手、いわゆる「ハーフ」が数多くいる。「選手たちはそれぞれ異なるバックグラウンドを持っているかもしれないが、最も重要なのは、全員が日本のためにプレーし、 世界一になるという目標に向かって共に努力することです」と、日本代表の森保一監督は語った。

これらのシェアは、多様な背景を持つ人々に対する日本社会の統合と受容を反映しています。「ハーフ」コミュニティは、サッカーだけでなく、テニス(大坂なおみ)やバスケットボール(八村塁)など、日本のスポーツ界でますます一般的になっています。

|

日本チームが2026年ワールドカップのチケットを獲得した。 |

ピッチ上で最も顕著な変化の兆候の一つは、外国出身の選手の台頭です。彼らは才能を発揮するだけでなく、文化の多様性に対する社会の認識を変えることにも貢献しています。これは、ブラジル、ペルー、東南アジア、アフリカなどから多くの移民が流入し、日本がますますグローバル化していく中で、当然の流れと言えるでしょう。

サッカーが移民やハーフの子どもたちに人気があり、参加しやすいスポーツである主な要因の一つは、参加のしやすさです。社会学者ローレンス・ヨシタカ・シモジ氏によると、サッカーはボールさえあれば始められるため、野球など高額な用具投資を必要とする他のスポーツに比べて、ハーフの子どもを含む移民家庭の子どもたちにとって参加しやすいスポーツとなっています。

近年、日本サッカー界は選手育成のあり方において劇的な変化を遂げている。最大の日系コミュニティを抱えるブラジル出身の帰化選手たちは、1960年代以降、日本サッカーの発展に大きく貢献してきた。ブラジル出身の帰化選手、ネルソン・吉村は、後の帰化選手育成の礎を築いた先駆者の一人である。

日本サッカー界には、ワールドカップで日本代表として活躍したブラジル出身のルイ・ラモスやワグネル・ロペスといったビッグネームが数多く輩出されています。それ以来、帰化選手たちは日本サッカーの歴史に欠かせない存在となり、日本代表を世界の舞台へと導くことに貢献してきました。

世界で最も多様性に富んだチームの一つである日本代表では、近年「ハーフ」と呼ばれる選手が増加しています。その好例が、近年のワールドカップ代表チームにおける混血選手の存在です。

代表チームには、ゴールキーパーのザイオン・スズキやレオ・ブライアン・コクボなど、国際大会で好成績を収めた「ハーフ」選手が数人いる。

|

今の日本チームは違います。 |

こうした「ハーフ」プレイヤーの出現は、日本社会の変化を反映しています。日本では、外国人の両親のもとで生まれ育つ子どもがますます増えています。調査によると、少なくとも片方の親が外国人である子どもの割合は近年大幅に増加しており、これは日本社会が文化的多様性を受け入れ、オープンな社会へと発展していることを反映しています。

問題

しかし、すべてが順風満帆だったわけではありません。日本サッカー界はハーフ選手の社会参加という点で前向きな変化を見せてきましたが、人種差別や差別の問題は依然として存在しています。

「ハーフ」選手、特に黒人系の選手は、ソーシャルメディアや日常生活で依然として人種差別的なコメントに直面している。

日本のゴールキーパー、ザイオン・スズキは、幼少期の人種差別体験について語り、試合後にファンに人種差別的なメッセージを送るのをやめるよう訴えた。こうした出来事は、ゆっくりと変化し、よりオープンな社会になりつつある日本において、完全な受容を促進するには、まだ長い道のりがあることを示している。

日本のチームと社会の変化は、文化の融合と多様性を如実に示しています。ハーフの選手たちは国際舞台で日本を代表するだけでなく、変化し、より開かれた社会の模範でもあります。

日本にとって、2026年ワールドカップに出場することは、スポーツの成果という点だけでなく、文化的多様性を受け入れ尊重する進歩の点でも画期的な出来事となるだろう。

「サムライブルー」は2026年ワールドカップという大きな挑戦に向けて準備を進めていますが、彼らは何百万人もの日本国民の夢を背負っているだけでなく、多文化の価値観に両腕を広げ、日本の選手とファンの世代に希望に満ちた未来を創造する国のイメージも担っています。

![[写真] ニャンダン新聞編集長レ・クオック・ミン氏がパサクソン新聞の代表団を迎えた](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/da79369d8d2849318c3fe8e792f4ce16)

![[写真] ファム・ミン・チン首相がIUUに関する運営委員会の第14回会合を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/a5244e94b6dd49b3b52bbb92201c6986)

![[写真] ト・ラム書記長がハノイ市で有権者と面会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/d3d496df306d42528b1efa01c19b9c1f)

コメント (0)