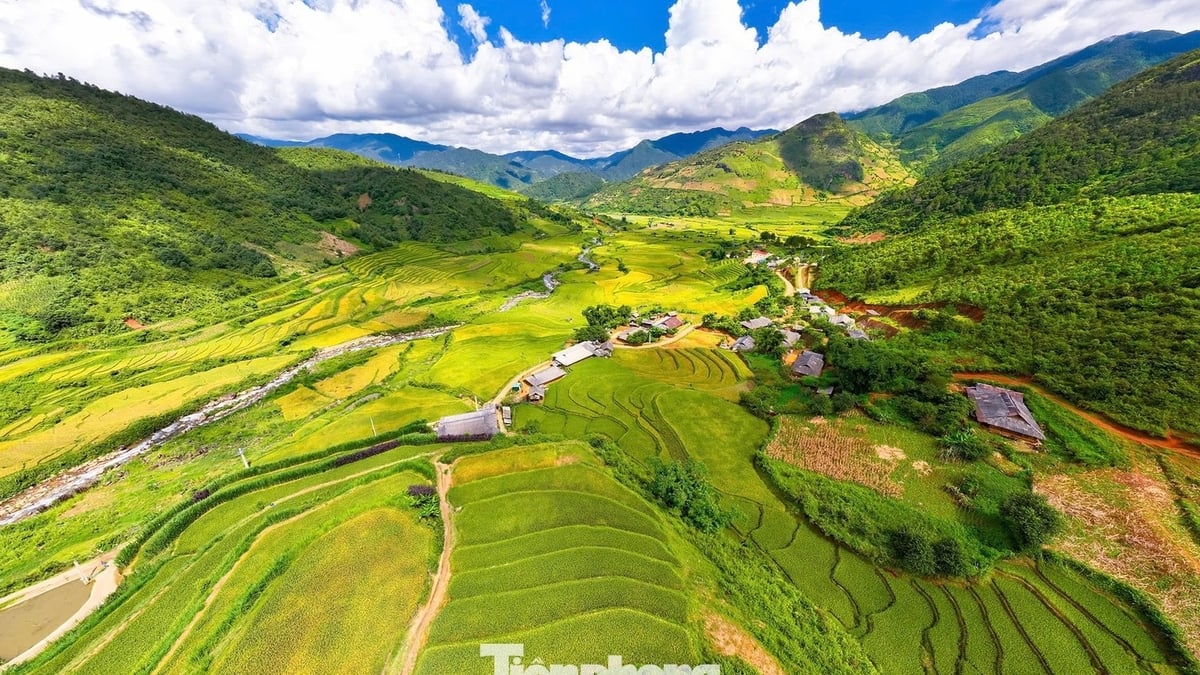

国民を養うのに十分な米を生産できなかった国から、ベトナムは世界最大の米輸出国の一つとなり、電子機器の主要輸出国にもなった。

1990年、ベトナムの一人当たり国内総生産(GDP)は98ドルで世界で最も貧しい国であり、これにソマリア(一人当たり130ドル)、シエラレオネ(163ドル)が続いた。

補助金支給期間中、農作物の不作によりベトナム国民は飢餓に見舞われました。当時、ベトナムは国連世界食糧計画(WFP)からの支援と、ソ連をはじめとする東欧諸国からの財政援助に頼らざるを得ませんでした。

ベトナムは現在、世界で最もダイナミックな国の一つであり、活気のある経済が起業家や勤勉な労働者に大きなチャンスを生み出しています。

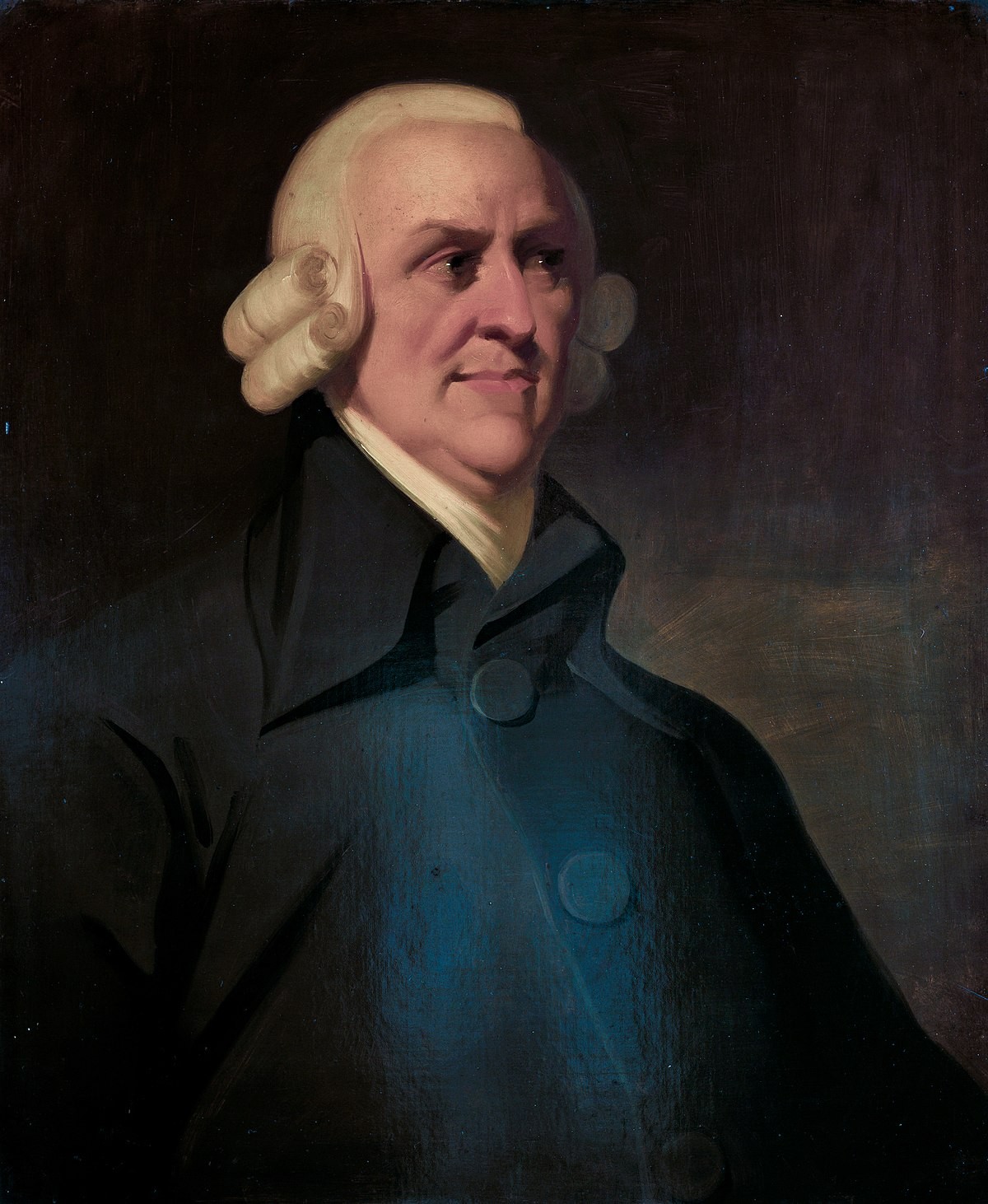

この偉大な発展の基盤は経済学者アダム・スミスの考えに似ています。

|

| 経済学者アダム・スミス。(出典:Wikipedia) |

「すべての個人は、自分が持つ資本の範囲内で、最も利益のある雇用を見つけようと努める」と彼は『国富論』の中で述べている。「彼は社会の利益のためではなく、自身の利益のためにそうする。しかし、自分にとって最も利益のある雇用の研究は、当然のことながら、あるいは必然的に、社会にとって最も利益のある雇用の研究へと導くのだ。」

アダム・スミスは、「政治家や立法者よりも、各個人が自分の居住地域の状況に応じてどのような商売を営むべきかを自分で決定できる」という事実に立法者はもっと自信を持つべきだと主張した。

共感はスミスの道徳哲学の中心的な柱です。彼の最高傑作『道徳感情論』は、共感の至上性を強調することから始まります。そして何よりも、スミスの共感は「働く貧者」に向けられています。

『国富論』には、有名な一節があります。「国民の大多数が悲惨と貧困の中で暮らす限り、社会は繁栄し幸福にはなれない。社会生活には平等が不可欠であり、社会全体の食料、衣服、住宅といった富を生み出す者は、自らの労働によって生み出した富の一部を享受しなければならない。」

『国富論』第8章では、上記の引用文に加え、経済成長のみが生活水準を向上させることができると指摘しています。継続的な経済成長こそが賃金上昇の唯一の道であり、経済停滞は賃金の低下につながります。

スミスが示した道は、私有財産の廃止、国家による再分配、あるいは政府の命令による統治を伴うものではありませんでした。また、国家のない自由主義的なユートピアを主張したわけでもありません。彼は政府には果たすべき重要な機能があると信じていました。

しかし、 『国富論』が出版される20年前の1755年、彼はこう述べている。「政治家や計画立案者は、人間をある種の仕組みの原材料とみなすことが多い。人間の営みが進む過程で、計画立案者はしばしば自然に働きかけなければならない。しかし、自然が公平な立場で自らの目的を追求できるように、自然が自らの計画を策定できるようにすること以外に求められることは何もない…」

預言者アダム・スミスは、ベトナムを含む今日の現代経済の変化の中に自分の考えを見ることができたら、とても誇りに思うだろう。

アダム・スミス(1723年 - 1790年)は、経済理論の発展の先駆者となったスコットランドの哲学者、政治経済学者でした。 彼は1776年に出版された著書『国富論』で有名です。これは商業と産業に関する最も古く、最も有名な著作の一つであり、世界の経済原則と政策の基礎を形成したと考えられています。 アダム・スミスは重商主義に強く反対し、当時の保護主義的な関税障壁に挑戦する自由貿易と競争を主張した。 アダム・スミスの経済思想は他の貿易国にも影響を与えており、アダム・スミスは「近代経済学の父」と呼ばれるにふさわしい人物です。 |

[広告2]

ソース

![[写真] ト・ラム事務総長が文化部門伝統の日の80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/23/7a88e6b58502490aa153adf8f0eec2b2)

コメント (0)