থান নিয়েন রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮ জানুয়ারী, সায়েন্স ম্যাগাজিনের নিউজ সাইটটি একটি তদন্ত প্রকাশ করেছে যে কীভাবে আর্টিকেল মিল (একাডেমিক ব্যবসায়িক কোম্পানি) অনেক বৈজ্ঞানিক জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডকে ঘুষ দিয়ে তাদের নিম্নমানের কাজ (প্রবন্ধ) প্রকাশ নিশ্চিত করেছে। এটি একটি নতুন আবিষ্কৃত বৃহৎ পরিসরে সংগঠিত জালিয়াতি। নিম্নমানের থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধির মূল লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান পরিশীলিত একাডেমিক জালিয়াতি পরিকল্পনা একটি বেদনাদায়ক বাস্তবতা যার মুখোমুখি ভিয়েতনাম সহ অনেক উন্নয়নশীল বিজ্ঞানের দেশ।

থান নিয়েন সংবাদপত্রে একবার আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য "সুপারম্যান" পরিষেবা প্রদানের উপর প্রতিফলিত করে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

সরবরাহ এবং চাহিদা

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের (যুক্তরাজ্য) ফ্লুইড ডাইনামিক্স গবেষক ডঃ নিকোলাস ওয়াইজ সায়েন্স ম্যাগাজিনকে বলেন: বৈজ্ঞানিক জালিয়াতির একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেখকদের ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যক্ষ করেছেন। এই পরিস্থিতি বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের উপর মানসম্পন্ন গবেষণা পরিচালনার জন্য সম্পদের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে উদ্ভূত হয়েছে।

অনেক বিজ্ঞানীর প্রকাশনার চাহিদা মেটাতে, মধ্যস্থতাকারী পরিষেবার জন্ম হয়েছিল (অনেক দেশে, এই সত্তাগুলির কার্যক্রমের স্কেল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ তৈরিকারী কারখানা এবং কোম্পানিগুলির মতো)। মধ্যস্থতাকারী পরিষেবাগুলি প্রতি বছর গোপনে (কখনও কখনও প্রকাশ্যে) কয়েক লক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ জাল, নিম্নমানের নিবন্ধ ব্যবসা করতে সহায়তা করার মূল চাবিকাঠি।

সায়েন্সের মতে, চীন কাগজ কলের একটি প্রধান বাজার। এই দেশে, গবেষণাপত্র প্রকাশ করা এখনও শিক্ষাগত পরিবেশে পদোন্নতি এবং অগ্রগতির সবচেয়ে সহজ উপায়। তবে, গুরুতর গবেষণা করার জন্য সময় বা প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে, অনেক বিজ্ঞানী কাগজপত্রে তাদের নাম লেখানোর জন্য শত শত এমনকি হাজার হাজার ডলার দিতে ইচ্ছুক এবং এটিকে "অর্থের মূল্যবান" বিনিয়োগ হিসাবে দেখেন।

রাশিয়া এবং সোভিয়েত-পরবর্তী কিছু দেশে, প্রকাশনার মেট্রিক্সের উপর জোর দেওয়া নীতি (যেমন নিবন্ধের সংখ্যা, উদ্ধৃতি সংখ্যা, জার্নালের প্রভাব ফ্যাক্টর) এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবেশের মিলনের ফলে একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ভারতে গবেষণার পারফরম্যান্সও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি র্যাঙ্কিংয়ের জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং গবেষকরা এটিকে ভাল চাকরির জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য ব্যবহার করে (কিছু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের গবেষণাপত্র প্রকাশের জন্যও বাধ্যতামূলক করে)।

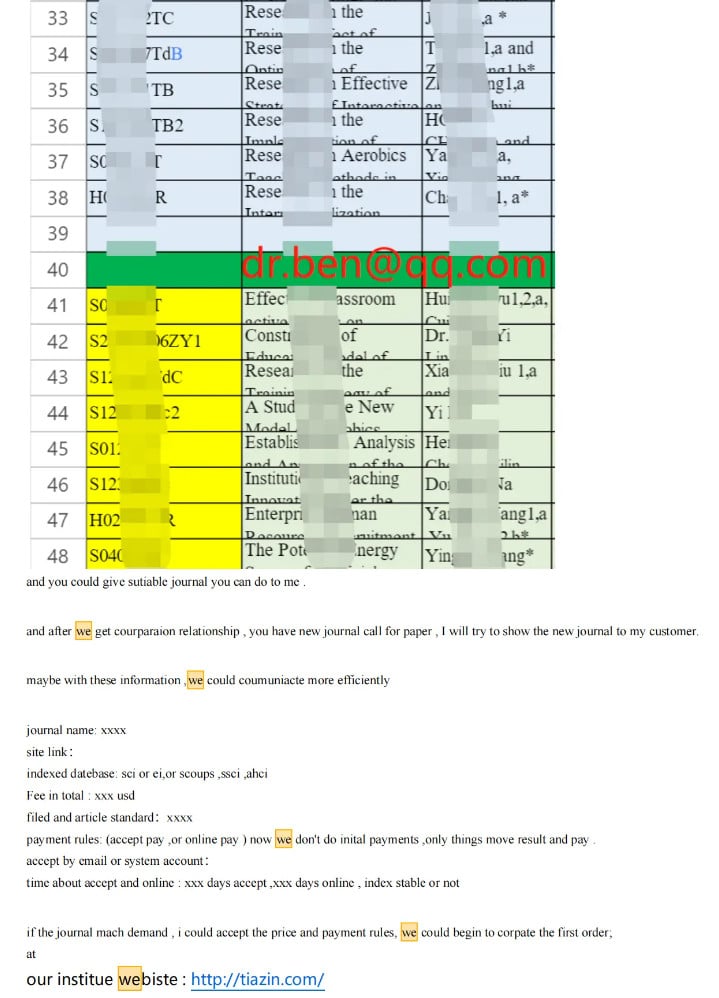

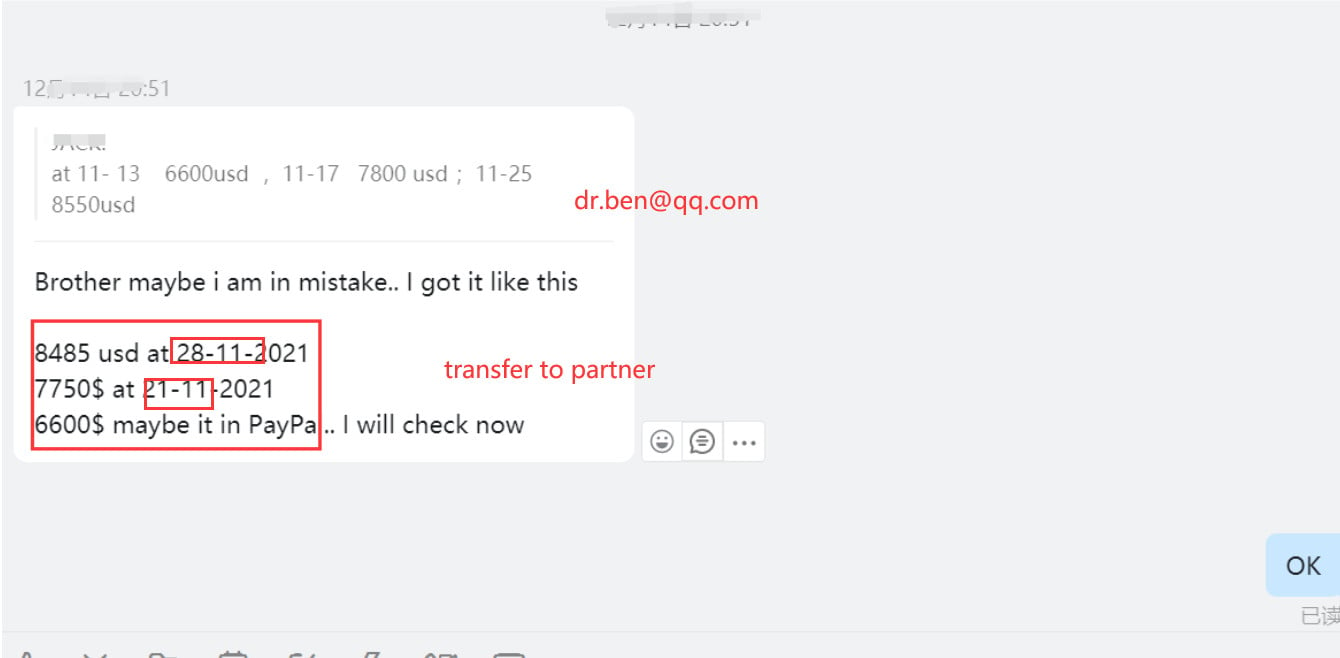

ভিয়েতনামে, থান নিয়েন সংবাদপত্রের বিভিন্ন অনুসন্ধান থেকে আরও দেখা যায় যে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি আন্তর্জাতিক প্রকাশনার উপর জোর দেওয়ার পর থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারও তৈরি এবং বিকশিত হয়েছে, যার লেনদেনের ধরণও অনেক বৈচিত্র্যময়। এমনকি "পরামর্শ", "কোচিং", "প্রশিক্ষণ" এর আড়ালে প্রবন্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কিছু মধ্যস্থতাকারী পরিষেবাও রয়েছে... একটি সাধারণ ঘটনা হল দিন্হ ট্রান নগোক হুই, একজন "সুপারম্যান" যিনি আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ প্রকাশনা পরিষেবা প্রদান করেন ( থান নিয়েন ২ বছর আগে মিঃ হুইয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রবন্ধ লিখেছিলেন)।

অতি সম্প্রতি, ২০২৩ সালের অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক পরীক্ষার ফলাফলের পর, থান নিয়েন একজন পাঠকের কাছ থেকে একটি অভিযোগ পান যে একজন প্রার্থী আইনের ক্ষেত্রে সহযোগী অধ্যাপকের মান পূরণ করেছেন এবং দিন ট্রান নোক হুইয়ের একজন ক্লায়েন্ট ছিলেন। এই প্রার্থীর সহযোগী অধ্যাপকের প্রোফাইল দেখে আমরা দেখতে পাই যে প্রার্থীর কাছে 2টি নিবন্ধ ছিল যা দিন ট্রান নোক হুই সহ-লেখক ছিলেন। এছাড়াও, অনেক প্রমাণ (যেমন রাশিয়ায় নিবন্ধ বিক্রির কারখানা সম্পর্কে থান নিয়েনের নিবন্ধের সিরিজ) দেখায় যে অনেক ভিয়েতনামী গবেষক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ উৎপাদন এবং বিক্রয় পরিষেবার গ্রাহক।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলি "সকল দিক থেকে ঘেরা"

থান নিয়েন সম্প্রতি যে বিজ্ঞান তদন্তের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, তার ফলাফল প্রকাশের আগে, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এখনও বিশ্বাস করত যে আন্তর্জাতিক জার্নালে মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা বা নিবন্ধ মিল থেকে হাজার হাজার জাল নিবন্ধ সফলভাবে প্রকাশিত হতে পারার কারণ হল শিথিল পিয়ার-রিভিউ প্রক্রিয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন পর্যালোচক এবং সম্পাদকীয় বোর্ড। কিন্তু বিজ্ঞান তদন্তের পর, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য জার্নালে জাল নিবন্ধের অস্তিত্বের আরেকটি কারণ জানতে পেরে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় হতবাক হয়ে যায়।

কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর, প্রকাশকরা "ভুক্তভোগী" ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছিলেন। সায়েন্সের সাথে শেয়ার করে, প্রকাশকরা স্বীকার করেছেন যে তারা "সর্বোপরি ঘেরা"। এলসেভিয়ারের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে প্রকাশকের সম্পাদকরা নিয়মিত "ঘুষ" এর প্রস্তাব পেয়েছিলেন। টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিসের নীতিশাস্ত্র এবং প্রকাশনা সততা বিভাগের পরিচালক আরও বলেছেন যে তাদের সম্পাদকদের দিকে ঘুষের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল এবং এটি একটি বাস্তব উদ্বেগের বিষয়। স্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং ওয়াইলি জার্নাল কেমিস্ট্রি-এ ইউরোপীয় জার্নালের সহ-সম্পাদক জিন-ফ্রাঁসোয়া নিয়েনগার্টেন বলেছেন যে তিনি এমন একজনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন যিনি দাবি করেছেন যে তিনি চীনে "তরুণ পণ্ডিতদের" সাথে কাজ করছেন, যেখানে তিনি তার জার্নালে প্রকাশ করতে সাহায্য করা প্রতিটি নিবন্ধের জন্য তাকে $3,000 প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছেন।

তবে, সায়েন্সের মতে, প্রকাশকরা "নির্দোষ" নন। অলিভ একাডেমিক কোম্পানির কার্যকলাপ আবিষ্কারের পর, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, ডঃ নিকোলাস ওয়াইজ জড়িত বেশ কয়েকটি প্রধান প্রকাশককে অবহিত করেন। বেশিরভাগই তদন্ত করে আবার যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে, এখনও পর্যন্ত ডঃ নিকোলাস ওয়াইজ কোনও প্রতিক্রিয়া পাননি। সায়েন্সের সাথে কথা বলতে গিয়ে, যুক্তরাজ্যের অফিস ফর রিসার্চ ইন্টিগ্রিটির একজন বিশেষজ্ঞ মিঃ ম্যাট হজকিনসন বলেন যে, আর্টিকেল মিল এবং সম্পাদকদের মধ্যে যোগসাজশ সংগঠিত অপরাধী দল তৈরি করে যারা বৃহৎ পরিসরে জালিয়াতি করে।

কিছু ভিয়েতনামী বিজ্ঞানী আরও বলেছেন যে তারা বুঝতে পেরেছেন যে প্রকাশকরা আসলে খুব লোভী। যদিও তারা জানেন যে বিশেষ সংখ্যাগুলি আর্টিকেল মিলগুলির প্রিয় লক্ষ্য, তবুও অনেক প্রকাশক লেখকদের কাছ থেকে আরও বেশি প্রকাশনা ফি আদায়ের জন্য হাজার হাজার বিশেষ সংখ্যা খুলছেন।

ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছবিটিতে বলা হয়েছে, তার নিম্নমানের বৈজ্ঞানিক কাজ (প্রবন্ধ) প্রকাশের জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডকে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। (মোছা না হওয়া পর্যন্ত)

দেশগুলির কঠোর পদক্ষেপ

যেমনটি আমরা উপরে বলেছি, বিজ্ঞানের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একাডেমিক জালিয়াতি একটি প্রধান সমস্যা। কিছু দেশ এই বিপদ বুঝতে শুরু করেছে যে এই পরিস্থিতি তাদের দেশে বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য হুমকিস্বরূপ, তাই তারা বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে জালিয়াতি দূর করার জন্য সিদ্ধান্তমূলক প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, সায়েন্স রিপোর্ট করেছিল যে পেরু বৈজ্ঞানিক জালিয়াতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে । সেই অনুযায়ী, পেরুর আইন প্রণেতারা বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় প্রতারণামূলক কাজ, যেমন নিবন্ধের লেখক হওয়ার জন্য অর্থ প্রদান, ইত্যাদির তদন্ত এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য দুটি আইন পাস করতে প্রস্তুত। এর আগে, পেরুর জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা জাতীয় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধন ব্যবস্থা রেনাসিট থেকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত দুই গবেষকের নাম সরিয়ে দিয়েছে (বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির কথা বিবেচনা করে সরকারের কাছ থেকে তহবিল পাওয়ার জন্য রেনাসিটে তালিকাভুক্ত হওয়া একটি প্রয়োজনীয় শর্ত)। দেশের ১৮০ জন বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে প্রকাশনা জালিয়াতির অভিযোগ আনার পর পেরুর কর্তৃপক্ষ আরও অনেকের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে, যার মধ্যে পেরুর ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রেনাসিটে তালিকাভুক্ত ৭২ জন ব্যক্তিও রয়েছেন।

২০২২ সালের গোড়ার দিকে, ব্যাংকক পোস্ট আরও জানিয়েছে যে থাইল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবন মন্ত্রণালয় (MHESI) আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ জন গবেষককে আবিষ্কার করেছে যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে তাদের নাম লেখানোর জন্য অর্থ প্রদান করে জালিয়াতি করেছে। এছাড়াও, MHESI আরও ১০০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকের তদন্ত করবে যারা একই ধরণের কাজ করেছে। MHESI মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চুরি বা কাগজপত্রের জন্য অর্থ প্রদানের মতো একাডেমিক জালিয়াতির মামলার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভিয়েতনামে, যদিও মিডিয়া (সাধারণত থানহ নিয়েন সংবাদপত্র) সন্দেহজনক নিবন্ধ ব্যবসা বা বৈজ্ঞানিক অখণ্ডতা লঙ্ঘনকারী অন্যান্য কাজের অনেক ঘটনা রিপোর্ট করেছে, জড়িত পক্ষগুলি "এটি সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করার" চেষ্টা করেছে, এমনকি এটিকে উপেক্ষাও করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মূলত একাডেমিক কাউন্সিলকে দেওয়া হয়, যাদের জালিয়াতি তদন্ত করার জন্য কার্যক্ষমতা এবং দক্ষতা নেই।

জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রায় কোনও তদন্তই হয়নি। এমনকি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয় বৈজ্ঞানিক অখণ্ডতার জন্য একটি বিশেষায়িত সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকেও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে।

[বিজ্ঞাপন_২]

উৎস লিঙ্ক

![দং নাই ওসিওপি রূপান্তর: [ধারা ৩] ওসিওপি পণ্য ব্যবহারের সাথে পর্যটনের সংযোগ স্থাপন](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)

মন্তব্য (0)