Die wirtschaftliche Größe Europas und der USA unterscheidet sich zunehmend, da der alte Kontinent hinsichtlich der Energie- und Kapitalressourcen nicht viele Vorteile bietet.

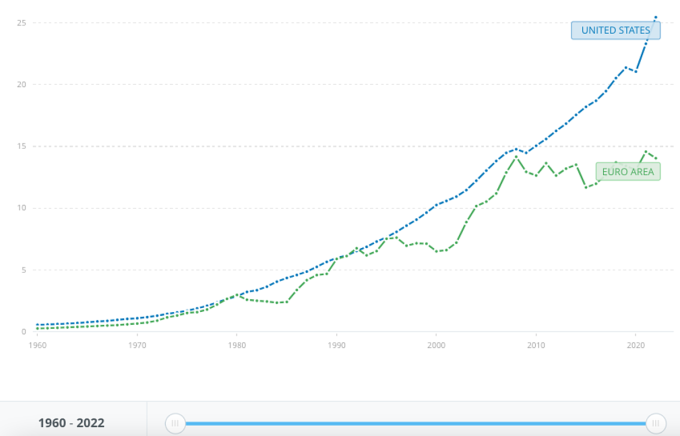

Von 1960 bis 2008 wuchsen die BIPs der USA und Europas parallel, auch wenn der alte Kontinent einige holprigere Phasen erlebte als die Aufwärtsbewegung der USA. Im Jahr 2008 war die BIP-Lücke zwischen den beiden Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks vernachlässigbar. Laut Daten der Weltbank betrugen die BIPs der USA und Europas 14,77 Billionen bzw. 14,16 Billionen US-Dollar in aktuellen Preisen.

15 Jahre später blieb das europäische BIP jedoch weitgehend unverändert und erreichte im vergangenen Jahr 14,04 Billionen US-Dollar. Die weltweit größte Volkswirtschaft erreichte mittlerweile 25,46 Billionen US-Dollar. Damit ist die europäische Wirtschaft nur noch 55 Prozent so groß wie die der USA.

BIP der USA (blau) und Europas (grün). Einheit: Billionen USD. Grafik: Weltbank

Das European Center for InternationalPolitical Economy (ECIPE), ein Think Tank mit Sitz in Brüssel, veröffentlichte im Juli eine Rangliste des BIP pro Kopf in den USA und europäischen Ländern.

Infolgedessen liegt Italien vor Mississippi, dem ärmsten Bundesstaat der USA. Frankreich schneidet etwas besser ab und liegt beim BIP pro Kopf zwischen Idaho und Arkansas, die auf dem Index auf Platz 48 bzw. 49 liegen. Europas Wirtschaftsmacht Deutschland liegt zwischen Oklahoma und Maine, die in den USA auf Platz 38 bzw. 39 liegen.

In einem Artikel der Financial Times vom letzten Monat mit dem Titel „Ist Großbritannien wirklich so arm wie Mississippi?“ zeigten Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), dass Großbritanniens Pro-Kopf-BIP in den letzten zwei Jahrzehnten 15 Prozent höher war als das von Mississippi. Allerdings lag dieser Wert immer noch nur über dem von etwa sechs der ärmsten US-Bundesstaaten.

Doch der Vergleich allein spiegelt die zugrunde liegenden, ebenso beunruhigenden Trends in der wirtschaftlichen Struktur einiger europäischer Länder hinsichtlich ihrer Verwaltungseinheiten nicht vollständig wider. Ein gemeinsames Merkmal ist die relativ hohe wirtschaftliche Abhängigkeit einiger europäischer Länder von einer kleinen Zahl von Ortschaften innerhalb des Landes.

In Großbritannien würde der Wegfall des Londoner Beitrags das Pro-Kopf-BIP um 14 Prozent senken und damit niedriger liegen als im ärmsten Bundesstaat der USA. In den Niederlanden würde das Pro-Kopf-BIP ohne Amsterdam um fünf Prozent sinken. In Deutschland würde es ohne seine produktivste Stadt München um ein Prozent sinken. In den USA würde das Pro-Kopf-BIP ohne die San Francisco Bay Area – von der Golden Gate Bridge bis Cupertino – lediglich um vier Prozent sinken.

Im Falle Großbritanniens hat die jahrzehntelange London-Zentrierung in allen Bereichen – von Finanzen über Kultur bis hin zu Politik – zu einer Zurückhaltung geführt, anderen Regionen ausreichenden Aufstieg zu gestatten. Dies wirft die Frage auf, ob das Land mehr als nur einen Wirtschaftsmotor als Hauptstadt braucht.

Auf kontinentaler Ebene stagniert Europa seit Covid-19 erneut, wie nach jeder Krise in der Geschichte. Die Wirtschaftskraft des alten Kontinents werde „respektiert“, solange Deutschland gesund sei, so Le Monde . Die deutsche Wirtschaft stehe jedoch vor zahlreichen Herausforderungen, seit Russland den Gashahn zugedreht habe und China – der wichtigste Markt für deutsche Exporte – härter ins Rennen gegangen sei.

Die Amerikaner hingegen machen sich über diese Probleme keine Gedanken. Sie verfügen über enorme Energiereserven und produzieren 20 Prozent des weltweiten Rohöls, während Saudi-Arabien nur 12 Prozent und Russland nur 11 Prozent des weltweiten Rohöls produziert.

„Für sie ist China ein Zuliefergebiet und kein Absatzmarkt für Produkte mit hoher Wertschöpfung. Der Sieg von Tesla lässt Mercedes und BMW obsolet erscheinen“, kommentiert Arnaud Leparmentier, Korrespondent von Le Monde in New York (USA).

Ein Mitarbeiter hängt die US-Flagge auf, bevor US-Präsident Joe Biden am 24. März 2022 zu einer Sitzung des Europäischen Rates in Brüssel, Belgien, eintrifft. Foto: Xinhua

Der klassische europäische Lebensstil, um den ihn Außenstehende lange Zeit beneidet hatten, verliert laut Wall Street Journal an Glanz, da die Kaufkraft der Region schwindet. 2008 lag die Kaufkraft in Europa und den USA noch gleichauf. Heute beträgt der Unterschied 57 Prozent. Das durchschnittliche amerikanische Gehalt liegt derzeit bei rund 77.500 Dollar, fast 1,5-mal so hoch wie das französische Gehalt von 52.800 Dollar.

Beim Europäischen Rat in Lissabon im Jahr 2000 formulierte die Region das Ziel, bis 2010 „die dynamischste und wettbewerbsfähigste wissensbasierte Volkswirtschaft der Welt“ zu werden. Und die 2000er Jahre waren tatsächlich das Jahrzehnt des Wissens – allerdings in Amerika.

Mit dem Aufstieg von Google, Apple, Facebook, Amazon und nun auch der künstlichen Intelligenz spiegelt sich der Wohlstand an der Wall Street wider. Apple ist 2,8 Billionen Dollar wert, Microsoft 2,4 Billionen Dollar, Meta und Tesla 750 Milliarden Dollar.

Wie der 12 Milliarden Dollar teure französische Autobauer Renault mit Elon Musk konkurrieren kann, der Fabriken für 5 bis 10 Milliarden Dollar baut, ist eine große Frage. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, bis 2030 200 Millionen Euro in ein virtuelles Universum (Metaverse) zu investieren, während der Gründer von Meta bereits mehr als 30 Milliarden Dollar in die Technologie investiert hat.

Laut der Stanford University werden die privaten Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz in Frankreich bis 2022 1,7 Milliarden Dollar betragen, verglichen mit 47 Milliarden Dollar in den USA. „Die Europäer sind ärmer und haben keine finanziellen Mittel, daher könnten sie bald aus dem Spiel fallen“, befürchtet Le Monde .

1990 produzierte Europa 44 % der weltweiten Halbleiterproduktion. Heute sind es nur noch 9 %; in den USA sind es 12 %. Sowohl die EU als auch die USA arbeiten mit Hochdruck am Ausbau ihrer Kapazitäten. Doch während in den USA bis 2025 voraussichtlich 14 neue Halbleiterfabriken in Betrieb gehen, sind es in Europa weniger als 10, verglichen mit 43 neuen Anlagen in China und Taiwan.

Der Status des Dollars als Weltreservewährung ermöglicht es den USA, ihre Entwicklungsambitionen zu finanzieren. Ein europäischer Industrieller drückte es so aus: „Sie ziehen einfach ihre Kreditkarte durch.“ Die EU hingegen verfügt über einen deutlich kleineren Haushalt und beginnt erst jetzt, gemeinsame Schuldtitel auszugeben.

Auch privates Kapital ist in den USA deutlich leichter verfügbar. Paul Achleitner, Vorsitzender des Global Advisory Board der Deutschen Bank, sagte, Europa sei mittlerweile „fast vollständig von den US-Kapitalmärkten abhängig“. In Europa gibt es nur wenige große Pensionsfonds, die eine vergleichbare Kapitalmarkttiefe wie in den USA bieten. Es wird zwar viel über eine „Kapitalmarktunion“ gesprochen, doch bisher wurden kaum Fortschritte erzielt.

Was also macht Europa sonst noch zu einem der führenden Länder der Welt? Erstens bedeutet die enorme Größe des EU-Binnenmarktes, dass Unternehmen weltweit weiterhin den Vorschriften des Blocks unterliegen – ein Phänomen, das als „Brüssel-Effekt“ bekannt ist.

Europa ist auch in der Lifestyle-Branche stark vertreten. Fast zwei Drittel aller Touristen weltweit kommen aus Europa. Der Markt für Luxusgüter wird von europäischen Unternehmen dominiert. Fußball, die weltweit beliebteste Sportart, wird von europäischen Mannschaften dominiert – obwohl viele der größten Vereine mittlerweile im Besitz von Investoren aus dem Nahen Osten, Amerika oder Asien sind.

Europas Dominanz in der Lifestyle-Branche lässt darauf schließen, dass das Leben auf dem Kontinent für viele weiterhin attraktiv ist. Doch vielleicht ist genau das ein Teil des Problems. Ohne ein stärkeres Bedrohungsgefühl wird Europa laut Financial Times möglicherweise nie den Willen aufbringen, den unvermeidlichen Rückgang seiner Macht, seines Einflusses und seines Reichtums umzukehren.

Phien An ( nach Lemonde, FT )

[Anzeige_2]

Quellenlink

Kommentar (0)