Die Vermessung von Zivilisationen im Universum

In der Kosmologie ist die Kardaschew-Skala eine Methode zur Messung des Entwicklungsstandes einer Zivilisation. Obwohl theoretisch, beschreibt die Kardaschew-Skala eine Zivilisationsrichtung, die mit der Nutzung von Energie verbunden ist.

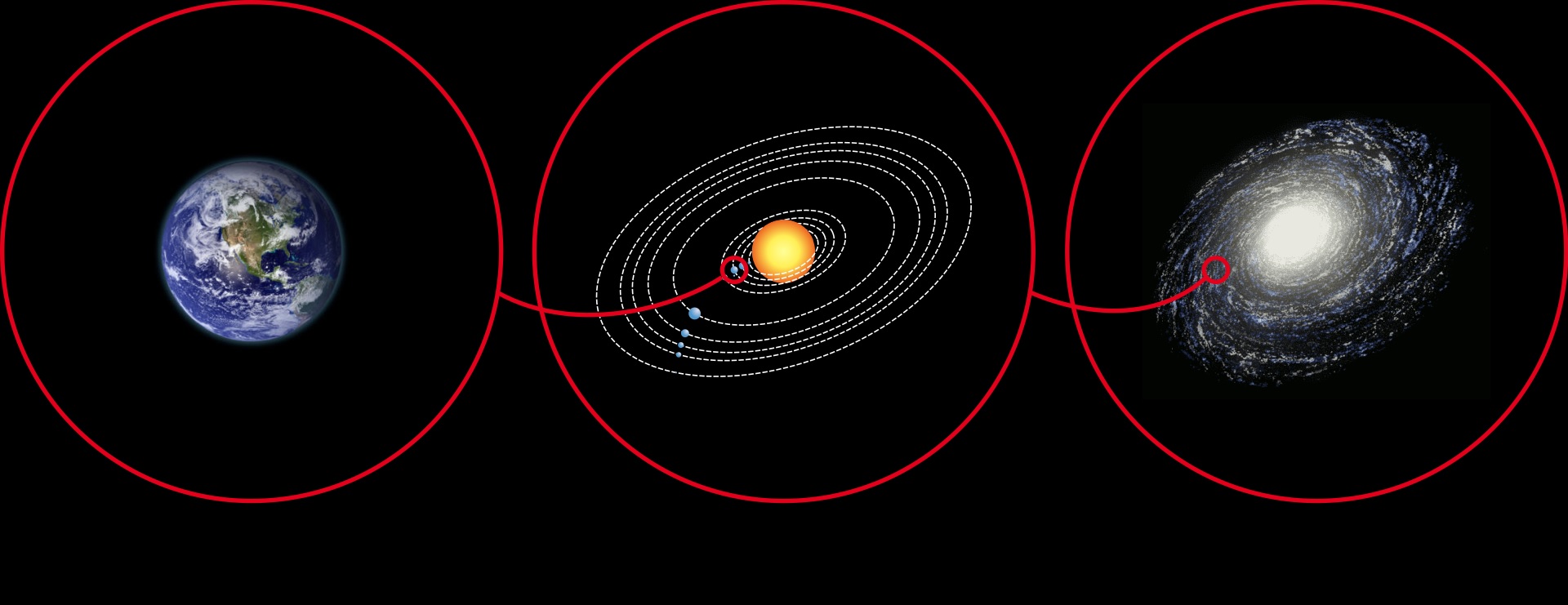

Dementsprechend ist die grundlegende kosmische Zivilisation in drei Stufen unterteilt. Die Zivilisation der Stufe I ist in der Lage, die Energieressourcen eines Planeten auszubeuten und zu nutzen. Die Zivilisation der Stufe II ist in der Lage, die Energieressourcen eines Sterns (wie unserer Sonne) oder anderer Objekte im Sonnensystem auszubeuten und zu nutzen.

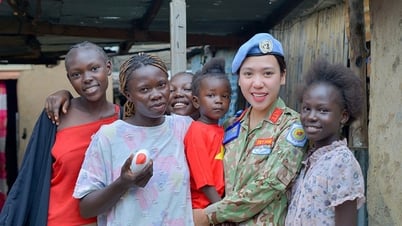

Simulation der Statur von drei Zivilisationstypen, bestimmt durch die Kardaschew-Skala. Foto: Wiki

Eine Zivilisation der Stufe III ist viel weiter fortgeschritten. Eine Zivilisation ist in der Lage, die Energie einer ganzen Galaxie zu nutzen und zu nutzen, wie in Science-Fiction-Filmen über intergalaktische Kriege oder intergalaktische Kriege.

Vergleicht man die drei oben genannten Stufen, befindet sich die menschliche Zivilisation auf Stufe I, wenn sie lediglich die verfügbare Energie in oder auf der Erdoberfläche nutzt. Neue Fortschritte im Weltraum und in der Weltraumforschung zeigen jedoch, dass wir uns auf Stufe II zubewegen, wenn wir Pläne haben, Energie oder andere Ressourcen von Objekten im Weltraum zu nutzen.

Und in diesem Jahr ist das Team des Elektrotechnikprofessors Ali Hajimir am California Institute of Technology (Caltech, Kalifornien, USA) einem Plan zur Erzeugung von Solarenergie im Weltraum und deren Übertragung zur Erde einen Schritt näher gekommen. Ein kleiner Schritt, der im Erfolgsfall zeigen würde, dass die Menschheit in der Lage wäre, eine Weltraumzivilisation der Stufe II zu erreichen.

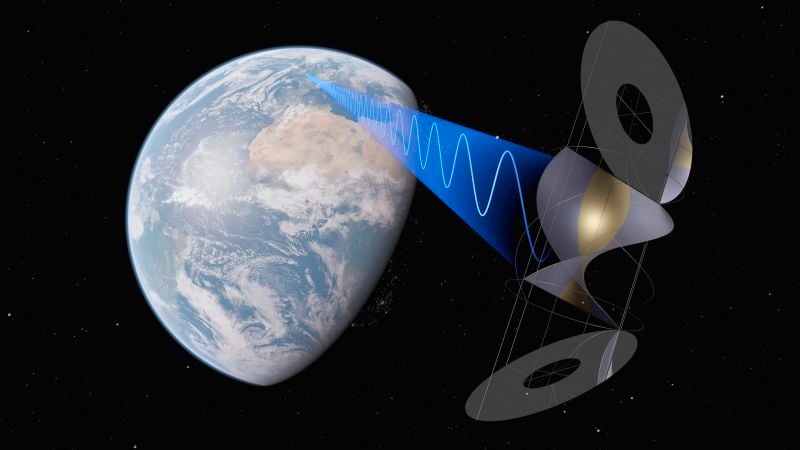

Simulation des britischen Solarstromsatelliten CASSIOPeiA. Die im Weltraum gesammelte Sonnenenergie wird an einen ausgewählten Punkt auf der Erdoberfläche geleitet. Foto: Space Solar

Wie gewinnt man Energie aus dem Weltraum?

Der Elektrotechnikprofessor Hajimir erforscht seit einem Jahrzehnt Möglichkeiten, Solarzellen ins All zu befördern und die Energie zur Erde zurückzustrahlen. Im Januar startete sein Team Maple, einen 30 Zentimeter langen Weltraum-Solarprototyp, der mit einem ultraleichten, flexiblen Sender ausgestattet ist. Der Sender soll Sonnenenergie einfangen und drahtlos ins All übertragen. Der erzeugte Strom reicht aus, um zwei LED-Leuchten mit Strom zu versorgen.

Die Forscher haben jedoch ein langfristiges Ziel: Sie wollen herausfinden, ob Maple diese Energie zur Erde senden kann. Im Mai beschloss das Team, ein Experiment durchzuführen, um dies zu testen. Auf dem Dach des Caltech-Campus in Pasadena, Kalifornien, empfingen Hajimiri und andere Wissenschaftler Maples Signal. Obwohl die gemessene Energiemenge zu gering war, um nutzbar zu sein, gelang ihnen dennoch die drahtlose Energieübertragung aus dem Weltraum.

Tatsächlich existiert die Idee, Solarenergie im Weltraum zu erzeugen, bereits seit 1941, als der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov sie in einer Kurzgeschichte beschrieb. In den darauffolgenden Jahrzehnten haben Länder wie die USA, China und Japan die Ideeerforscht , sie aber im Laufe der Jahre weitgehend aufgegeben.

Im Wesentlichen bedeutet die Erzeugung von Solarenergie im Weltraum, dass die Menschen auf der Erde die enorme Energie der Sonne im Weltraum nutzen können, wo ständig Licht zur Verfügung steht und das von widrigen Wetterbedingungen wie Bewölkung, Nachtzeit oder Jahreszeiten unbeeinflusst bleibt.

Es gibt verschiedene Ideen, wie dies umgesetzt werden könnte, doch die Grundidee ist folgende: Solarbetriebene Satelliten mit einem Durchmesser von über einer Meile würden in hohe Umlaufbahnen gebracht. Aufgrund ihrer enormen Größe würden die Satelliten aus Hunderttausenden kleinerer Module bestehen. Autonome Roboter würden die Satelliten dann im Weltraum wie Legosteine zusammenbauen, erklärt Martin Soltau, CEO des britischen Unternehmens Space Solar.

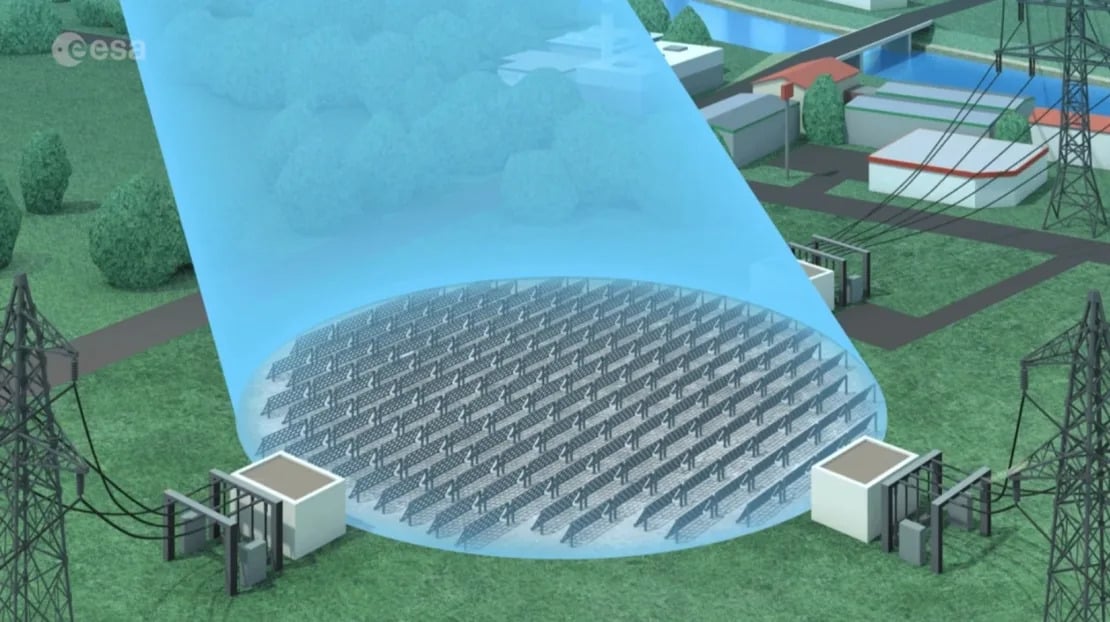

Die Solarmodule des Satelliten sammeln Sonnenenergie, wandeln sie in Mikrowellen um und senden diese drahtlos über einen sehr großen Sender zur Erde, der bestimmte Punkte am Boden präzise erreichen kann. Die Mikrowellen können problemlos Wolken und schlechtes Wetter durchdringen und erreichen eine aus Netzen bestehende Empfangsantenne auf der Erde, wo sie in Strom umgewandelt und ins Netz eingespeist werden, sagte Soltau.

Mikrowellen können problemlos Wolken und schlechtes Wetter durchdringen und erreichen eine Empfangsantenne auf der Erde. Dort werden die Mikrowellen wieder in Strom umgewandelt und ins Netz eingespeist. Bild: ESA

Die Empfangsantennen mit einem Durchmesser von etwa sechs Kilometern können an Land oder vor der Küste errichtet werden. Da diese Gitterstrukturen nahezu transparent sind, kann das darunterliegende Land für Solaranlagen, landwirtschaftliche Betriebe oder andere Aktivitäten genutzt werden.

Riesiges Potenzial und große Herausforderungen

Nach Schätzungen von Wissenschaftlern könnte ein Satellit im Weltraum, der Sonnenenergie sammelt, bis zu zwei Gigawatt Strom erzeugen, was fast der Kapazität von zwei durchschnittlichen Kernkraftwerken in den USA entspricht.

Diese Technologie steht jedoch vor einer großen Hürde: Die Kosten für die Installation eines Kraftwerks im Orbit sind enorm. Der britische Professor Underwood erklärte gegenüber CNN, Weltraumenergietechnologie sei „keine Science-Fiction“, das größte Hindernis seien jedoch die enormen Kosten für die Installation eines Kraftwerks in der Umlaufbahn.

Dies hat sich jedoch im letzten Jahrzehnt geändert, da Luft- und Raumfahrtunternehmen wie SpaceX und Blue Origin mit der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen begonnen haben. Die Startkosten liegen heute bei etwa 1.500 Dollar pro Kilogramm und sind damit etwa 30-mal niedriger als in der Space-Shuttle-Ära der frühen 1980er Jahre.

Wenn die Idee, Solarenergie im Weltraum zu erzeugen, erfolgreich ist, könnte sie Industrieländern mit hohem Strombedarf, aber fehlender Infrastruktur eine enorme Energiequelle bieten. Sie könnte auch abgelegene arktische Städte und Dörfer versorgen, die jedes Jahr monatelang im Dunkeln liegen, sowie Gemeinden, die aufgrund von Naturkatastrophen oder Konflikten ohne Strom sind.

Obwohl zwischen Konzept und Kommerzialisierung noch eine große Lücke besteht, glauben viele Länder und Unternehmen weltweit, dass die Weltraumsolarenergie den wachsenden Bedarf an sauberer Elektrizität decken und gleichzeitig zur Bewältigung der sich derzeit verschärfenden Klimakrise beitragen kann.

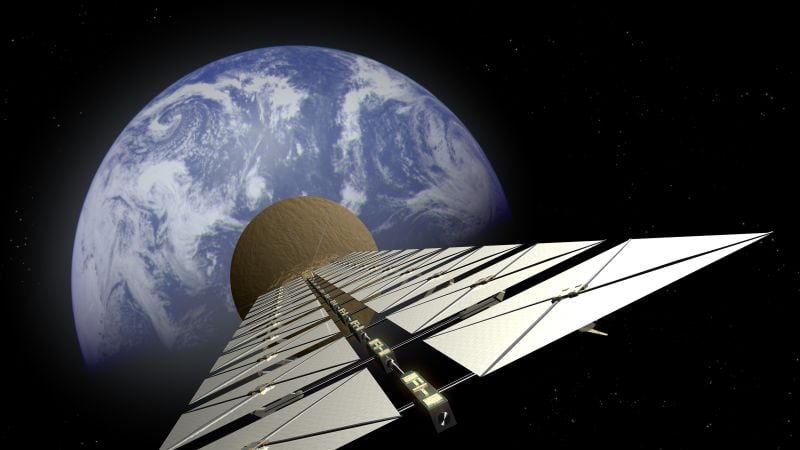

Simulation eines Solarstromsatelliten im Weltraum. Foto: ESA

Im Mai 2020 startete das US Naval Research Laboratory zudem ein Modul auf einem Orbitaltestfahrzeug, um die Hardware zur Solarstromerzeugung unter Weltraumbedingungen zu testen. Darüber hinaus plant das US Air Force Research Laboratory im Jahr 2025 den Start eines kleinen Testfahrzeugs namens Arachne. Die China Academy of Space Technology plant zudem, 2028 einen Solarbatteriesatelliten in eine niedrige und 2030 in eine hohe Umlaufbahn zu bringen.

Darüber hinaus entwickelt die Europäische Union das Solaris-Programm, um die technische Machbarkeit von Solarenergie im Weltraum zu untersuchen. Großbritannien hat inzwischen eine unabhängige Studie durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass die Erzeugung von Solarenergie im Weltraum mit Konstruktionen wie dem Satelliten CASSIOPeiA (1,7 Kilometer lang, 2 Gigawatt Stromerzeugung) technisch machbar ist.

Hajimiris Team in Kalifornien hat im vergangenen halben Jahr gemeinsam mit seinen Kollegen Prototypen Belastungstests unterzogen, um Daten für die nächste Designgeneration zu sammeln. Hajimiris ultimatives Ziel ist eine Reihe leichter, flexibler Segel, die im Weltraum aufgerollt, gestartet und wieder entfaltet werden können. Milliarden von Komponenten arbeiten perfekt zusammen, um Energie dorthin zu bringen, wo sie benötigt wird.

[Anzeige_2]

Quelle

![[Maritime News] Mehr als 80 % der weltweiten Containerschifffahrtskapazität liegen in den Händen von MSC und großen Schifffahrtsallianzen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)

Kommentar (0)