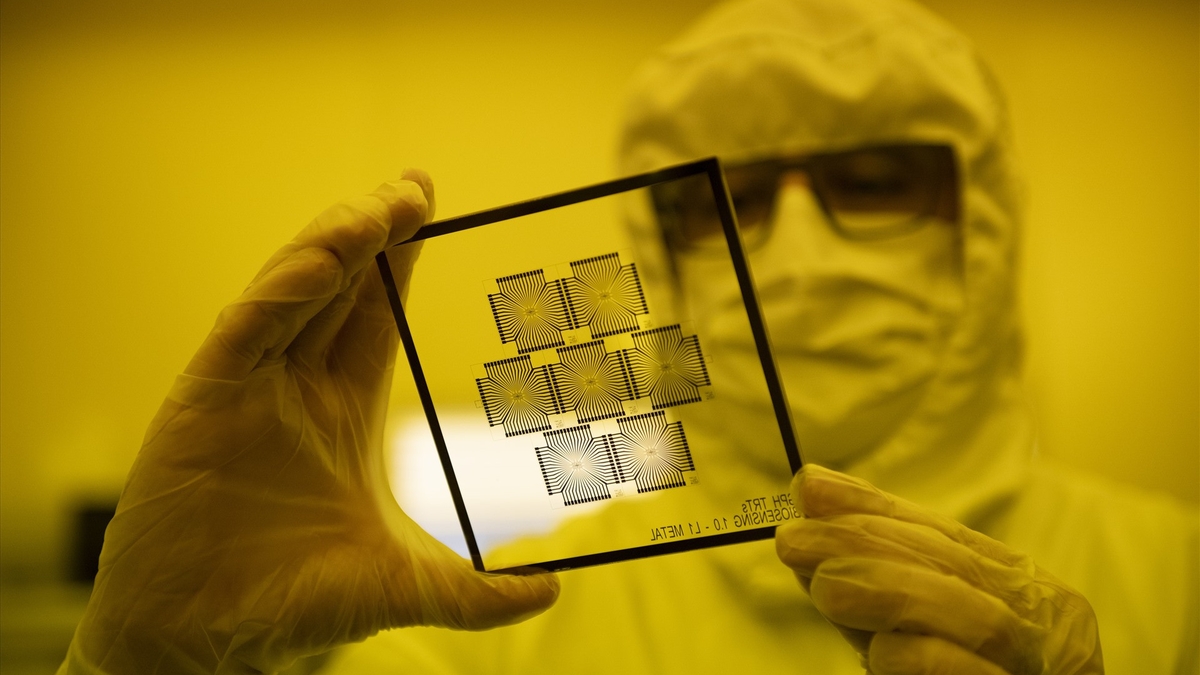

(Gambar ilustrasi digambar oleh AI)

Entah apa yang dipikirkan Quan saat mengucapkan kata-kata pahit itu kepadaku. Saat Quan melempar gelas itu ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping, aku membeku beberapa detik. Ada sesuatu yang pecah di dadaku, seperti pecahan-pecahan kaca yang beterbangan dan jatuh, tak terhitung jumlahnya berserakan di lantai.

- Quan! - teriakku.

Mata Quan menatapku lekat-lekat. Tatapannya yang berapi-api dari tadi perlahan melunak. Aku melihat bahwa ia penurut, lembut, dan memiliki jiwa yang dalam.

Quan merapatkan kakinya untuk menunjukkan rasa bersalahnya. Aku tidak menyalahkan Quan. Aku tidak pernah menyalahkan Quan, meskipun ada kalanya Quan tak mampu menahan diri dan melontarkan kata-kata kasar dan penuh kebencian. Di mataku, Quan tetaplah anak yang lembut. Aku berusaha menghapus bayangan-bayangan buruk Quan dalam amarahnya untuk mempertahankan hal-hal terbaik tentangnya, karena aku mengerti, jika Quan tumbuh dalam kehidupan normal, ia tak akan memiliki luka sedalam itu di hatinya.

Ketika Quan berusia delapan belas tahun, aku membawanya ke kota. Pedesaan yang miskin terasa jauh di benakku. Kami pergi, masing-masing masih mengenakan pita duka hitam di dada. Ibu bagaikan sehelai daun yang layu di hari-hari ketika Quan rajin belajar di mejanya hingga larut malam, mempersiapkan diri untuk ujian terpenting dalam hidupnya.

Ibu sudah tiada, ada masa ketika Quan berpikir ia akan berhenti sekolah. Aku menasihati Quan, seolah memohon padanya: "Jangan menyerah, biarkan Ibu beristirahat dengan tenang." Gumam Quan. Ia lulus ujian tahun itu. Aku khawatir. Sore harinya, kami berdua berjalan beberapa kilometer menyusuri tanggul panjang menuju rumah Nenek, naik ke tempat tidur gantung yang tergantung di teras, bergoyang cepat, dan mengobrol selama beberapa menit. Tubuh Nenek bergoyang di sore hari. Nenek menangkap seekor ayam betina yang sedang melamun, mengikat kakinya, dan membawanya pulang untuk direbus dengan sayap bersilang untuk dipersembahkan kepada Ibu sebelum beliau pergi. Aku dan Quan bergegas kembali, menoleh ke belakang, kulihat mata Nenek berkaca-kaca...

Sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, saya tidak mengerti bagaimana Quan dan saya bisa melewati masa-masa sulit itu. Saya bertanya kepada Quan:

- Quan, apakah kamu marah pada ayah?

Quan menatapku dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa pun.

Aku tersenyum dan berkata dengan santai:

- Ya, sudah berakhir. Kenapa kamu marah? Bagaimanapun juga, dia tetap ayahku. Kalau kamu mau marah, marahlah pada orang asing. Siapa yang tahan marah pada keluarga?

Meski begitu, aku tahu Quan (dan aku juga) tak bisa melupakan apa yang ayahku lakukan padaku dan ibuku. Di hari-hari terakhir hidupnya, ibuku sendirian di ladang yang disapu angin, kepalanya terbungkus syal, matanya cokelat tua. Melihat tangannya yang penuh luka bekas jerami setelah setiap perjalanan ke ladang, aku pun menangis. Ibu menarikku ke dalam pelukannya, lalu membelai rambutku yang panjang, dan memijat bahu Quan yang kurus. Ia bercerita banyak hal kepadaku karena ia punya firasat akan kepergiannya.

Saat itu, aku tak tahu bahwa itu adalah kata-kata terakhirku... Aku masih riang dan polos seperti awan di langit. Kami tak tahu bahwa Ibu semakin rapuh, bagai lampu yang tergantung ditiup angin...

Kami sering pergi mencari ayahku di sore yang berangin. Quan ragu-ragu, aku mendesak: "Pergilah, jangan ragu!". Quan dengan enggan mengikutiku. Kami menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar di antara dua sawah, pergi jauh. Terkadang kami bertemu ayahku di jalan setapak itu, berbaring di atas rumput liar, mulutnya masih menggumamkan sesuatu sementara bau alkohol menyengat di udara. Kami membantu ayahku pulang. Quan cemberut, tetapi aku merasa itu adalah tanggung jawabku.

- Ibu, kalau aku sudah besar nanti, aku tidak akan menikah.

Ibu menatapku dengan heran. Aku melanjutkan:

- Menikah sepertimu itu susah banget! Aku lebih suka sendiri.

Ibu tersenyum, tetapi kemudian, mengingat tatapan matanya saat itu, aku tahu ia sangat getir. Rasanya Ayah tanpa sengaja telah mengukir luka yang dalam di jiwa kami, jadi sejak saat itu, aku takut pada laki-laki, takut pada bau alkohol, takut pada suara ketukan pintu, takut pada tatapan dingin. Sedangkan Quan, Ayah tanpa sengaja telah mengubah Quan dari anak laki-laki yang hangat menjadi pemarah. Aku tidak tahu apakah cinta Quan untuk Ayah benar-benar masih ada atau telah lenyap selamanya?...

Hari kami meninggalkan rumah, ayahku melihat aku dan saudara-saudara perempuanku menuju ujung tanggul yang familiar. Kulihat mata ayahku merah, tapi bukan karena angin kencang. Kami hanya membawa sebuah koper, ransel yang disandang Quan di bahunya, dan sandal jepit. Quan berjalan beberapa langkah di depanku, sementara aku terpaku di tanah seolah menunggu sesuatu yang sudah lama tak kuterima dari ayahku...

Di tengah angin yang membawa aroma jerami setelah panen, tiba-tiba aku mendengar ayahku berbisik. Suaranya cukup keras untuk kudengar, dalam dan anehnya hangat:

- Negeri yang aneh di atas sana, cobalah hidup dengan baik! Kembalilah saat kau punya waktu... Aku tidak minum lagi. Aku sudah berhenti minum!

Aku meledak.

Ya Tuhan! Selama bertahun-tahun ini, aku hanya ingin ayahku mengatakan itu. Sekali saja, semua lukaku akan sembuh, aku akan mencintai ayahku lagi seperti ibuku mencintainya, meskipun ia menyakitinya.

Air mata memenuhi mataku. Aku segera berbalik. Aku tak pernah membiarkan ayahku melihatku menangis. Aku mengangguk berulang kali, hanya untuk meyakinkannya, untuk memberitahunya bahwa aku cukup kuat untuk memikul semua beban hidup, aku akan menggantikan ibuku melakukan apa yang telah dilakukannya, untuk meyakinkannya. Aku berjalan pergi. Quan berjalan di depanku. Quan tampak tinggi dan tegap…

Aku membungkuk untuk membersihkan pecahan kaca, mengumpulkan semua pecahan kecilnya dan membungkusnya dengan selembar kertas. Quan masih berdiri di sana. Setelah amarahnya, ia telah kembali menjadi dirinya sendiri. Ia tetaplah Quan-ku yang lembut dan suci. Aku mengerti bahwa hidupnya telah melewati banyak duka dan kekurangan, dan bahwa ia telah menyaksikan kehancuran dan perpisahan yang membuatnya merasa patah hati dan kecewa. Seperti dirinya, aku membawa luka-luka tak terlihat di jiwaku. Luka-luka itu tak kunjung sembuh setelah bertahun-tahun. Terkadang, ada sesuatu yang menggores luka-luka itu, dan luka-luka itu akan terasa perih dan sakit, membuatku tak sanggup menanggungnya, dan aku akan duduk di sana dalam keadaan linglung di tengah malam yang pekat...

Saat-saat itu, aku teringat ibuku. Dalam pikiranku dan Quan, ia masih di sana, dengan kemeja yang ia kenakan ke ladang yang kubawa hingga kini, dalam hal-hal baik dalam hidup. Bagi kami, ia tak pernah pergi ke tempat yang jauh…

Duduk di sebelah Quan, aku berbisik. Malam sudah larut dan satu-satunya suara yang terdengar di kota hanyalah suara sapu bambu para petugas kebersihan yang menyapu dedaunan gugur di jalanan.

Quan, jangan khawatirkan masa lalu. Hiduplah untuk masa kini dan masa depan!

Quan menatapku tajam. Matanya berbinar dan dalam. Aku melanjutkan:

Sesakit apa pun masa lalu, ia tetaplah masa lalu, yang selamanya tertidur di bawah debu waktu. Mengingatnya berulang-ulang hanya akan membuatmu kehilangan hal-hal terbaik yang kau miliki.

Tentara terdiam. Hatiku perlahan-lahan menjadi tenang. Tiba-tiba, aku membayangkan pemandangan kampung halamanku saat musim panen. Saat itu, padi di kedua sisi tanggul panjang itu matang dan berwarna keemasan, sinar matahari pun keemasan, pepohonan sầu đâu di lereng tanggul bergoyang tertiup angin, menaungi para pejalan kaki. Kampung halamanku selalu sama, tak pernah berubah. Pemandangan itu, sosok itu tentu saja membuatku ingin kembali, ingin menjadi anak kecil lagi seperti saat aku menggenggam tangan ibuku dan berlari kecil ke rumah nenek untuk menyantap ketan pisang yang harum, lalu mendengarkan kisah-kisah yang tak pernah kulupakan.

Suara piano dari loteng kuno bergema di telingaku, begitu lembut… Aku menatap Quan dan berseru:

—Pulanglah ke kampung halamanmu, Quan. Pulanglah beberapa hari, kunjungi ayahmu, kunjungi makam ibumu. Sudah lama sekali aku tidak pulang ke kampung halaman, dan tiba-tiba aku sangat merindukannya sampai tak tahan lagi...

Aku tersenyum. Quan juga tersenyum. Senyum Quan lembut. Seperti saat Ibu pulang dari ladang dan membawakan Quan telur burung yang dipungutnya di sawah, terkadang mangga, belimbing... Quan juga tersenyum seperti itu!

Kapan?

- Besok.

Quan mengangguk. Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu dia juga menantikannya.

Kembali ke ayahku. Kembali ke rumah kecil yang telah banyak berubah sejak kepergianku, tetapi aku tahu rumah itu masih hangat dan damai. Karena ia dilestarikan oleh kasih sayang ibuku dan tangan-tangan ayah yang bekerja keras. Aku akan kembali ke sungai tercinta, ke ladang-ladang tempat ibuku berkeringat untuk menanam padi baru... Memikirkan hal itu, hatiku merasa gelisah. Aku melihat ke luar jendela. Hujan di luar mulai turun, tetapi hujan di hatiku telah berhenti entah sejak kapan!./.

Hoang Khanh Duy

Sumber: https://baolongan.vn/mien-que-xa-ngai-a205953.html

![[Foto] Da Nang: Ratusan orang bergotong royong membersihkan jalur wisata vital pasca badai No. 13](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)

Komentar (0)