北部の低地にある他の多くの古い村落と同様に、フンイエン県ダイドンのノム村は、共同住宅、村の池、村道、そしてノム村の人々を象徴する19の氏寺など、古くて静かな美しさを今も保っています。日常生活で「ノム」と口にすると、村の職業であるスクラップ金属取引がすぐに思い浮かびます。この職業は詩の中に「こっそり」と現れ、村を具体的に表現しています。「スクラップ金属はノム橋に帰る」。

ノム村に残る共同住宅の遺構から歴史を遡ると、村の守護神はタムザン聖人であることが分かります。タムザン聖人は、スクラップ金属取引とは全く関係のない、外国の侵略者と戦った栄光の民族英雄です。北部の低地では、タムザン聖人は天使と人間の神の二つの姿で表されます。天使の視点から見ると、彼は川の地域を守る神です。人間の神としてのタムザン聖人は、外国の侵略者と戦った勇敢な将軍です。国のために命を捧げた後、彼は人々から崇拝されました。統計によると、北部の古代の村には、タムザン聖人を崇拝する共同住宅、寺院、神社が400近くあります。

テイケーキは他の種類のリーフケーキとは長さや大きさが異なります。

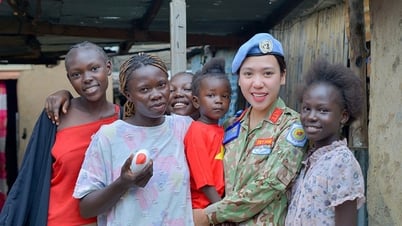

写真:ラム・フォン

ノム村のタムザン共同住宅遺跡群には、共同住宅、瓦屋根、石橋といった古代建築に加え、古木のガジュマルの木も残っています。長老たちは、ここはタムザン聖者と兵士たちが馬を繋ぎ、敵と戦う兵士を募っていた場所だと言います。兵士の募集は至る所で行われ、それぞれ異なる姓が付けられていました。国が平和になると、彼らの多くはノム村に留まり、住民となりました。そのため、ここには19の異なる氏族が存在するのです。

タムザン聖人の入隊物語から、タイケーキが生まれました。長さは約40cm、口は指3本分ほどの大きさで、とても持ちやすく、普通の人なら1個で食べられます。ノム族の人々がタイケーキを発明したのは、兵士たちの食事のニーズに応えるためでした。十分な栄養を摂取できるだけでなく、利便性、持ち運びやすさ、長期保存性も兼ね備えていました。そのため、タイケーキは激しい戦闘や長い行軍で兵士たちが栄養補給するための食べ物となっています。

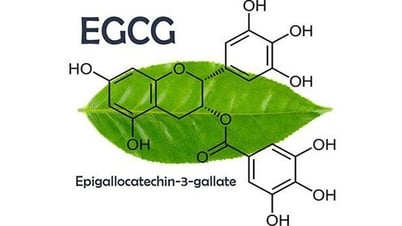

バイン・テイを、脂、具材、皮が均等になるようにスライスします。

写真:ラム・フォン

「バイン・タイ」という名前も、調べてみると興味深い解釈が次々と浮かび上がってきます。このお菓子はタイ族と何か関係があるのでしょうか?ノム村の現存する家系図と、ド、レー、タといったタイ族によくある家系図を紐解くと、類似点が見られます。もしかしたら、兵士を募集する過程で、タイ族の戦士たちも国防に参加し、タムザン聖軍に加わり、彼らの民族特有の葉っぱのお菓子を軍隊生活に持ち込んだのかもしれません。

バイン・タイに関するもう一つの説明は、ケーキの長さです。バイン・タイの平均的な長さを測ると、手のひらから肘までの長さに相当する前腕の長さになります。北部方言、特にハ・タイの住民は、「tay」を発音する際に、重々しいアクセントで「tay」と発音します。ノム村に兵士を集める過程で、ハ・タイ出身の兵士もいた可能性があり、方言の変化によって「banh tay」が「banh tay」と発音されるようになったと考えられます。

ノム村のバインタイは、平和な時代には、旧正月や本当に重要な行事の時などにしか作られていませんでした。ケーキの構造は非常にシンプルで、インゲン豆(皮をむいたインゲン豆を茹で、砂糖と1:1の割合で炒めたもの)と細長く切った豚脂だけです。この2つの材料を餡として使い、ケーキの皮はもち米で作り、ドンの葉で覆います。バインタイは、このように見た目はシンプルですが、食べてみると、材料と味の調和のとれたバランスに感動します。豆の甘さ、脂のコク、もち米の柔らかさと香り…一口ごとにすべてが溶け合い、既存のバインラーとは異なるサイズのおかげでとてもよく合います。

包む前にフィリングとケーキの皮を広げる工程

写真:ラム・フォン

ノム村の特産品として、食べた人は皆その美味しさを絶賛しますが、今では村全体では毎年旧正月にバインタイを包み続けるタ・ディン・フンさんしかおらず、バインタイを作る人を見つけるのは至難の業です。フンさんと一緒にバインタイ包みの旅に参加し、説明を聞き、ケーキ作りの過程を目の当たりにすると、この小さなケーキの簡素さの裏には、数え切れないほどの複雑な工程があることが分かります。まず、材料の割合を分けることです。100個のケーキを作るには、新米の黄色いもち米10kg、白砂糖10kg、皮をむいたインゲン10kg、ロース脂10kgが必要です。材料の準備の中で、インゲンを溶くのだけが手間がかかります。インゲンを柔らかく煮て、粒状がなくなるまで溶き、砂糖を加えてよくかき混ぜる必要があるからです。難しいのは、豆と砂糖を混ぜる時です。素早く均一に混ぜないと砂糖が溶けて焦げてしまい、そのフィリングは失敗作となってしまいます。豆が十分に火が通り、黄金色になるまでかき混ぜれば完成です。

バインタイとバインチュンの作り方を比較して、タ・ディン・フン氏はこう語った。「バインタイを作るのはバインチュンよりもはるかに難しいです。バインチュンは型を使うので、1個作るのに遅くても2分しかかかりません。バインタイ1個を包むのは、バインチュン3~4個を包むのに相当します」。ノム市場のバインタイ売りにバインタイの作り方について尋ねると、皆が首を横に振った。「いや、手間がかかりすぎるんです」。結局、その大変な作業は材料の準備ではなく、包む技術にあることがわかった。フン氏がドンの葉を素早く並べ、餅米100グラムを敷き詰め、その上に餡を乗せ、両端を掴んで引き上げ、軽く揺すりながら素早く均等に巻き上げ、最後に紐で結んでバイン・テイを完成させる様子を目の当たりにしました。この餅作りの難しさは、あの「定番」のジャークにあります。10歳からバイン・テイを作り続け、70年以上もこの道に携わってきたフン氏の熟練したジャークは、薄い米の層が餡の周りに均等にくっつくのにちょうど良い強さです。私も彼と一緒に何度か餅を作ってみましたが、最後のジャークをするたびに米が米から飛び出し、餡が離れてしまい、均一に巻くことができませんでした。

ノム村最後のバインタイ包み職人、タ・ディン・フンさん

写真:ラム・フォン

100個のケーキを焼くのに毎回2日かかり、高齢で体も弱っていたにもかかわらず、タ・ディン・フンさんはそれでも作り続けました。「昔からの村の習慣では、旧正月の祝宴や寺院の礼拝のたびに、豚肉のロールパン、バインタイ、チャーホアが必ず出されました。これらはすべて村人たちが手作りで、もっと豪華な年には、籾殻で煮込んだ魚も加えられていました。今ではそれらの料理はすべて失われ、バインタイだけが残っています。ケーキを包むのは大変ですが、遠くに住む子供たちから、聖人のために包んで、ノム村の特産品として持ってきてほしいと頼まれています。ここ数年、彼らは旧正月の贈り物としてバインタイを持ってきてくれて、食べた人たちは皆絶賛するので、子供たちに喜んでもらえるように作っています。」

小ぶりで均一に包み、5時間かけて湯煎することで、完成したバインテーは驚くほど美味しく、歯ごたえがあり、食べ飽きることがありません。フンさんが作ったケーキを一切れ切りにすると、皮、餡、油が均等に層になっているのがはっきりとわかり、ついつい食べたくなります。フンさんのケーキは美味しいですが、少し寂しい気持ちもあります。ノム村の名物バインテーには後継者がいないからです。村人たちが春の日に聖人に捧げる数々のお供え物の中で、バインテーのイメージは徐々に現代的な料理に取って代わられつつあります。近い将来、ノム村のバインテーが思い出と物語の中にしか存在しなくなるのではないかと心配しています。

コメント (0)