教育における AI の利用に関するポリシーと規制を制定する必要があります。

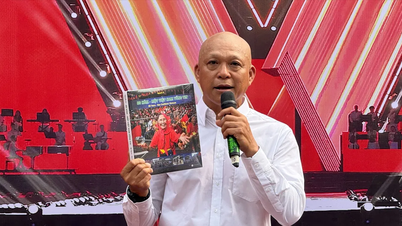

3月20日午前、ホーチミン市で開催されたセミナー「AI時代の教育のビジョンと将来志向」において、ベトナム教育科学研究所所長のレ・アン・ヴィン教授は、AIのメリットとして、教育へのアクセスの向上、個別化教育の推進、自己学習の強化、革新と教育効果の向上、生涯学習習慣の創出などが挙げられると述べました。

課題としては、デジタル格差の拡大、AIにおける倫理的問題、データセキュリティ、コンテンツの正確性と客観性、テクノロジーへの依存などが挙げられます。

AI が教育の 3 つの柱であるカリキュラム、教授および学習プロセス、評価に総合的な影響を及ぼすことを考慮して、Le Anh Vinh 教授は具体的に次のように分析しました。AI は、授業計画の作成、教材の作成、テストの設計、採点、結果の分析、学習者への個別のフィードバックのサポートを通じて、教授および学習プロセスにおいて教師と管理者をサポートします。

「教師はテクノロジーをより積極的に活用する必要があります。新しいテクノロジーは絶えず登場しており、問題はテクノロジーに追いつくことだけでなく、教育と学習を支援するテクノロジースキルを習得し、絶えず変化するテクノロジーの世界に適応するスキルを学生に身につけさせることです」と、レ・アン・ヴィン教授は提言しました。

ベトナム教育科学研究所が全国の高校生11,000人を対象に行ったAIの利用に関する調査結果によると、レ・アン・ヴィン教授は次のように述べています。「適応が速ければ速いほど、教育はより効果的かつ実用的になり、それによって生徒たちは変化と不確実性に満ちた人生に備えることができます。」

トン・ドック・タン大学コンピューターサイエンス学部長のレ・アン・クオン准教授も、高校におけるAI教育の一般的な目標は、生徒がAIを効果的、責任を持って、倫理的に、安全に活用できるように支援すること、つまり生徒がAIを使用するだけでなく、将来の仕事や生活でAIを習得できるようにする新しい能力を育成することを目指すべきだと考えています。

Le Anh Cuong准教授によると、AIツールを教育、学習、管理に適用することで、学生の学習の質が向上し、批判的思考力と創造的思考力が養われ、教育の公平性が高まり、評価にAIを使用することで公平性が確保され、品質が向上し、講義と教授法の質が向上し、AIを使用したスマートな教育管理が可能になります。

AIを効果的、安全、そして責任を持って活用するための解決策として、レ・アン・クオン准教授はいくつかの解決策を挙げました。具体的には、教育におけるAI活用に関する政策や規制の策定、生徒の批判的思考力や事実確認能力の育成を支援するためのAIの効果的な活用方法について教師への研修、学習評価におけるAIの利用の監視と制限、生徒のプライバシーとデータの保護、そして教育に適したAIエコシステムの構築などが挙げられます。

レ・アン・クオン准教授は、教育に特化したデジタル技術とAIエコシステムの構築も提案しました。これには、教育用大規模言語モデルの開発、AIツールを統合したデジタル教科書の作成、学生の能力を評価するためのデジタルシステムの構築などが含まれます。

世界がすでに行っていることと、現在行われている実践を活用して行動を起こしましょう。

セミナーで講演したファム・ゴック・トゥオン教育訓練副大臣は、現在の状況はAIを一般教育に統合するのに好ましい状況にあると述べた。トゥオン副大臣は、教育訓練の根本的かつ包括的な改革に関する決議29-NQ/TW、および科学技術、イノベーション、そして国家のデジタル変革の発展における飛躍的進歩に関する決議57-NQ/TWに言及した。トゥオン副大臣は、科学技術、デジタル変革、イノベーション、人材重視、教師と管理者の研修、そして生徒の優先化を通じて、飛躍的進歩を達成する必要があると強調した。

ファム・ゴック・トゥオン副大臣は、無限の機会、課題、果断な行動、適切性といったキーワードを強調し、AIが生活や教育に浸透することは、課題よりも機会を多くもたらすと述べた。「AIの適用においては、私たちは決断力を持ち、迅速に行動しなければなりません。世界が既に行っていることや既存の慣行を活用して行動を起こす必要があります。迅速かつ断固として、積極的かつ創造的に、そしてそれぞれの地域の実情に応じて適切に行動しなければなりません。」これらの要件に言及し、トゥオン副大臣は教育の範囲が広範であること、そのため段階的な対策やパイロットプログラムが必要であることにも言及した。

副大臣は、教育訓練局に対し、教師がAIを適切に活用できるよう研修、育成、奨励を行い、教育機関における試験運用に注力するよう要請した。ファム・ゴック・トゥオン副大臣は、「AIの活用方法を知っている教師が、AIを活用できない教師に取って代わるだろう」との見解を示し、教育訓練省の指導と指導に加え、教育訓練局と学校による積極的な取り組みを求めた。

![[画像] ベトナムの多彩なイノベーションの旅](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F14%2F1765703036409_image-1.jpeg&w=3840&q=75)

![[画像] ベトナムの多彩なイノベーションの旅](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/14/1765703036409_image-1.jpeg)

コメント (0)