SGGP

日本の福島県は、2011年3月に発生した地震と津波の災害について知りたい観光客にとってユニークな目的地となっている。

|

地震により1万8000人以上が亡くなり、原子力発電所が損傷して放射能漏れが発生し、15万人が避難を余儀なくされました。12年が経過した現在も、3万人が故郷への帰還を余儀なくされています。東日本大震災原子力災害伝承館やいわき3.11復興伝承館など、福島の復興の軌跡を記録した施設は数多くあります。これらの施設では、地図、グラフ、画像を掲載した多言語ガイドブックから、震災に関するビデオクリップを上映する講堂まで、様々な資料や情報を提供しています。

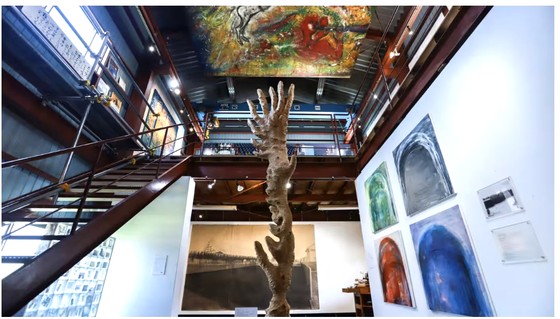

最近、福島の悲劇を追悼する小規模な施設が、地元で認知されるようになっています。例えば、避難後に「ゴーストタウン」と化した南相馬市(福島原子力発電所から約15km離れた)の空き地に建つ2階建ての木造倉庫は、震災にインスピレーションを得た50点の芸術作品を展示する場所となっています。中でも目玉は彫刻家による木彫作品です。入口には「私たちのメモリアルミュージアム」と書かれた看板があります。避難区域を区切るのに使われていたものと同様の柵が、絵画や繊細な貝殻、柔らかな色合いの展示棚で埋め尽くされた壁の前に設置されています。

1986年の原子力発電所事故で壊滅的な被害を受けたウクライナのチェルノブイリの写真で知られる、同美術館のキュレーターで写真家の中筋淳氏は、アーティストらが2011年以降、いくつかの展覧会を開催してきたが、同氏は以前から事故に関連したアートギャラリーを作りたいと考えていたという。

中筋氏は、「県や東京電力が運営する公開追悼施設は、彼らが伝えたい物語を掲げている。しかし、その裏には、事故の犠牲者や苦しんだ人々がたくさんいる。私たちもそのことを改めて訴えていく必要があると思う」と述べた。

福島県は、こうした小規模で自発的に設立された地域博物館を拠点として、観光客が被災地を再訪することで得られる潜在的な機会を認識し、震災や人口減少、高齢化社会、エネルギー問題といったより広範な社会経済問題について、来訪者に理解してもらうための「ホープツーリズム」事業を立ち上げました。この事業は成功を収め、2023年3月までの12ヶ月間で過去最高の17,806人が福島を訪れたと報告されています。これは前年比でほぼ倍増しています。福島民報によると、学校、企業、公共団体の間でこの需要が高まっているとのことです。

ホープ・ツーリズムは革新的で、より人間的で深い視点を提供すると考えられています。さらに、この取り組みの魅力は、プログラム名にあるのかもしれません。「ダーク・ツーリズム」とは、死や悲劇を連想させる場所への旅行を指す言葉としてよく使われる言葉ですが、この名称ははるかにポジティブな響きを持っています。プログラムの宣伝資料には、「私たちは、この現実や今回の災害から学んだこと、そしてそれが復興プロセスにもたらす課題を表現する際に、『震災教育』や『防災』といった言葉は使いません」と記されています。

[広告2]

ソース

コメント (0)