1954年5月5日、ヴォー・グエン・ザップ将軍は前線司令部から一連の勝利の報告を受けた。司令部は攻勢のペースを加速し、5月7日夜までに第三段階を緊急に完了させ、速やかに総攻勢に移行することを決定した。

あらゆる戦線において、我が軍は決定的な勝利を収めています。

5月5日、我々は攻撃速度を速め、敵の混乱をさらに深めた。第316師団はC2拠点への強力な攻撃を開始した。第312師団は506と507の拠点を破壊し、ナムロム川左岸の敵を一掃した。第308師団は、デ・カストリー司令部からわずか200メートルのナ・ヌン陣地(310拠点)を攻撃した。第304師団はラオスへの道を封鎖するために1個大隊を派遣し、敵の退却を阻止した。デ・カストリーが「撤退」したとしても、脱出は困難であることは明らかだった。

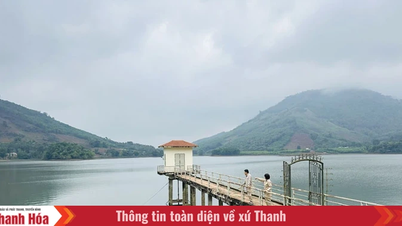

我が軍はムオンタン橋を渡り、 ディエンビエンフー要塞群の最後の拠点を攻撃した。(写真:VNA)

ヴォー・グエン・ザップ将軍は前線司令部から勝利の報告を継続的に受けた。司令部は攻勢のペースを加速し、5月7日夜までに第三段階を緊急に完了させ、速やかに総攻勢に移行することを決定した。

総攻撃に参加する各師団の具体的な任務は、以下のとおり定義されました。第304師団第9連隊の増強を受けた第316師団は、東部最後の高地である残りのC2およびA1拠点の破壊を任務としました。第312師団は、ナムロム川の岸近くまで前進し、東側の丘陵の麓にある拠点の破壊を任務としました。第308師団は、西部のナ・ヌンを破壊する任務を負いました。第351師団は、ディエンビエンフー空域の厳重な制御を維持しながら、敵を破壊し、航空機を撃墜するために、師団に砲兵支援を提供することになりました。

敵は追い詰められ、脱出の方法を探した。

5月5日、ラングレイとビジェール両名はエリアンに到着した。中央セクターの運命は、東に残る二つの高地で決まると彼らは悟っていた。A1では、第13外人部隊半旅団第1大隊が長期にわたる防衛戦の末、大きな損害を被っていた。ラングレイは、軍団兵を予備部隊として丘の麓にあるエリアン3に移動し、新たに増強された第1植民地空挺大隊と交代させることを決定した。

ディエンビエンフーのフランス軍総司令官、ドゥ・カストリー将軍がバンカー内にいる様子(1954年3月)。写真:ゲッティイメージズ。

バザン大尉率いる第1空挺大隊は、ムオンタンへの空挺降下作戦の緊急命令を受けたが、3夜を経ても、わずか2個中隊強からなる大隊本部にたどり着いただけだった。バザンは何もできずに榴散弾の破片で負傷した。第3中隊の指揮官、ジャン・ポンジェ大尉が大隊の指揮を執ることに任命された。つい最近まで、ジャン・ポンジェはナバラ軍の副官であり、写真ではしばしば総司令官の後ろに写っていた。ジャン・ポンジェは、敵の砲撃に絶えず晒されながら、エペルヴィエからエリアンまでの1,500メートルの泥濘の塹壕を抜け、部隊を率いて6時間近くを過ごした。第1外人部隊大隊長クータンの指示を受けたジャン・ポンジェは、陣地を調査し、エリアン2で部隊を3つの陣地に分割することを決定した。第2中隊長エドメ大尉は、我が軍が対峙する陣地の東側と南側の掩蔽壕と塹壕を担当した。ジャン・ポンジェと第3中隊は、地下掩蔽壕のある丘の頂上と、A3に隣接する南西側面の守備を任された。A3では、国道41号線に沿って走るベトナム軍の塹壕線が、A1とムオンタンを結ぶ道路を直接脅かしていた。ジャン・ポンジェがこの任務が運命的なものであることを悟ったのは、その翌日のことだった。

負傷したフランス兵がヘリコプターで後方へ搬送される。写真:ゲッティイメージズ

コグニーは、ディエンビエンフーに1個大隊を降下させ、ドゥ・カストリーの残存部隊が包囲を突破して上ラオスへ脱出できるよう援軍を送る計画だった。残りの予備2個大隊も降下させ、ラオスからディエンビエンフー国境までの回廊を確保し、撤退する部隊を受け入れることになっていた。激しい戦闘とベトミンによる敵陣地の分断により部隊の再編成が困難になったため、ドゥ・カストリーは5月7日午後8時に撤退計画を開始することを提案した。ドゥ・カストリーは、数千人の負傷兵を撤退させると撤退がさらに困難になると主張し、負傷兵と共に残ることを申し出た。コグニーはすぐに同意した。

タン・ヴィン/qdnd.vn

ソース

コメント (0)