1.私の先生は、年末の寒い日に母親を亡くしました。幸せに満ち溢れていた少女は、突如として孤児になってしまいました。何年もの間、彼女の中では、母親を失った悲しみが一日たりとも癒えていないことを、私は知っています。彼女が母親について語るとき、いつも朝の煙のように優しく、軽やかで震える声で、まるで目尻に溢れ出しそうな果てしない痛みを抑えようとするかのように。彼女はよく母親のことを語り、その声は震えながらも温かみがあります。私は彼女が泣いているのを見たことはありません。しかし、母親のことを話すたびに、彼女の目には涙が溢れ、視線は遠くを見つめます。まるで、台所の煙と愛しい母親の姿を思い起こすような記憶です。彼女の声はゆっくりと途切れ途切れで、まるで、あと一言でも発したら涙が溢れてしまうのではないかと恐れているようでした。

彼女は、昔の朝になると、母の思い出がいつも昨日のことのように鮮明に蘇ってくると言った。「その時、窓の外で風が雨を吹き付ける音、裏の台所から漂ってくる煙の温かい匂い。母の慌ただしい足音、そしてバケツや鍋を押す音。古い瓦屋根から水滴がバケツや鍋に落ちる、チリンチリン、チリンチリン。豚が餌を要求するうなり声、鶏たちが木の枝でカサカサと音を立てている中、納屋の扉が開くギシギシという音…キャッサバ粥の芳醇な香りと、キンマの葉の強烈で刺激的な匂い、チャオ・オイ・ラ・クオンが立ち上る…」

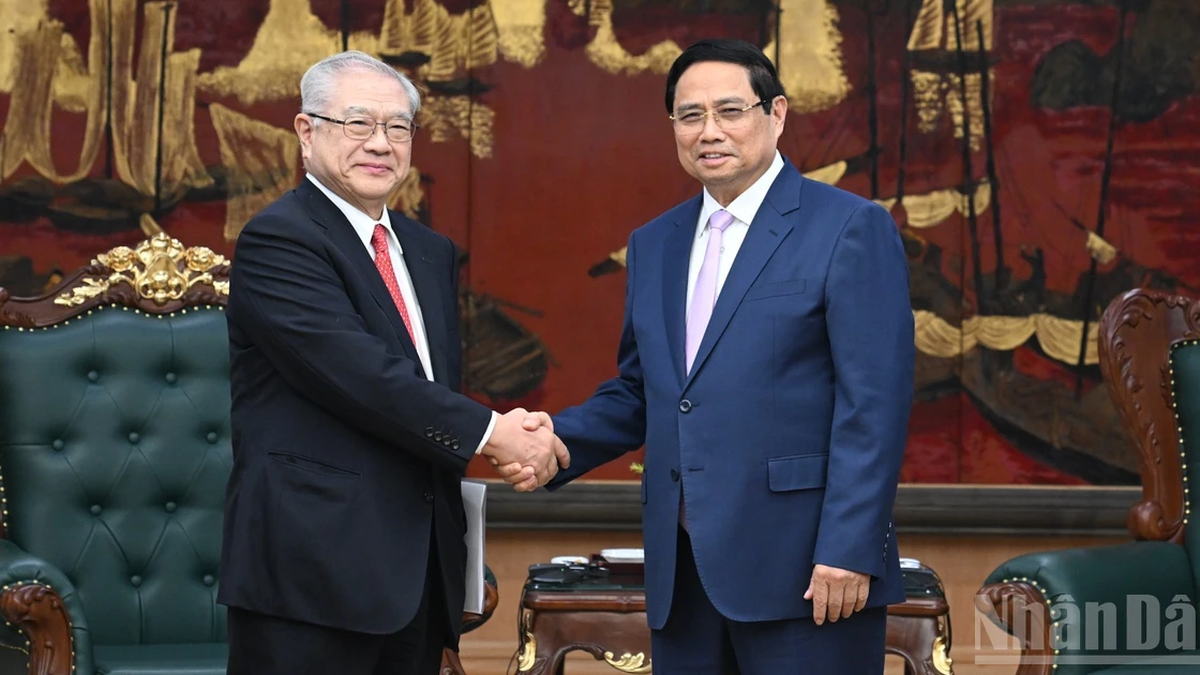

|

| イラスト:HH |

すると、彼女の声は詰まった。その朝、もう少し寝ようと思ったのに、ふと気づいた。台所から煙の匂いも、足音も聞こえなくなった。記憶がこだまするような雨音と、胸が張り裂けるような空虚感だけが響いていた。母は亡くなってから長い時間が経っていたが、それでも母への想いは消えていなかった。雨が降るたびに、彼女はぼんやりと窓の外を眺めた。「あそこ…明日の朝、母はもうストーブに火をつけているかな?」と。「あそこ」という言葉は、軽やかでありながら、胸が張り裂けるほど悲しい響きだった。決して届かない距離。ただ、深い想いだけが重くのしかかっていた。

2.子供の頃、夜明けは鶏の鳴き声ではなく、燃え盛るストーブの中で薪がパチパチと音を立てる音で始まりました。それは早朝のこと、まだ暗闇が小さな台所を包んでいる頃でした。母は目を覚まし、せわしなくストーブに火を灯しました。そのかすかな音は、早朝の静かな空間を目覚めさせるようでした。台所の灰色の隅で揺らめく明かりが、息をするように古い壁にかすかな黄色い光を投げかけました。母はストーブにかがみ込み、荒れた手で薪に火をつけました。パチパチという音は冷たい朝霧の中に響き渡りました。冷え切った小さな台所全体が、灰色の煙で一気に温まりました。

母は毎朝村の市場で小さな屋台を営んでいました。その屋台は私と妹たちを育て、厳しい季節を家族全員で乗り越える支えとなりました。灰色の煙の匂いが充満する厨房から、母の屋台は通りを通り、市場の隅々まで行き渡り、母の手はタコだらけになり、腰は曲がってしまいました。そのため、あの日の薪の煙の匂いは、母の服や髪に染み付いただけでなく、私の幼少期の記憶にも深く刻み込まれています。苦労と苦難の日々、肌を切るような寒い朝でも、母は起き上がり、鍋に入った麺を市場へ運びました。村の道はまだ夜気で湿り、枝葉は厳しい寒さでしなびていました。担いだ担ぎ棒は重く、放射される熱気が薪の煙の匂いと混ざり合い、懐かしくも胸を締め付けるような匂いを作り出していました。母が通り過ぎると、厨房の煙が色あせたシャツにまだ残っていました。

田舎の市場は当時、人通りが少なく、数人しかいなかった。母は小さなポーチに屋台を出し、煙や冷たい風、あるいは口に出さない心配事で目を潤ませながら、手早く麺をすくっていた。母が作る一杯の麺は、私にとって世界で一番美味しかった。なぜなら、そこには愛の甘さ、汗、眠れない夜、そしてもちろん、厨房の煙の匂いが混ざり合っていたからだ。

3.私たちは成長し、小さな台所を離れました。生計を立てるための心配は、昔ほど重苦しくはなくなりましたが、母は毎朝起きてストーブに火をつける習慣を今も続けていました。それは、老後の孤独を忘れるための手段でもあったのです。台所は狭かったものの、穏やかな光で照らされていました。

街で、時々夢の中で、私は古い麺屋の前に座り、煙がもくもくと立ち上る。母は灰色の煙の中で優しく微笑み、目を輝かせている。目が覚めると、胸が締め付けられる。故郷では、今頃母はもう起きてコンロに火をつけ、湯気の立つスープ鍋にかがみ込んでいるのだろうか。遠くで働いている私は、故郷に帰るたびにまず台所に入り、静かに灰を見つめ、昔鍋を支えていた石を手で撫でる。幾多の記憶が甦り、薄い煙のように漂ってくる。

先生は、時が経つにつれ、昔の台所の煙はコンクリートの壁の向こうに徐々に消えていくと教えてくれました。私たちは仕事に忙しく、電話の音で目を覚まし、ピカピカの電気コンロで料理をし、煙が目にしみることもなく、服に湿った藁の匂いがつくこともなくなりました。しかし、その豊かさの中に、何かが欠けているように感じます。温かさと古さが混ざった何かです。騒がしい通りを歩いていると、道端のレストランから立ち上る煙の前でふと立ち止まり、涙がこみ上げてくる日があります。なぜなら、その煙の中に、肩をすくめ、灰色の煙の立ち込めるコンロのそばで素早く手を動かす母の小さな姿が、私たちには見えたからです。

数え切れない人生には、数え切れないほどの転機や違いがあるでしょう。それでも、私たちは過去の貧困という同じ記憶を共有できるのです。それらの記憶は、かすかな煙の束のように、日々の喧騒の中で美しいものを見失わないほど力強く存在しています。そして、時が経っても、人は人生で初めて焚いた火、母親の火を忘れることができません。そして、母親との思い出はすべて、早朝、ストーブ、霧の中のかすかな煙から始まるのです。私たちは生涯、どこへ行っても、ある切ない思いに苛まれます。「今朝、お母さんはストーブに火をつけただろうか…」

ディウ・フォン

(*) 詩『台所の火』(バン・ヴィエット)より改作。

出典: https://baoquangtri.vn/van-hoa/tap-but/202511/som-mai-nay-me-nhom-bep-len-chua-c8c6b16/

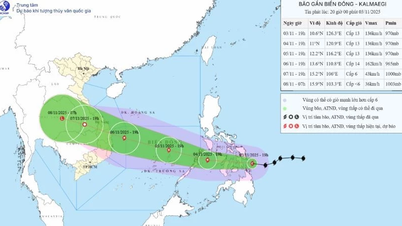

![[写真] ト・ラム事務総長がシンガポールのジャヤ・ラトナム大使を接見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762171461424_a1-bnd-5309-9100-jpg.webp)

コメント (0)