アルコールは主に肝臓で代謝され(90%)、ビールやワインに含まれるアルコールの10%は汗、呼気、尿を通して排出されます。アルコール脱水素酵素(ADH)の作用により、エタノール(エチルアルコール、穀物アルコール、アルコール)はアセトアルデヒド(有毒化学物質)に変換されます。

その後、アセトアルデヒドはアセトアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)によって酢酸(無毒)に変換され、酢酸は水と二酸化炭素に変換されます。

大量のアルコールを飲むと肝臓に負担がかかり、アセトアルデヒドが完全に処理されず、血液中のこの有毒物質の濃度が高くなり、頭痛、二日酔い、疲労などの症状を引き起こします。

さらに、アルコールを飲むと脱水症状が起こり、頭痛、口渇、喉の渇き、倦怠感などの症状が現れます。

酔いやすい人には、次の 2 つの理由のいずれか、または両方が考えられます。

まず、 ADH酵素の活性が高まると、血液中のアセトアルデヒドの量が急激に増加し、酔ったような感覚や疲労感を引き起こします。

第二に、 ALDH2酵素の活性が低いため、アセトアルデヒドの分解速度が遅くなり、体内に大量のアセトアルデヒドが蓄積されます。

アルコール耐性が高く、長時間飲んでも酔わない人は、ALDH2酵素の活性が高いため、アセトアルデヒドが速やかに排出されます。一方、ALDH2酵素の活性が低い人は、半カップ飲んだだけで「倒れる」ことがあります。

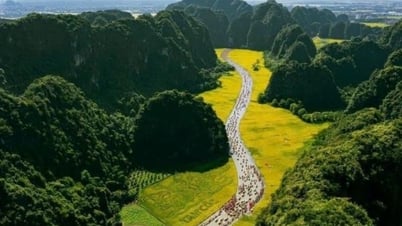

お酒を飲むと、いつまでも飲んでも酔わない人もいれば、半分飲んだだけで酔ってしまう人もいます。(イラスト)

世界保健機構 (WHO) は、世界中のほとんどの国におけるアルコール消費の実態に基づいて、アルコール単位の概念を導入しました。

アルコール1単位は純エタノール10gに相当し、ビール200ml、ワイン75ml(グラス1杯)、スピリッツ25ml(カップ1杯)に相当します。摂取したアルコールの量に応じて、おおよそ何単位のアルコールに変換されます。

健康な成人の場合、肝臓は1時間ごとに1単位のアルコールを排出します。これは平均的な数値です。肝臓が弱い人や平均体重よりも重い人など、個人差により、この時間は長くなる場合も短くなる場合もあります。

また、病的な要因、年齢、体重、あるいは胃の中にたくさんの食物が入っている場合、胃でのアルコールの吸収速度は遅くなり、アルコールの排泄速度も遅くなります。

アルコール度数20度程度の強いお酒(約40度)を20杯飲んだ場合、肝臓でアルコールを排出するのに約20時間かかります。しかし、排出後、血中のアルコール濃度が0に戻るまでには23時間かかります。

そのため、強いお酒を20杯飲んだ場合、飲酒後アルコール濃度が上昇するまでに約23時間(ほぼ1日)かかります。

上記の情報から、なぜ酔わずにずっと飲める人がいる一方で、半分飲んだだけで酔ってしまう人がいるのかという答えが得られるのではないでしょうか。

[広告2]

ソース

コメント (0)