In einem Coworking-Space in Boston kniff die 28-jährige Programmiererin Lina die Augen zusammen, um eine Bewerbungsmail zu entziffern. Das Angebot kam von einem ambitionierten KI-Startup, das versprach, die Branche zu revolutionieren. Alles schien perfekt, bis zur letzten Zeile: „Wir arbeiten nach dem 996-Modell – sechs Tage die Woche, von 9 bis 21 Uhr. Das ist keine Option, sondern Pflicht.“

Vor einigen Jahren war „996“ für Lina lediglich ein unbekannter Begriff aus internationalen Nachrichten über Chinas harte Arbeitsbedingungen. Heute ist er ein Wendepunkt in ihrer Karriere, eine Eintrittskarte in ein neues Spiel im Technologiezentrum der Welt .

Einst ein Symbol für Ausgewogenheit, großzügige Sozialleistungen und mit Snacks gefüllte Büros, importiert das Silicon Valley still und leise eine der umstrittensten Arbeitskulturen der Welt. Im KI-Hype ist die 72-Stunden-Woche längst nicht mehr nur ein Social-Media-Meme, sondern eine gängige Geschäftsstrategie, eine rücksichtslose Regel, die viele Führungskräfte – offen oder insgeheim – anwenden.

Die Wiederbelebung der "Pflugkultur"

„996“ ist ein Begriff, der sich auf den Arbeitszeitplan von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen in der Woche bezieht, der in Chinas Technologiebranche so weit verbreitet ist, dass der Oberste Volksgerichtshof ihn im Jahr 2021 offiziell für eine illegale Arbeitspraxis erklärte.

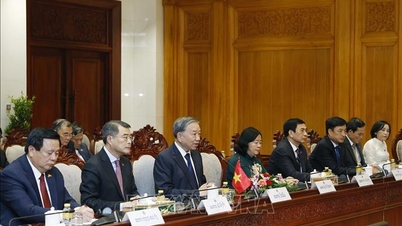

Die in China entstandene 996-Arbeitskultur breitet sich im Silicon Valley aus (Foto: inews.zoombangla.com).

Ironischerweise erlebt das, was in China verboten war, in Kalifornien eine Renaissance. Das Phänomen ist längst kein Einzelfall mehr. Adrian Kinnersley, ein erfahrener Personalunternehmer, schätzt, dass sich die Zahl der amerikanischen Startups, die offen die Einhaltung des Formulars 996 fordern, allein im letzten Jahr verdoppelt hat. Stellenbeschreibungen tauchen bereits auf, die 70 Wochenstunden und mehr vorsehen. Personalvermittler werden angewiesen, Kandidaten, die diesem Tempo nicht gewachsen sind, bereits in der ersten Runde auszusortieren.

Das Finanz-Startup Ramp liefert ebenfalls indirekte, aber aussagekräftige Belege: Im ersten Halbjahr dieses Jahres war die Anzahl der Geschäftskreditkartentransaktionen in San Francisco an Samstagen deutlich höher als in den Vorjahren. Ein klares Zeichen dafür, dass das Wochenende kein Ruhetag mehr ist.

Dieser Wandel geschah nicht zufällig. Er wurde von Branchengrößen angestoßen und normalisiert. Als Elon Musk in der Tesla-Fabrik übernachtete, um die Produktion sicherzustellen, und den Mitarbeitern von Twitter (jetzt X) ein Ultimatum stellte: „Arbeitet hart oder kündigt“, sandte er eine starke Botschaft. Extreme Opferbereitschaft für die Arbeit wurde erneut verherrlicht.

Warum also konnte sich eine umstrittene Arbeitskultur im Technologiezentrum der Welt behaupten und sogar florieren? Die Antwort hat zwei Aspekte: Zum einen einen Katalysator aus der Gegenwart, zum anderen Wurzeln in der Vergangenheit.

Der größte Katalysator ist das KI-Fieber. Die enorme Investitionswelle im Bereich der künstlichen Intelligenz hat ein beispiellos hartes Wettbewerbsumfeld geschaffen. Der Überlebenszyklus eines KI-Startups hat sich auf ein Minimum verkürzt.

Anstatt dem 996-Muster zu folgen, entscheiden sich viele Startups dafür, ihre eigenen Strategien zu entwickeln (Foto: Unsplash).

„Ein Schritt zu spät, und das ganze Rennen kann von der Konkurrenz überrollt werden“, sagte ein anonymer Risikokapitalgeber unverblümt. In einem Wettlauf, bei dem nur der Sieger alles bekommt, ist Geschwindigkeit kein Vorteil mehr, sondern eine Überlebensbedingung. Und um Geschwindigkeit zu erreichen, glauben viele Gründer, dass es keinen anderen Weg gibt, als die Arbeitszeit zu verkürzen.

Doch 996 ist kein seltsames Wesen, das plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist. Es ist lediglich eine extrem ausgeprägte Form einer Kultur, die im Silicon Valley bereits tief verwurzelt ist. „Äußerlich wirkt es wie kalifornischer Liberalismus, innerlich ist es aber altmodischer Arbeitswahn“, sagt Margaret O’Mara, Historikerin an der University of Washington. Sie weist darauf hin, dass Halbleiterunternehmen bereits in den 1960er-Jahren intensive Arbeitsumgebungen mit langen Arbeitszeiten schufen, um im Wettbewerb um Marktanteile zu bestehen.

Carolyn Chen, Soziologin an der University of California, Berkeley, geht noch weiter und argumentiert, dass die Arbeitsmotivation hier einen quasi-religiösen Charakter habe. Sie sei Teil der kulturellen DNA des Silicon Valley geworden, verstärkt durch eine „Kultur heroischer Männlichkeit“, in der von den Menschen erwartet werde, unermüdlich zu arbeiten, um ihren Wert zu beweisen.

Der KI-Hype und der Druck der Investoren reaktivieren lediglich dieses Workaholic-Gen. „Das Silicon Valley der Jahre 2020 und 2025 hat völlig andere Prioritäten“, sagt O’Mara. Die Ära großzügiger Sozialleistungen und der Burnout-Diskussionen während der Pandemie ist vorbei. Das Zeitalter der Spitzentechnologie hat begonnen, und Arbeiten rund um die Uhr ist die neue Normalität.

Der Preis des Ehrgeizes

Während die 996-Woche noch in aller Munde war, heizte der britische Risikokapitalgeber Harry Stebbings die Debatte weiter an, indem er erklärte, 996 Tage reichten möglicherweise nicht aus. „Wenn Sie ein Unternehmen im Wert von 100 Millionen Dollar aufbauen wollen, können Sie fünf Tage die Woche arbeiten. Aber wenn Sie 10 Milliarden Dollar anstreben, müssen Sie sieben Tage die Woche arbeiten“, sagte Stebbings und führte damit das Konzept von „007“ ein – sieben Tage die Woche, rund um die Uhr arbeiten.

Die Erklärung löste eine hitzige Debatte aus. Befürworter sprachen von einem „notwendigen Preis“, während Gegner spotteten, Investoren würden „Mitarbeiter wegen Kapitalsorgen als Geiseln nehmen“.

Abgesehen von der kulturellen Kontroverse droht ein konkreteres Risiko: eine tickende Zeitbombe im Rechtsstreit. Viele der sogenannten 996-Startups ignorieren die kalifornischen Arbeitsgesetze – einige der arbeitnehmerfreundlichsten in den USA. „Sie sind so sehr damit beschäftigt, die Welt zu verändern, dass sie sich damit selbst ins Aus manövrieren und künftigen Sammelklagen ausgesetzt sind“, warnt Karriereexperte Adrian Kinnersley.

Und die größten Kosten sind die menschlichen. Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zeigen, dass eine Arbeitszeit von mehr als 55 Stunden pro Woche das Risiko für Herzerkrankungen und Depressionen um über 30 % erhöht. Darüber hinaus birgt diese Kultur, wie O’Mara betont, die Gefahr, die Monotonie in einer ohnehin schon wenig diversifizierten Branche zu verstärken, da sie Menschen mit familiären Verpflichtungen oder anderen Belastungen außerhalb des Berufslebens ausschließt.

Inmitten der Debatten zwischen CEOs und Investoren bieten Stimmen aus der Online-Community eine realistischere Perspektive.

Ein Reddit-Nutzer teilte eine inspirierende Geschichte: „Ich habe mein Online-Geschäft automatisiert und nur 6-8 Stunden pro Woche gearbeitet, aber bis zum Alter von 25 Jahren einen Gewinn von 1 Million Dollar erzielt. 10 Jahre später wächst das Unternehmen immer noch wie ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen in der Finanzierungsphase, ohne dass dafür 7 Tage die Woche gearbeitet werden muss.“

Als 996 allmählich zur Norm wurde, gingen die Anleger mit 007 noch einen Schritt weiter – einem ununterbrochenen Sieben-Tage-Zyklus, der eine Debatte über den Preis des Ehrgeizes auslöste (Foto: Unsplash).

Die Diskussion um „intelligentes statt hartes Arbeiten“ hat einen regelrechten Boom erlebt. Viele europäische Unternehmer haben zudem darauf hingewiesen, dass Giganten wie Spotify, SAP oder ASML keine 996-Kultur benötigen, um den Markt zu dominieren. Der Schlüssel liegt in einer Kultur nachhaltiger Innovation.

In vielen Kommentaren wurde auch die sogenannte „Überstundenshow“ angeprangert: Manager verbringen den ganzen Tag in nutzlosen Meetings und „strategischen“ Kaffeerunden und wirken dann um 20 Uhr völlig erschöpft, während es die Mitarbeiter an der Basis sind, die länger bleiben müssen, um Probleme zu lösen.

Der 996-Wettbewerb im Silicon Valley wirft eine zentrale Frage für die Zukunft der Technologiebranche auf: Muss Innovation auf Kosten von Gesundheit und Ausgewogenheit gehen? Oder handelt es sich lediglich um ein extremes Kapitel in einem zyklischen Umbruch einer Branche, die besessen davon ist, immer einen Schritt voraus zu sein?

Ein Internetnutzer brachte es treffend auf den Punkt: „Wahrer Fortschritt ist kein Wettlauf gegen die Zeit, sondern ein Kampf gegen Faulheit, Ineffizienz und sinnlose Geschäftigkeit. Dafür braucht man keine 72 Stunden pro Woche.“

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/996-van-hoa-lam-viec-khac-nghiet-lan-tu-trung-quoc-sang-thung-lung-silicon-20250928181215569.htm

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt den Präsidenten der kubanischen Nachrichtenagentur für Lateinamerika.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)

Kommentar (0)