Obwohl sie den Menschen nicht ersetzen kann, zwingt die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz die Arbeitskräfte dazu, sich anzupassen, um mit diesem Trend Schritt zu halten.

Heute etabliert sich generative künstliche Intelligenz (KI) als Instrument zur Steigerung der menschlichen Produktivität. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat eine gesteigerte Produktivität als Schlüsselfaktor für potenzielles Wirtschaftswachstum identifiziert und einen starken Zusammenhang zwischen dem Einsatz von KI am Arbeitsplatz und höherer Produktivität festgestellt.

Wir müssen unsere Arbeitskräfte weiterbilden, um den Trends der künstlichen Intelligenz gerecht zu werden.

Foto: Pham Hung

Tiefgreifende Veränderungen in allen Arbeitnehmergruppen.

Laut einem Bericht des Centre for Progressive Governance Research (CIGI, Kanada), der am 29. April veröffentlicht wurde, begann der Wandel der Arbeitswelt bereits vor den jüngsten Entwicklungen im Bereich der KI. So haben beispielsweise PCs und später Tablets den Beruf des Rezeptionisten vielerorts nahezu überflüssig gemacht, da Kunden nun selbst miteinander interagieren können.

Künstliche Intelligenz hat einen signifikanten Einfluss auf die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt.

Foto: KI-generiert

Laut Oxford Economics könnten Roboter bis 2030 weltweit zusätzlich 20 Millionen Arbeitsplätze ersetzen. Goldman Sachs veröffentlichte ebenfalls einen Bericht, der schätzt, dass KI aufgrund von Automatisierung weltweit 300 Millionen Arbeitsplätze beeinflussen könnte. Der Bericht besagt außerdem, dass allein in den USA und Europa zwei Drittel und ein Viertel der Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden könnten.

Laut CIGI hat KI auch komplexe Auswirkungen auf den globalen Arbeitsmarkt. So werden beispielsweise selbstfahrende Autos nicht nur den Bedarf an Fahrern eliminieren, sondern voraussichtlich auch die Zahl der Unfälle reduzieren, was potenziell zu einer Verringerung der Anzahl von Polizisten, medizinischem Personal und Kfz-Mechanikern führen könnte.

Der Einsatz innovativer KI hat die Arbeitswelt grundlegend verändert. Während sich die bisherige Automatisierung hauptsächlich auf manuelle Tätigkeiten konzentrierte, beeinflusst innovative KI nun auch Büroarbeitsplätze in Bereichen, die zuvor als ungeeignet für die Automatisierung galten, wie beispielsweise Wirtschaftsprüfung und Marketing.

Die zunehmende Verbreitung von KI in der Arbeitswelt hat unvorhergesehene Folgen. So vergrößert sich beispielsweise die Lohnlücke zwischen den bestbezahlten, hochqualifizierten, KI-gestützten Arbeitskräften und den Geringverdienern, was zu einer immer stärkeren Polarisierung des Arbeitsplatzes führt.

Nicht das Ende der Welt

Unterdessen veröffentlichte das Magazin „The Economist“ einen Artikel, der nahelegt, die Risiken der KI für den Arbeitsmarkt nicht allzu pessimistisch zu bewerten. Der Artikel stellte augenzwinkernd fest, dass es unrealistisch sei, „acht Milliarden Menschen“ durch Roboter zu ersetzen, weshalb kein „Weltuntergang“ für menschliche Arbeitsplätze bevorstehe. Tatsächlich fehlen allein in den USA über 500.000 Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe, im Lebensmittel- und Getränkesektor sind es sogar 800.000.

Der Artikel verweist auf die Vergangenheit, in der Arbeiter in einigen Ländern Fabriken beschädigten, als automatisierte Maschinensysteme eingeführt wurden. Die Geschichte zeigt jedoch auch, dass sich die Arbeitswelt mit der zunehmenden Anzahl von Maschinen, wie beispielsweise Robotern in Automobilfabriken, verändern wird. Laut der International Federation for Automation (IFR) setzen selbst südkoreanische Unternehmen, die derzeit weltweit die meisten Roboter einsetzen, zehn Produktionsmitarbeiter pro Industrieroboter ein. In den USA, China, Europa und Japan liegt dieses Verhältnis bei 25 bis 40 Mitarbeitern pro Roboter. Laut den Beratern der Boston Consulting Group (BCG) wurden 2020 weltweit rund 25 Milliarden US-Dollar für Industrieroboter ausgegeben, was jedoch weniger als 1 % der globalen Investitionsausgaben entspricht. Um die von Robotern ersetzten Arbeitsplätze nicht selbst übernehmen zu müssen, müssen die Arbeiter ihre Qualifikationen erweitern und Roboter bedienen können.

In diesem Zusammenhang betont der Bericht von Goldman Sachs: „Der historische Rückgang der Beschäftigten aufgrund der Automatisierung wurde durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze kompensiert, und die Entstehung neuer Berufe infolge technologischer Innovationen trägt maßgeblich zum langfristigen Beschäftigungswachstum bei. Die Kombination aus erheblichen Einsparungen bei den Arbeitskosten, der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der höheren Produktivität derjenigen, die ihre Stellen behalten, erhöht das Potenzial für einen Produktivitätsboom und treibt damit ein signifikantes Wirtschaftswachstum an.“ Daraus schließt Goldman Sachs, dass KI zwar viele Arbeitsplätze vernichten, aber auch viele neue schaffen wird.

Es gibt jedoch eine strukturelle Veränderung, die ein Upgrade erfordert.

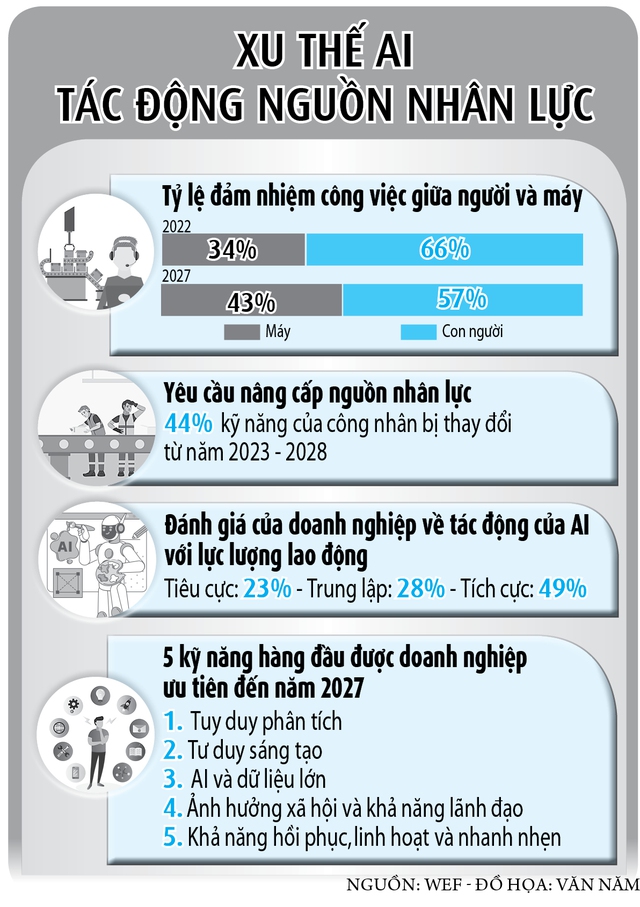

In ihrem jüngsten Bericht zur Bewertung globaler Arbeitsmarktentwicklungstrends zitierte das WEF eine Umfrage zur Zukunft der Arbeit, die auf Meinungen von Vertretern von 803 Unternehmen mit insgesamt mehr als 11,3 Millionen Beschäftigten in 27 Branchenclustern und 45 Volkswirtschaften weltweit basiert.

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass bis 2027 42 % der Geschäftsprozesse automatisiert sein werden. Künstliche Intelligenz, ein wichtiger Treiber dieser potenziellen Veränderung der Arbeitswelt, wird voraussichtlich von fast 75 % der befragten Unternehmen eingesetzt.

Die meisten Experten gehen davon aus, dass Agrartechnologie, digitale Plattformen und Anwendungen, E-Commerce und digitaler Handel sowie KI den Arbeitsmarkt erheblich verändern werden. Unternehmen erwarten jedoch, dass die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch ein Beschäftigungswachstum in anderen Bereichen ausgeglichen werden, sodass sich insgesamt ein positives Ergebnis ergibt. Fast 50 % der befragten Organisationen erwarten durch KI ein Beschäftigungswachstum, während weniger als 25 % einen Stellenabbau prognostizieren. Beispielsweise könnte die Entwicklung von KI im E-Commerce Millionen von Arbeitsplätzen für E-Commerce-Entwicklungsberater schaffen.

Während dieses Übergangs ist laut WEF-Bericht eine Umschulung der Arbeitskräfte notwendig. Arbeitgeber schätzen, dass sich die Qualifikationen von 44 % der Beschäftigten zwischen 2023 und 2028 verändern werden. Rund 60 % der derzeitigen Belegschaft benötigen bis 2027 eine Weiterbildung, doch das Problem ist, dass voraussichtlich nur 50 % von ihnen eine angemessene Schulung erhalten werden. Bis zu 42 % der vom WEF befragten Unternehmensvertreter stuften die Schulung von Mitarbeitern in KI und Big Data als drittwichtigste Maßnahme zur Verbesserung der Arbeitskräftequalität ein.

Die Herausforderungen gehen nicht nur von KI aus.

Laut einer Studie von CIGI stellen neben KI auch andere Trends Herausforderungen für den Arbeitsmarkt dar. Dazu gehört die Verlagerung vieler Aufgaben, die zuvor vom Verkaufspersonal erledigt wurden, hin zu den Konsumenten, wie beispielsweise die Buchung von Flugtickets und die Nutzung von Selbstbedienungskassen im stationären Handel. Ein noch fortschrittlicherer Ansatz ist der Verkauf von Produkten, die vom Kunden selbst zusammengebaut werden müssen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der „IKEA-Effekt“ der Selbstmontage durch die Käufer, der zu einem geringeren Bedarf an Arbeitskräften in der Produktion und in nachgelagerten Lieferketten wie dem Einzelhandel und dem Dienstleistungssektor führt. Ein weiterer Trend, der indirekt mit Arbeitsplatzverlusten zusammenhängt, ist die rasante Ausbreitung der Sharing Economy. Dadurch sinkt der Bedarf an persönlichen Gegenständen wie Rasenmähern oder Autos, die geteilt werden können, was wiederum die Produktionsnachfrage verringert.Die Rolle der Arbeit im Konsum

Professor Manoj Pant (Gastprofessor an der Shiv Nadar University, Indien) und Dr. Sugandha Huria (Indian Institute of Foreign Trade) haben die Rolle der Arbeit in der Wirtschaft analysiert. Ihrer Analyse zufolge haben Fortschritte in der KI zwar tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschheit, die Auswirkungen der KI auf Arbeitnehmer sind jedoch möglicherweise nicht so beängstigend wie zunächst befürchtet. Aus einer ganzheitlichen wirtschaftlichen Perspektive (Ökonomen sprechen hier vom „allgemeinen Gleichgewicht“) produzieren Kapital und Arbeit gemeinsam alle Güter und Dienstleistungen. Technologie steigert die Produktivität und beseitigt so die durch Ressourcenknappheit bedingten Einschränkungen. Der Konsum hängt jedoch vom individuellen Einkommen ab, und nur Arbeit konsumiert. Dies führt zu einem entscheidenden Punkt: Eine gesteigerte Produktivität ist letztlich bedeutungslos ohne einen Markt für die produzierten Güter und Dienstleistungen. Anders ausgedrückt: Wenn Menschen nicht arbeiten, um Einkommen zu erzielen, können sie nicht konsumieren. Egal wie fortschrittlich die Technologie in einer Volkswirtschaft ist, wenn es keine Käufer für die produzierten Güter gibt, ist sie nutzlos.Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/nguon-nhan-luc-giua-lan-song-tri-tue-nhan-tao-18524043022445148.htm

Kommentar (0)