Das „schockierende“ Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts hat einen Kernteil der Gesetzgebungsagenda der Bundesregierung für ungültig erklärt und Europas führende Volkswirtschaft ins Wanken gebracht.

Um die Defizitbegrenzungsmaßnahmen, die sogenannte „Schuldenbremse“, zu überwinden, die der deutschen Regierung kaum Spielraum lassen, mehr auszugeben, als sie an Steuern einnimmt, hat die Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz auf ein Netz von außerbudgetären „Sonderfonds“ zurückgegriffen.

Doch das Bundesverfassungsgericht – eines der höchsten Gerichte Deutschlands – deckte am 15. November die Zweckentfremdung von Geldern für Umweltprojekte auf und warf Fragen zur Befugnis der Regierung von Ministerpräsident Scholz auf, auf insgesamt 869 Milliarden Euro zuzugreifen, die außerhalb des Bundeshaushalts in 29 Sonderfonds verwaltet werden. Das Urteil des Gerichts zwang die Regierung, sowohl neue Ausgaben einzufrieren als auch die Verabschiedung des Haushaltsplans für das kommende Jahr auszusetzen.

Mehr als eine Woche nach dem Urteil hat der Kampf der deutschen Regierung um einen überarbeiteten Haushalt nicht nur die Opposition mobilisiert, sondern auch eine neue Welle von internen Machtkämpfen innerhalb der regierenden „Ampel“-Koalition ausgelöst.

Dilemma

Das Urteil des Verfassungsgerichts vergrößerte die ohnehin schon großen politischen Differenzen zwischen den drei Koalitionsparteien – den Mitte-Links-SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz, den wirtschaftsfreundlichen FDP von Finanzminister Christian Lindner und den Grünen von Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock.

Diese Differenzen gefährden nun zusätzlich die Regierungsfähigkeit der „Ampel“-Koalition (benannt nach den traditionellen Farben der drei Parteien) und erhöhen sogar das Risiko eines Auseinanderbrechens.

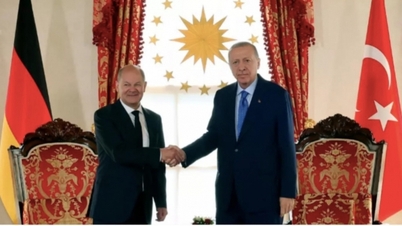

Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Minister für Finanzen, Äußeres und Wirtschaft während einer Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt in Berlin, 15. November 2023. Foto: AP/Toronto City News

Die Stimmung war gedrückt, als Herr Habeck am 23. November auf einem Parteitag der Grünen in Karlsruhe erschien. Viele der über 800 Delegierten zeigten sich enttäuscht über die schmerzhaften Kürzungen, mit denen die Grünen nach dem Urteil nun konfrontiert sind.

Die Haushaltskrise zwingt Vizekanzler Habeck – der zugleich Bundeswirtschaftsminister und Klimaschutzminister ist – seine ambitionierte Klimaagenda zurückzuschrauben. Er versuchte jedoch, die weit verbreitete Frustration im Saal zu beschwichtigen.

Herr Habeck lehnt seit langem die „Schuldenbremse“ ab, eine im Grundgesetz festgelegte Begrenzung der Nettoneuverschuldung – die sowohl von der FDP in der Regierungskoalition als auch von der konservativen Opposition unterstützt wird.

„Mit der Schuldenbremse haben wir uns freiwillig die Hände gebunden und uns in einen Boxkampf begeben“, sagte Herr Habeck zu den Konferenzteilnehmern. „Wollen wir so gewinnen? Unsere Konkurrenten verstärken ihre Handschuhe, während wir noch nicht einmal Hände haben.“

Habeck kritisierte auch den Oppositionsführer Friedrich Merz, der sich in den vergangenen Wochen mehrfach mit Scholz getroffen hatte, um einen politischen Konsens über eine restriktivere Migrationspolitik zu erzielen. Viele Grüne befürchten, dies könnte den Weg für eine weitere Große Koalition ebnen, etwa zwischen Scholz’ SPD und dem von der CDU geführten Bündnis, was die Grünen zurück in die Opposition drängen würde.

Unterstützungsrate sinkt

Die emotionale Rede von Herrn Habeck hat möglicherweise eine Revolte an der Basis der Grünen verhindert, die den Abbruch der Koalition mit Herrn Scholz’ SPD gefordert hatte. Sie konnte jedoch nicht die Tatsache auslöschen, dass die Zustimmungswerte für die „Ampelkoalition“ auf einen historischen Tiefstand gesunken sind.

Dies geschah, bevor das Bundesverfassungsgericht entschied, die Regierung daran zu hindern, enorme außerbudgetäre Mittel zur Finanzierung einer grundlegenden Überholung des industriellen Rückgrats der größten Volkswirtschaft Europas zu verwenden.

Eine wöchentliche Umfrage des deutschen Instituts für Neue Soziale Antworten (INSA) im Auftrag der Zeitung Bild am Sonntag ergab, dass 73 Prozent der Befragten mit der Bundesregierung unzufrieden sind.

Die Zustimmungswerte für die drei Parteien der Regierungskoalition lagen bei 16 % für die SPD, 12 % für die Grünen und 6 % für die FDP.

„Die Zustimmungswerte der Koalition sind auf 34 Prozent gesunken, 18 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021“, sagte INSA-Chef Hermann Binkert. „Es sieht nun unwahrscheinlich aus, dass die SPD oder die Grünen nach der Bundestagswahl 2025 eine Regierung bilden können.“

Die konservative Oppositionspartei CDU/CSU blieb mit unveränderten 30 % Zustimmung die stärkste Kraft, während die rechtsextreme AfD 22 % Zustimmung erhielt.

Windkraftanlagen und Braunkohlekraftwerke von RWE, einem der größten europäischen Energiekonzerne, in Neurath bei Köln, Deutschland, 18. März 2022. Foto: Inquirer

Was die SPD und die Grünen – die beiden Parteien, die die „Schuldenbremse“ lockern wollen – jedoch noch mehr beunruhigt , ist, dass laut dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF 61 % der Deutschen den Erhalt der „Schuldenbremse“ befürworten und nur 35 % mit einem höheren Schuldenstand einverstanden sind.

Die Grünen sind von den jüngsten Entwicklungen wohl am härtesten betroffen. Die Partei, deren Wurzeln in der deutschen Friedens- und Umweltbewegung vor 40 Jahren liegen, musste nach dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erstmals die tragische Realität akzeptieren, ihre ambitionierten Klimaziele nicht erreichen zu können.

Deutschland ist gezwungen, Kohlekraftwerke wiederzubeleben und auszubauen, um seine Energiekrise zu lindern, nachdem die Spitzenpolitiker der Grünen und der SPD auf der Schließung der verbleibenden Atomkraftwerke des Landes bestanden hatten.

Die radikale FDP steht auch vor einer internen Herausforderung. Mehr als 500 Parteimitglieder haben sich bereit erklärt, eine parteiinterne Umfrage zur Frage des Verbleibs in der Koalition zu unterstützen. Laut Parteistatuten müssen, sobald genügend Unterschriften gesammelt wurden, alle rund 75.000 FDP-Mitglieder zu diesem Thema befragt werden.

Laut einem Parteisprecher wurde der offizielle Antrag von der Parteizentrale jedoch noch nicht eingereicht. Das Vorgehen der FDP-Mitglieder offenbart aber einen bisher unbekannten Riss innerhalb der Partei.

Die Verhandlungen nehmen kein Ende.

Im Vergleich zu den internen Machtkämpfen bei den Grünen und der FDP ist es der SPD gelungen, Geschlossenheit zu demonstrieren. Kein Parteifunktionär hat die Führung von Herrn Scholz, der dem eher pragmatischen, wirtschaftsfreundlichen Flügel der Mitte-Links-Partei angehört, öffentlich infrage gestellt.

Doch Kanzler Scholz und sein engster Kreis führen hinter verschlossenen Türen fast ununterbrochene Verhandlungen, um die Haushaltskrise zu lösen.

Für Herrn Scholz steht viel auf dem Spiel, denn das Ergebnis der Gespräche wird maßgeblich die zweite Hälfte seiner ersten Amtszeit als Kanzler prägen und darüber entscheiden, ob er eine Chance hat, über das Jahr 2025 hinaus, wenn die nächste Bundestagswahl stattfinden soll, an der Macht zu bleiben.

Grafik: Bloomberg

In einer am 24. November veröffentlichten Videobotschaft versicherte Herr Scholz, dass die Finanzhilfen zur Linderung der Belastung durch die hohen Energiepreise nicht gefährdet seien und die Regierung ihre Initiativen, darunter die Aufrechterhaltung der Unterstützung für die Ukraine und die Modernisierung und Ökologisierung von Europas größter Volkswirtschaft, nicht aufgeben werde. „Wir werden all diese Ziele weiterhin verfolgen“, sagte er.

Linksorientierte SPD-Mitglieder wie die Co-Vorsitzende Saskia Esken und Generalsekretär Kevin Kuehnert haben in den letzten Tagen jedoch den Druck erhöht, indem sie Kürzungen bei den Sozialausgaben ausdrücklich ausschlossen und die Aussetzung der „Schuldenbremse“ sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr forderten, um die geplanten Investitionen in den Klimaschutz und die industrielle Transformation zu gewährleisten.

Es seien nicht nur ein paar „Hitzköpfe, die die Koalition sprengen wollen“, sagt Ursula Muench, Direktorin des Instituts für Politische Bildung in Tutzing. Aktuell bestehe zwar keine Gefahr, so Muench, aber das könne sich in Zukunft durchaus ändern .

Minh Duc (Laut Bloomberg, Reuters, Politico EU)

Quelle

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitete ein Treffen zur Bewertung der Funktionsweise des zweistufigen lokalen Regierungsmodells.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761751710674_dsc-7999-jpg.webp)

![[Foto] Herbstmesse 2025 – Ein attraktives Erlebnis](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761791564603_1761738410688-jpg.webp)

![[Foto] Mitglieder der neuen Parteigeneration im „Grünen Industriepark“](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/30/1761789456888_1-dsc-5556-jpg.webp)

![[Foto] Menschliche Liebe inmitten der Flut in Hue](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761740905727_4125427122470875256-2-jpg.webp)

Kommentar (0)