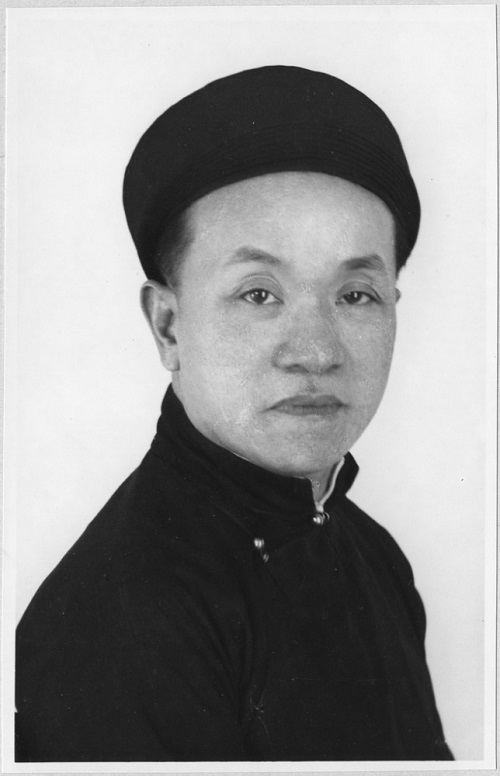

グエン・ヴァン・トー氏の肖像。

グエン・ヴァン・トー氏(通称ウン・ホエ)は、1889年6月5日、 ハノイ市ホアンキエム区ハンボー通り、旧トースオン県ティエントゥック町ドンタン村の愛国心旺盛な儒教の家庭に生まれました。彼は漢学に精通していただけでなく、西洋学にも精通していました。通訳学校を卒業後、 ハノイのフランス人の歴史文化研究機関である極東フランス研究所に勤務し、研究所のメンバーから尊敬される著名な学者となりました。歴史、文学、言語、考古学の分野における彼の研究業績は大きな反響を呼び、その内容には情熱的な愛国心が表れています。

1938年、植民地政府の無知政策への闘いに貢献するため、国家言語普及協会が設立されました。グエン・ヴァン・トー氏が会長に選出されました。知識人の間での彼の名声と、組織活動における独創的な手腕により、国家言語普及運動は広く効果的に広がりました。活動開始からわずか6年で、北部だけで20の支部が設立され、5万人以上の人々の識字率が向上しました。

八月革命は成功し、ホー・チミン主席から国政への参加を要請され、ベトナム民主共和国臨時政府の社会救済大臣に就任しました。新任のグエン・ヴァン・トー氏は、飢餓救済のための米の寄付運動に積極的に参加するよう、人々を組織し、動員するために精力的に尽力しました。

1945年9月3日、政府の初会合において、ホー・チミン主席は直ちに実行すべき6つの緊急課題を明確に示し、その第一に飢餓救済を挙げました。1945年9月28日、救国新聞に掲載された全同胞への手紙の中で、ホー・チミン主席は次のように訴えました。「私たちがご飯を一杯手に取り、飢えと苦しみに苦しむ人々のことを思うと、胸が締め付けられます。そこで、私を含め全国の人々がまず実践することを提案します。10日ごとに1食、毎月3食断食。1食につきご飯一杯を携えて、貧しい人々を救いましょう。」

その呼びかけに応えて、1945年11月2日、社会救済大臣であったグエン・ヴァン・トー氏は飢餓救済協会の設立を決定しました。協会はハノイ、トゥアンホア、サイゴンに同時に設立され、各省や村落にも支部が設けられ、人々を飢餓と寒さから救うことを目指しました。主な活動方法は、支援者から食料、資金、布地の提供源を見つけること、生産を発展させること、農業と堤防の維持を奨励すること、そして生産のために荒れ地を開墾する人々を支援することでした。

同時に、グエン・ヴァン・トー大臣は貧しい労働者を支援するための募金活動を数多く展開し、1944年末から1945年初頭にかけてフランス植民地主義者と日本のファシストによって引き起こされた「飢饉」をテーマにした展覧会を数多く開催しました。その結果、村落からコミューン、生産企業に至るまで、全国で大規模な飢饉救済運動が起こり、ブルジョアジーや地主が飢餓救済のために金銭や米を寄付するようになりました。1945年9月から11月の2ヶ月間に、社会救済省は3つの地域で1億6000万ドンの募金と、南北から米を集め、飢饉救済協会に届けました。

同時に、政府の要求と社会救済策を直ちに実施するという課題を考慮し、1945年12月31日、社会救済大臣グエン・ヴァン・トーは、社会救済協会の設立に関する法令63号を公布し、次の使命を帯びました。自然災害や敵のせいで貧困や飢えに苦しむ労働者、働く能力を完全に失い、頼れる場所のない人々を支援するために人々を支援、動員すること、売春婦、フーリガン、麻薬中毒者、貧困者など、古い社会のせいで労働に慣れていない人々を支援、更生させ、彼らが生活できる環境を整えること。

この法令は、北、中、南の各地域が地域医療施設を設立し、地域住民の生活が困難に陥った際に救援活動を円滑に行えるようにすることを定めた。飢饉救援委員会は飢饉時の住民の生活状況を調査し、救援方法を決定する責任を負った。米委員会は米の購入、輸送を監督し、米倉庫を設立する責任を負った。移住委員会は農業省および労働省と連携し、調査を実施し、被災者に仕事を紹介した。慈善委員会は社会救援組織を監督し、その収支を検査する責任を負った。人民生活委員会は救援活動中に規則を宣伝・普及する責任を負った。

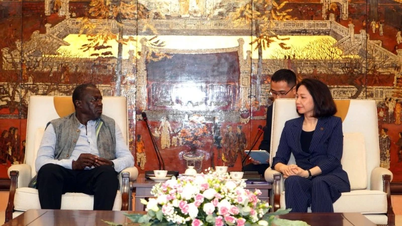

1945年、ハノイ・オペラハウス前で行われた飢餓救済集会に出席したホー・チミン主席とグエン・ヴァン・トー氏(左端)。

1945年11月28日、ホー・チミン主席は、政府の最高救済救済委員会を設立する政令第67号に署名し、その任務を次のように定めた。「現在の経済状況、そして北部および中部地方の一部の省における飢饉の再発防止の必要性を考慮し、経済・農業・救済省の大臣からなる最高救済救済委員会をここに任命する。委員会は、ベトナム全土の人々に救済と安堵を提供するために、生産増加に必要な措置を検討し、実施する全権を有する。」

ホーチミン主席の法令を履行するため、1945年11月15日、グエン・ヴァン・トー大臣は主宰し、国家経済省と調整して法令第41-BKT号に署名し、飢餓を緩和するために土地資源を利用して作物を栽培することを奨励する措置を提案し、農業省と調整して、より多くの集団施設を組織し、公有地資源を使用して生産を増やし、空き地があればどこでも野菜を栽培することなどを提案した。その結果、作物の生産量はフランス植民地時代と比べて4倍に増加し、6か月間(1945年11月から1946年5月)で614,000トンに達し、これは米506,000トンに相当し、飢餓は克服された。

グエン・ヴァン・トー大臣は、飢餓の解決に大きく貢献しただけでなく、政府関係者と共に「非識字」撲滅の取り組みを着実に進めました。グエン・ヴァン・トー大臣は、数百万人の人々の知識向上のため、国家教育機関と国家救済団体との緊密かつ効果的な協力を提唱しました。例えば、人民教育局と連携し、専門職員を迅速に育成し、地方に派遣して拠点を構築しました。社会救済省と人民教育局は短期間で、省レベルの人民教育職員を育成するための「ホーチミンコース」、「ファンタンコース」、「連帯コース」という3つの研修コースを開催しました。研修に参加した研修生は、全国各地に散らばり、積極的に普及活動を行い、数百万人の人々に直接識字教育を指導しました。その結果、非識字率は低下し、人々の知識は向上し、数百万人が学習に参加できるようになり、学習はすべての国民の義務であり権利となりました。

ベトナム民主共和国臨時政府が樹立された。憲法の公布と正式な政府の樹立は、国民の支持を得て政府を統合・強化するために、緊急かつ極めて重要であった。1946年1月6日、総選挙が実施され、全国で333名の代表が選出された。グエン・ヴァン・トー氏はナムディン省の有権者によって選出され、第1回国民議会の代表となった。

1947 年 1 月 6 日にホー・チミン主席に送られたグエン・ヴァン・トー氏の手書きの手紙。ハ・ドン省ホアイ・ドゥックへの宣伝動員旅行 (1947 年 1 月 2 日から 5 日) 中に行われた作業について報告しています。

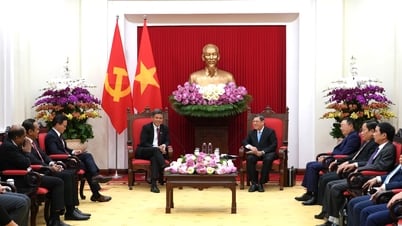

1946年3月2日、第一回国民議会第1回会議において、代表は満場一致でグエン・ヴァン・トー氏を国民議会常務委員会委員長(現・国民議会議長)に選出しました。この任期(1946年3月2日から11月9日まで)において、グエン・ヴァン・トー氏はベトナム国家と革命に多大な貢献を果たし、革命政府の強化、内外政策の策定に貢献し、国家を「存亡の危機」から脱却させました。グエン・ヴァン・トー委員長の指揮下にある国民議会常務委員会は、常に政府と共に国の困難の解決に尽力し、世界世論の前でフランス植民地主義の不誠実な行為を強く非難し、国民に緊密に団結して対処するよう呼びかけました。

1946年12月19日、全国的な抵抗戦争が勃発しました。彼と政府関係者はハノイを離れ、ベトバク抵抗基地へと向かい、抵抗戦争において人民を率い続けました。1947年10月7日、フランス植民地主義者は空襲を行い、抵抗戦争の拠点を破壊する目的でバクカン市に上陸しました。革命運動が未だ終結していない中、グエン・ヴァン・トー氏は敵の手に落ち、残酷な拷問を受け、殺害されました。

グエン・ヴァン・トー大臣の死後76年が経った現在まで、党と国家の指導の下、国民はますます豊かで幸せな生活を送ってきましたが、グエン・ヴァン・トー氏の社会政策は今日の社会保障政策にとって根本的な価値を持っています。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)