新年最初の言葉を書く習慣の意味

かつては「テトに宿題を出さない」という動きは教師レベルに限られていましたが、徐々に学校管理職レベルにも広がり、近年では省や地方自治体の教育部門にも広がっています。学習環境は変化し、イノベーションの時代において「テトに宿題を出さない」というのは自然なことです。

新しい特徴の一つは、生徒たちが新年最初の言葉を書いたという話です。以前は、新年最初の言葉を書くことは、大都市や「学問の地」のいわゆる「教育を受けた」家庭では非常に一般的でした。

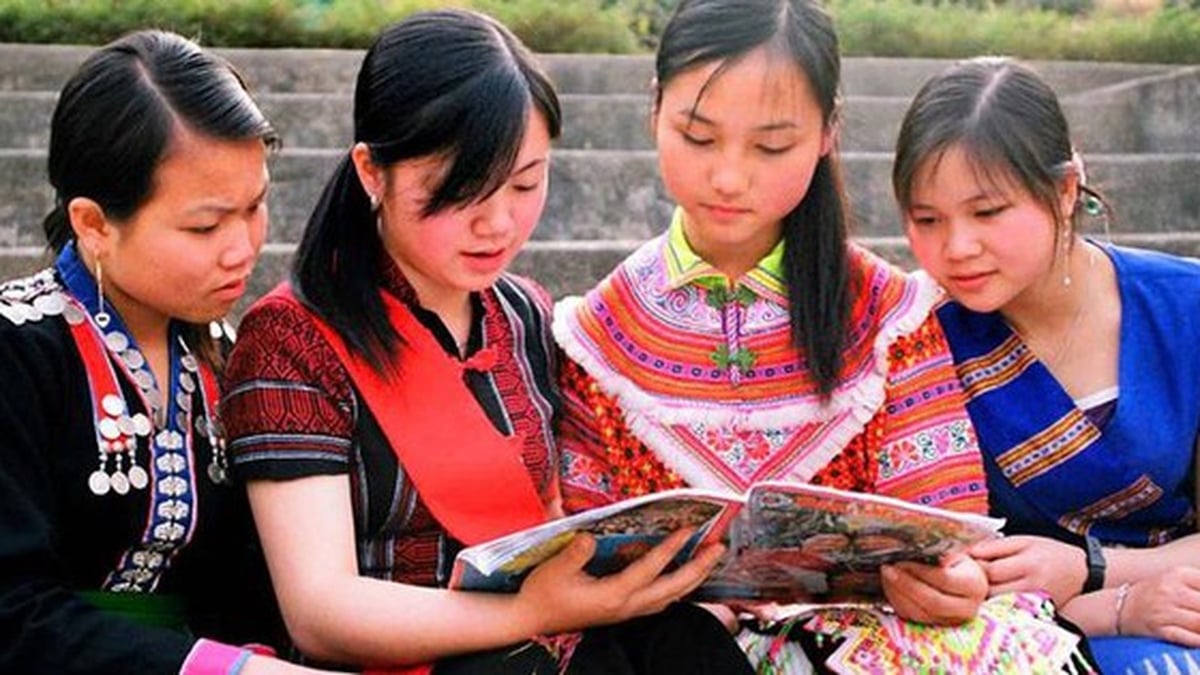

学生時代、友人たちが家族の最初の言葉を書き上げる伝統について話しているのを耳にしました。具体的には、大晦日が過ぎると、生徒たちは机に座り、本を開き、数ページ読んだり、何かを書いたり、練習問題を解いたりするのです。

今年最初の手紙を書く意味は、もっと一生懸命勉強して、より良い成績を収めたいと願うことです。

筆者とその生徒たちは、タンニエン新聞の春の特別号を読んだ。

新年最初の言葉を書く習慣が消えつつある理由

しかし今では、さまざまな理由から年初めに手紙を書く習慣は減少しています。

まず、旧正月は休日なので、学生は本に触れる必要はありません。流行の「春一番の書き初め」の宿題を含め、旧正月の宿題は不要です。

第二に、生徒たちは「新年初日に勉強が好きになれば、一年中勉強が好きになる」という古い考え方に縛られて、制限された方法で本に触れることがなくなります。そのため、たとえ好きでなくても、親の願いを叶えるために机に座らなければならないという状況はもうなくなります。

学生たちは今や、流行に倣って「春一番の書き初め」の宿題を含め、旧正月の宿題を断っている。

第三に、かつての学生世代が今や親になっています。時代は変わり、彼らは過去を振り返り、最初の作文は不要だと気づき、若い世代にもっと実践的なことを教えることができるのです。

4 番目に、今日の学生は 4.0 時代の多くの新しいものを受け取るので、年初の執筆は...過去のものになる可能性があります。

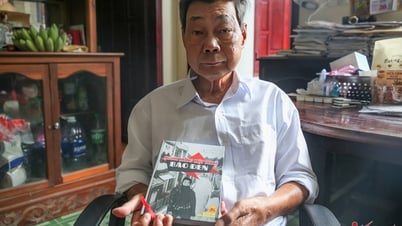

長年、生徒たちが新年最初の言葉を書いているという話はほとんど聞きませんでした。今日は旧正月30日。誰もが、どの家族も、旧正月を締めくくる特別な日です。

この日は、新年を迎える家族が一堂に会する特別な日でもあります。生徒たちも、机に向かって新年最初の言葉を綴るのではなく、真に幸せで有意義なひとときを過ごし、自分自身へのご褒美を味わいます。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)