デジタル時代において、ソーシャルネットワークは若者にとって「第二の家」となり、コミュニケーション、学習、創造、そして自己表現の場となっています。この空間は、知識へのアクセス、コミュニティとの繋がり、自学自習や批判的思考の促進といった機会を提供します。しかし、こうした肯定的な側面と同時に、負の影響もますます顕著になっています。認識、行動、心理の偏り、そして一部の学生における価値観の危機さえも、その影響の一つとなっています。

しかし、問題はソーシャルネットワークにあるのではなく、ユーザーがテクノロジーとデジタル文化を習得する能力にあります。したがって、最も根本的な解決策は、 教育、つまり家族、学校、社会、そして一人ひとりの生徒自身から始まる必要があります。

「デジタル免疫」の形成

フンヴォン大学の学生・研修生管理部門副部長のグエン・クアン・フン博士によると、現在の優先事項は、オンライン環境に参加する際に自己防衛、自己制御、情報を批判する能力である「デジタル免疫」を学生に育成することだという。

グエン・クアン・フン博士は、「デジタルスキル教育とオンライン文化を研修プログラムの正式な一部とし、学生にフェイクニュースを識別・選別し、責任を持って情報を選択する能力を身につけさせる必要がある」と強調した。

若者がテクノロジーを安全に使用する方法を理解すると、詐欺や煽動のリスクを回避できるだけでなく、サイバースペースにおける能力と市民としての責任感も養われます。

フン・ヴォン大学では、その指導はスローガンに留まりません。教室内での携帯電話の使用に関する規則が制定され、研究と学習を奨励する一方で、学校の規律を維持するために授業中の娯楽は厳しく制限されています。それと並行して、デジタルスキル、情報選択スキル、オンライン詐欺防止に関するセミナーが定期的に開催されています。

新学期の初めに実施された「市民週間」に、学校は警察を招き、バーチャルな誘惑や「誘拐」の手口について話し合い、生徒たちの自衛方法を指導しました。また、サイバー空間における異常現象の監視と早期警報提供のため、区警察と協力協定を締結しました。

フン博士によると、これらの対策はデジタルスキルを向上させるだけでなく、「大学環境に安全で人間的なオンライン文化を構築する」ことにもつながり、これはテクノロジーが知識を提供するツールとなるための前提条件であり、その逆ではない。

グエン・クアン・フン博士は、「管理できないなら禁止する」のではなく、極端でも厳格でもない柔軟な管理メカニズムを構築し、規律と奨励を組み合わせ、学生が自発的にソーシャルネットワークを利用する積極的かつ人道的な習慣を身に付けられるよう支援する必要があると述べた。

さらに、機能部門と国家管理機関も、現在の発展の傾向に沿って、ソーシャル ネットワーク管理に関する規制、規則、制裁に抑止力と教育を補足する必要があります。

ソーシャルネットワークを「ミニチュア社会」と捉えると、学校は学生にその社会でどのように生き、行動するかを教える場です。フン・ヴォン大学では、「ソフトマネジメント」モデルと心理的支援を並行して実施しています。学校はスクールカウンセリングチームを設置し、オンラインでのいじめ、精神疾患、ソーシャルネットワークによる危機的状況にある学生を支援しています。アカデミックアドバイザーと学生マネージャーは、授業中の心理状況を定期的に共有・把握し、定期的に学校に連絡を取り、適切な指導を行っています。

「また、生徒に異常な兆候が見られた場合に保護者に連絡するためのzaloチャンネルを設置し、同時に生徒管理ソフトウェアを構築しました。これにより、思想の発展状況を把握し、タイムリーな予防・封じ込め措置を講じることができます」とフン博士は述べた。

こうしたソフトな対策は、実際、「心理的な盾」、つまり「柵」を作り出し、制御とサポートの両方の機能を果たし、学生たちが徐々にソーシャルネットワークを積極的に活用する習慣を身につけ、デジタルライフにおいてより自立していくことを助けている。

家族 - 「デジタルパーソナリティ」の最初のフィルター

学校が知識を身につける場所だとすれば、家族は人格を形成する「最初のフィルター」です。ルンホア小学校(ビンタン村、フート区)のファム・ティ・ヴァン教諭は、「ソーシャルネットワークが現在の教育分野に及ぼす悪影響を抑えるには、まず学校と保護者が緊密に連携し、デジタルスキルの教育とデバイス利用時間の制限を行う必要があると私は考えています。さらに、小学生の年齢に合わせて編集された、安全なインターネット利用スキルに関する公式の教材やリソースを増やす必要があります。各学校は、生徒や保護者と話し合うための課外授業も実施すべきです」と強調しました。

「教育面では、ネットワークプラットフォーム、特に有害コンテンツのフィルタリングに対する規制が強化され、子どもたちが今ほど簡単にアクセスできないようになることを願っています」とヴァン氏は語った。

これは非常に実践的な視点であり、デジタル教育は学校だけに頼るのではなく、家庭と学校の間の責任ある「同盟」でなければならないこと、そして健全なソーシャルメディアの使用習慣を形成するプロセスにおいて両方の環境が協力しなければならないことを示しています。

中等教育レベルでは、教師は生徒と密接な関係にあり、直接的な影響を与えます。トゥアンホア高校(フエ大学教育学部付属)社会科学科長のダム・ティ・マイ先生は、学校では常にソーシャルネットワークスキルの教育を倫理研修プログラムの一環として重視していると述べました。

「私たちは生徒たちに健康的なライフスタイルを指導しています。運動をしたり、音楽やスポーツのクラブに参加したり、携帯電話に依存しないようにしたりすることを奨励しています」とマイさんは語った。

さらに、ソーシャルメディアの適切な使用に関する広報活動は、国旗掲揚式、生活技能の授業、体験活動などに柔軟に取り入れられ、生徒たちが自然と熱心に知識を習得できるよう支援しています。また、学校は生徒の教育・指導において、家庭との緊密な連携にも特に力を入れています。各クラスには携帯電話のキャビネットが設置されており、授業中の使用を制限し、集中的で真剣な学習環境を整えています。

同時に、担任教師は生徒にソーシャルネットワークを効果的に活用するよう定期的に注意喚起し、学校、クラス、模倣運動、地域活動に関する肯定的な情報を共有するよう促しています。また、共有や交流に基づく小規模なコンテストも開催し、創造性を刺激し、良いメッセージを広めています。

生徒のソーシャルネットワークを効果的かつ適切に管理するため、学校は家庭、学校、生徒の三者間で連携し、緊密な「責任の輪」を構築しています。生徒がソーシャルネットワークを利用して不適切なコンテンツを投稿・拡散した場合、学校の規律委員会は厳格な措置を講じるとともに、教育とオリエンテーションを組み合わせ、生徒がオンライン行動の結果を正しく認識できるよう支援しています。

ソーシャルネットワーク自体は悪いものではなく、重要なのは人々がどのように活用するかだと言えるでしょう。したがって、教育は「対処」的な姿勢ではなく、ソーシャルネットワークを人間的な価値観、創造性、責任感を育む開かれた教育空間へと積極的に「変革」していくべきです。

グエン・クアン・フン博士によると、今日必要な方向性は、ソーシャルネットワークを教育学習活動に活用することだ。「ソーシャルネットワークを学習活動に活用することに関連した教育方法を革新し、テクノロジーが障害や不要な結果をもたらす要因ではなく、支援ツールとなるようにする必要があります。同時に、講師や学生管理者のデジタル能力を向上させ、現在のデジタル変革の状況に適応し、学生を詳細かつ柔軟に管理・指導できるようにする必要があります」とフン博士は提言した。

この精神は、決議71-NQ/TWに定められた課題と解決策にも反映されています。「スマート教育プラットフォーム、スマート教科書、カリキュラムの構築。教育・学習方法、テスト、評価の革新における科学技術と人工知能の応用の促進。デジタル教育モデル、人工知能教育、スマート教育管理、デジタルスクール、スマート教室の応用の促進」

政治局による「教育訓練発展の突破」に関する決議第71-NQ/TW号の発布は、教育分野が学校におけるソーシャルネットワークの宣伝、管理、活用を革新するための確固たる政治的基盤となります。この政策が草の根からの実践的な行動によって具体化されれば、ソーシャルネットワークはもはや「避けるべき問題」ではなく、若い世代の知識、倫理、そしてデジタルスキルの成熟を助ける現代的な教育ツールとなるでしょう。

学生にとって健全で安全なオンライン環境を構築することは、教育分野だけの問題ではなく、社会全体の共通の責任です。国家管理機関が「道筋」を作り、学校が指導を提供し、家族が寄り添い、社会が支援し、メディアが導き、そして若者一人ひとり、特に学生や生徒は、ソーシャルメディアを賢く使いこなす必要があります。これらが、ソーシャルネットワークが今日のベトナムの若者にとって真に学び、創造性、そして人間性を発揮できる場となるための「柱」となるのです。

公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局が他の部署と連携して開始した「Not Alone(一人じゃない)」キャンペーンは全国で展開され、1200万人の青少年(12~24歳)を対象とし、サイバーの危険から子供たちを守る「第一の盾」とみなされる2200万人の高校生と数百万人の保護者や教師へのアクセスを拡大した。

「一人じゃない」というメッセージは単なるスローガンではなく、社会全体の共通の決意です。すべての子どもは、現実世界でもサイバー空間でも、安全に、保護され、声を聞いてもらう権利を持っています。このキャンペーンは、リスクを警告するだけでなく、デジタルセーフティの文化を育み、子ども、保護者、そして学校がサイバー犯罪を特定、予防、そして対処するための十分なスキルを身に付け、テクノロジーの危険に直面した際に、誰も、どこにいても「一人ぼっち」にならないようにすることを目指しています。

出典: https://baophapluat.vn/khong-de-hoc-sinh-sinh-vien-don-doc-tren-mang-xa-hoi-bai-cuoi-chung-tay-xay-dung-ban-linh-so-cho-nguoi-tre-viet-nam.html

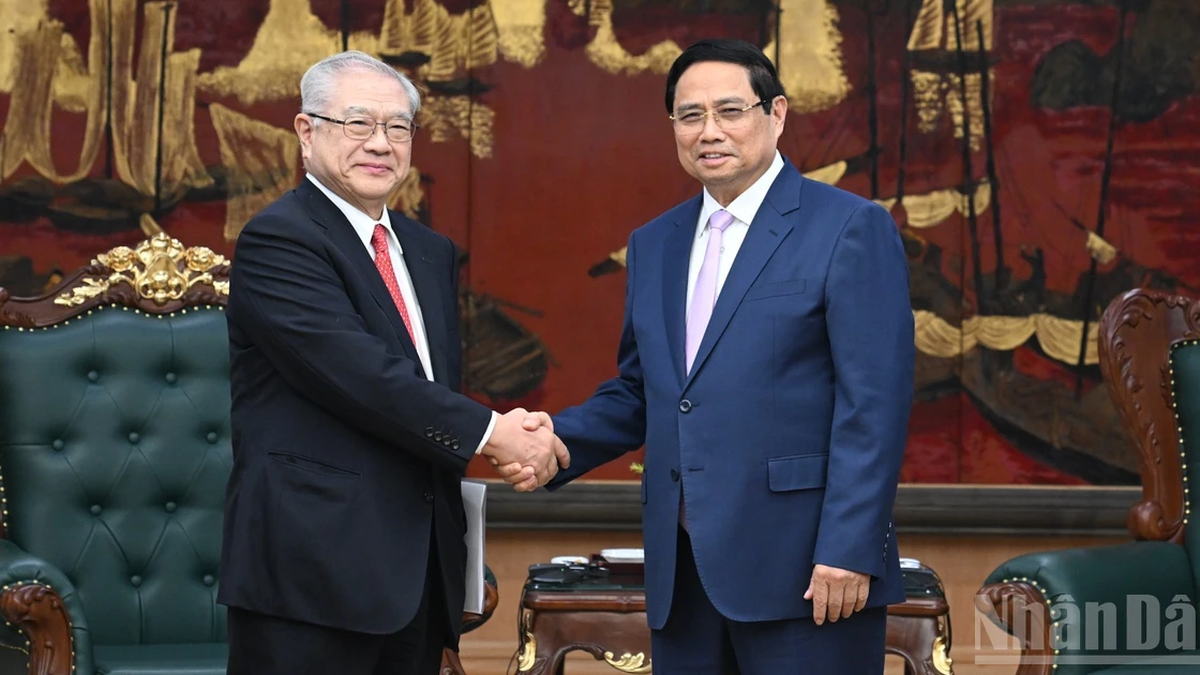

![[写真] ト・ラム事務総長がシンガポールのジャヤ・ラトナム大使を接見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762171461424_a1-bnd-5309-9100-jpg.webp)

コメント (0)