|

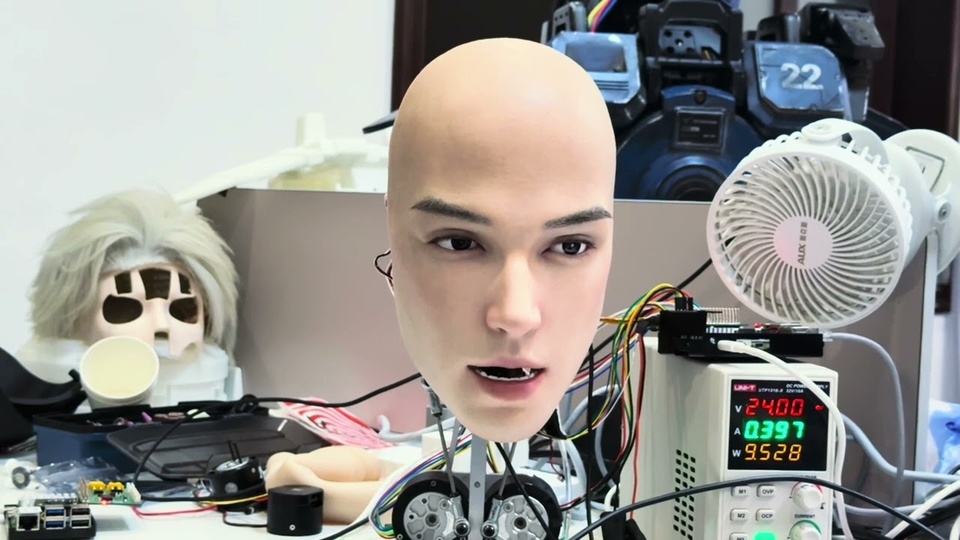

ロボットの頭が視聴者に不快感を与えている。写真: Aheadform |

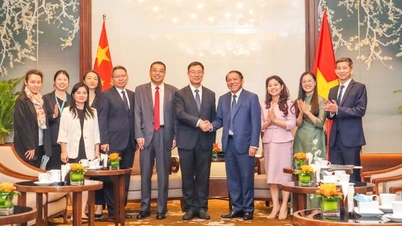

新たに公開された超リアルなロボットの頭部が、「不気味の谷」をめぐる議論を再燃させている。オプティマス(テスラ)、フィギュア02、G1(ユニツリー)といった先進的なヒューマノイドマシンの進化が続くにつれ、テクノロジーと人間の不快感の境界線は押し広げられつつある。

中国企業Aheadformの製品「Origin M1」は、瞬きやうなずき、そして見る者に不安感を与えるほどリアルな表情を再現できるロボットヘッドです。Origin M1の動画は過去1週間で話題となり、40万回以上再生されました。「リアルすぎる」「不気味」といった声が上がっています。

「このロボットが瞬きをして私の視線を追う様子は、ある警告を思い出させる。それは、武器ではなく、人間よりもリアルに見える機械の顔で静かに破滅が訪れるという警告だ。不気味だ」と、ある視聴者はコメントした。

この現象は心理学では「不気味の谷」として知られています。これは、ロボットのリアルさが興味深いものから恐ろしいものへと変化する転換点です。1970年に日本のロボット工学者、森政弘によって提唱されたこの概念は、機械が人間のリアルさに近づくにつれて快適性が低下するものの、まだ完全には到達していないことを示しています。

|

Origin M1のロボットヘッドは、見る者に不快感と不気味さを与える。写真: Aheadform。 |

業界にとっての核心的な問題は、「ロボットの『人間性』の限界はどこまでなのか」ということです。人型ロボットはますます近代化が進み、オプティマス(テスラ)は飲み物を注いだり、ヘリックス(図AI)は服を畳んだりするなど、その実力は目覚ましく、これらの機械に対する一般の人々の不快感も高まっています。

カスティーリャ・ラ・マンチャ大学(スペイン)が5月に発表した研究では、ヨーロッパのレストランで使用されている猫型デリバリーロボット「ベラボット」において、人間のようなデザインが信頼感に与える影響が検証されました。この研究では、シンプルな顔のアニメーションと限られた発話を通して、ロボットを適度に擬人化することに重点が置かれました。

調査では、「ロボットが擬人化されると、消費者はより肯定的に評価する傾向がある」ことが明らかになりました。擬人化は信頼を高めるだけでなく、顧客の使用意向、快適さ、満足度を大幅に向上させます。

しかし、調査データによると、リアリズムが行き過ぎると逆効果になることもあることが示されています。Bellabotは、親しみやすさとリアルさを両立させ、絶妙なバランスを実現しました。このバランスは商業的に大きなメリットをもたらします。

結論として、研究者らは、将来のヒューマノイドロボットの成功は、どれだけ人間に似ているかではなく、どれだけ注意深く「人間に似すぎている」状態を避けられるかにかかっていると結論付けた。

出典: https://znews.vn/robot-cang-giong-nguoi-cang-dang-so-post1593691.html

![[写真] ト・ラム書記長がハノイで第18回党大会(任期2025~2030年)に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760581023342_cover-0367-jpg.webp)

![[動画] トリップアドバイザーがニンビンの多くの有名観光スポットを称賛](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760574721908_vinh-danh-ninh-binh-7368-jpg.webp)

コメント (0)