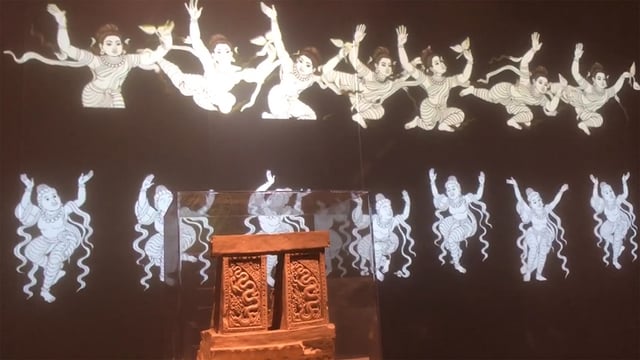

国立歴史博物館の壁面に音楽に合わせて禅宗の舞踊の映像が映し出されるにつれ、李朝時代の仏教の雰囲気が人々に一層身近に感じられるようになります。これらの映像は、国立歴史博物館とアジア文明研究所が共同で開催している企画展「禅宗の舞踊 ― 李朝仏教美術:遺産と技術」の一部です。

国立歴史博物館館長のグエン・ヴァン・ドアン博士は、本展では、現在同博物館に保存されている李朝仏教遺産コレクションから厳選された代表的な遺物が展示されており、当時の仏教美術の最も特徴的な価値を体現していると述べた。これらには、王家の刻印が刻まれた建築遺物や、白釉陶器製の模型仏塔の土台を飾る踊る仙女の像(12~13世紀)などが含まれる。

グエン・ヴァン・ドアン博士によると、本展では、3Dマッピング、ホログラム、デジタルリバイバル技術を用いた解説やプレゼンテーションも行われ、遺産を再現することで、より魅力的で奥深い体験を観客に提供しているという。展示では、建築に関する映像、遺物の回転画像、さらには李朝時代の仏教に由来すると考えられている舞踊までが紹介されている。

ダンスは基礎石から「抽出」されます。

アジア文明研究所所長のブイ・ミン・チ准教授にとって、「静的」な遺物を動く物語として再現することは、何ら目新しいことではありません。かつて皇城研究所所長を務めていた頃、考古学者によって鳥かごの遺物が発見された後、チ准教授はタンロン皇城でペットの鳥を飼う趣味があったことを、画像を通して語りました。

ダンスが再現されました。

写真:トリン・グエン

もちろん、前述の画像は自然発生的なものでも、専門家によって「創作」されたものでもありません。トリ氏の舞踊描写は、リー朝時代の遺物から得た画像に基づいています。バクニン省パット・ティック・パゴダの石台座(1057年)には、四面に音楽を演奏する人々の姿や、仏教儀式で仏陀に花を捧げる姿が描かれています。それぞれの側面には、太鼓を演奏する人々、二弦琴、笛、琴、カスタネットを演奏する人々、シンバルを弾く人々、琵琶を演奏する人々、月琴を演奏する人々、笛を吹く人々、太鼓を叩く人々などが描かれています。また、同じパゴダにある、太鼓を演奏するキンナリの石像(1057年)の画像もあります。この像は仏教とヒンドゥー教における神話上の生き物であり、星、美、 音楽、芸術を象徴しています。

研究者によると、これらの像は彫刻芸術の最高峰であり、李朝時代の仏教の繁栄した発展を反映し、仏教の儀式と当時の住民の生活の貴重な記録となっている。

展示された遺物について、ブイ・ミン・チ准教授は次のように評価しました。「飛龍のように柔らかく優美なラインを持つ寺院や仏塔の建築から、優しく慈悲深い美しさを持つ仏像に至るまで、リー王朝の芸術遺産はすべて、禅仏教のシンプルでありながら深遠な精神に染み込んでいます。同時に、チャンパ王国の芸術、特に北の隣国であるダイ・ヴィエット文明の影響が微妙に吸収され、融合していることも反映しています。」

トリ氏は、李朝時代の仏教音楽と舞踊についても次のように語った。「李朝時代、仏教は国教であり、音楽と舞踊は教義を広め、儀式を行う手段となりました。楽器や旋律はインドや中国といった主要文化の影響を受けながらも、ベトナムの影響を強く受けていました。仏教の儀式は、宮廷の庇護の下、荘厳な音楽とともに厳粛に執り行われました。」

専門家によると、リー朝時代の仏教音楽と舞踊は、宮廷音楽の伝統と宗教儀式の慣習が独自に融合したものでした。「しかしながら、この貴重な無形文化遺産は、その歴史的意義と文化的価値に見合った体系的かつ徹底的な研究投資をまだ受けていません」とブイ・ミン・チ准教授は述べています。

出典: https://thanhnien.vn/lung-linh-vu-khuc-thien-mon-thoi-ly-185250516231024001.htm

コメント (0)